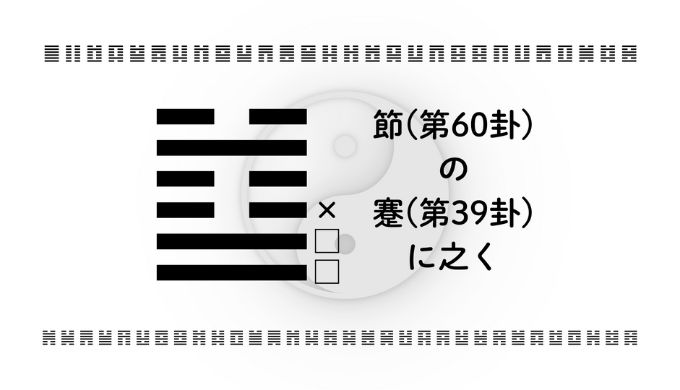

「節(せつ)の蹇(けん)に之く」が示す現代の知恵

「節」は“制限”や“ルール”、“分別”を意味する卦です。一方で「蹇」は“困難”や“障害”を象徴します。この二つが重なったとき、浮かび上がるテーマは「自分で限界を設け、その中で最善を尽くす姿勢」です。つまり、“自由に動けないからこそ見えてくる真の選択肢”をどう活かすかが、この卦の要諦となります。

現代に生きる私たちは、無限の選択肢と情報に囲まれています。どれだけの仕事をこなし、どれだけのタスクをさばけるか、どれだけ稼げるか――そうした「拡張」の発想に価値が置かれがちです。しかし「節」の智慧は、あえて自分に制限を設けることで、深い集中と持続可能性を得るべきだと語りかけてきます。

そこに「蹇」の要素が加わることで、現実的な障害や、計画通りに進まない現象に直面します。たとえば、重要なプロジェクトの進行にブレーキがかかる、転職が思うように進まない、関係性に摩擦が生じる。そういった「一時停止」や「後退」に感じる瞬間こそ、自分を整える大きなチャンスです。蹇は、表面的な“前進”ができない状況を通じて「内面の再構築」や「真の優先順位の見直し」を促しているのです。

キャリアやビジネスにおいては「スピードを求めない戦略」も時に重要です。やるべきことを明確に絞り、足元の確実性を高めることで、長期的な成果につながります。「今は焦らず、あえて止まる」、「走る前に、整える」。この卦は、そんな内省と整備の重要性を強く示唆しています。恋愛・パートナーシップにおいては、感情の波に流されず、距離や関係性に「節」を持つことで、関係がより深まる機会となります。急ぎすぎると壊れる。だからこそ、一歩引いて、相手の立場や気持ちを尊重する態度が求められます。資産形成でも同様に、派手なリターンを追うより、規律を持った投資スタンスが長い目で見たときに安心と成果をもたらします。市場の変化に過剰反応することなく、自分の枠組みで淡々と積み重ねる――それが「節」の力です。

「節の蹇に之く」が教えてくれるのは“今できることに集中する勇気”と“動けない時こそ意味を問い直す智慧”です。混乱や停滞に直面したとき、むやみに抗うのではなく、「制限と困難をどう活かすか」という視点を持つことで、道は静かに拓かれていきます。

キーワード解説

節度 ― やらない事を決めることが本当の強さ

現代社会では「どれだけやれるか」が問われがちですが、本当の成熟とは「どれだけ引けるか」にあります。この卦は、無限の欲望に振り回されるのではなく、自ら制限を設けることの大切さを教えてくれます。節度とは、他人から押しつけられるものではなく、自分で引くラインです。「これ以上はやらない」、「今は動かない」という判断が、長期的な成長や信頼を育てます。その一線をどこに引くかは、あなたの価値観や優先順位に深く結びついており、見極めには自己理解が不可欠です。制限があるからこそ、焦点が定まり、質の高い選択ができるのです。

困難 ― 試練の中にこそ進化の種がある

困難は、ただの障害ではありません。今の自分を超えるための「鍛錬の場」でもあります。「蹇」は一見ネガティブな卦に思えますが、易経においては、困難の裏にある意味や学びが重視されます。この卦は「その場を動けない」ときの心理や状況を表していますが、それは「何かを深く掘り下げるタイミング」であるとも読めます。たとえばプロジェクトの停滞、人間関係のもつれ、キャリアの行き詰まり。こうした時期は、自分の姿勢や在り方を見直し、新たな基盤を整える絶好のチャンスです。避けるのではなく、丁寧に向き合うことで未来が開けます。

工夫 ― 制限の中で生まれる創造力

自由に動けないときこそ、創造力が発揮されます。「節」も「蹇」も、一見すると「制約」、「困難」というネガティブなテーマに思えますが、その裏には「制限があるからこそ、工夫が生まれる」という肯定的な視点があります。たとえば、限られた予算の中で成果を出さなければならない、限られた時間で成果を出さなければならない場面。そんなとき、人は驚くような発想力を発揮するものです。また「制限のある中でしか見えないもの」に気づく力も育ちます。この卦は、問題の根本を見極める洞察と、柔軟な発想による解決を促します。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「節の蹇に之く」がリーダーに教える最大のメッセージは「すべてをやろうとせず、あえて制限を受け入れた上で、困難を乗り越える道を探る」ことです。現代の組織やチームを率いる立場にある人々にとって、この卦は非常に示唆に富んでいます。

たとえば、ある企業で新規事業の責任者を任されたある女性管理職がいたとしましょう。彼女のチームは、リソースも人材も限られており、タイムラインも厳しい中で成果を求められていました。部下は「やるべきことが多すぎて何から手をつければよいか分からない」と不安を抱え、上層部からは「スピードと結果」を強く求められる。そんな板挟みの状況で、彼女は「すべてに応える」ことを目指すのではなく「あえて削る」、「あえて踏みとどまる」判断をしました。

彼女がまず行ったのは、プロジェクトの目的を再確認し「これは今やるべきことか?」、「この課題はチームの強みを活かせるか?」と問い直すことでした。そして、3つあったプロジェクトのうち、1つは撤退、もう1つは延期という判断を下し、残る1つに集中することを選びました。これは、まさに「節」の智慧を体現したリーダーシップです。自ら制限を設け、リソースを一点に集中させることで、結果的には少数精鋭のプロジェクトで顧客から高い評価を得ることに成功しました。

一方で、彼女の判断にはリスクも伴いました。「なぜやらないのか?」という周囲の疑問「前例がない」という社内の空気、そして進行中に立ちはだかる技術的な困難――まさに「蹇」が象徴するような“前進を妨げる障害”が次々と現れました。しかし、彼女はそれらを「問題」ではなく「対話と信頼構築の機会」と捉え、丁寧に説明と共感を重ねることで、チームや経営層との関係性を深めていきました。

現代のリーダーは、ただ前に進むだけでなく「進まない勇気」、「止まる決断」、「手放す判断」が求められます。「節」は、そのための“内なるコンパス”を整えることを促し「蹇」は困難との向き合い方に創造的なアプローチを与えてくれるのです。

また、この卦は「リーダーの孤独」にも寄り添います。自分の中で葛藤しながらも、外からは「決断力」を求められる。そんなときに重要なのは、自分の価値基準を持ち、周囲に丁寧に伝える姿勢です。特に女性リーダーの場合「優しさ」と「強さ」のバランスを求められる場面が多く、限界を超えて働いてしまうことも少なくありません。「節の蹇に之く」は、そうした無理な“自己犠牲”を手放すヒントにもなります。

「全部をやらなくていい」、「今は足を止めることが、未来への最短ルートになるかもしれない」――この視点に立てたとき、リーダーは一段上のステージに立ちます。意思決定とは、情報を処理すること以上に「余白をつくること」なのです。

つまりこの卦は、未来を切り拓くリーダーにとって「内省による選択の質の向上」と「制限された中での工夫と突破」の両輪を教えてくれます。行き詰まりに見える時期こそ、自分らしいリーダーシップの形を再定義する最高のチャンス。制限と困難を恐れず、そこに込められた学びと可能性を見出すリーダーこそ、組織に信頼と前進をもたらす存在となるのです。

キャリアアップ・転職・独立

「節の蹇に之く」は、キャリアの節目や転換点にいる人にとって、非常に示唆に富んだ卦です。この組み合わせが語りかけるのは「焦らず、制限を活かして、進むべき方向を精査せよ」というメッセージ。キャリアを変えるタイミングは、誰しもが不安を抱える時期です。勢いで進むのではなく、じっくりと状況を見極める冷静さと、自分にしかできない選択を見出す洞察が求められます。

たとえば、長年勤めた会社を辞めて独立を考えるある会社員の女性がいたとします。彼女はチームリーダーとして実績を上げ、周囲からも一目置かれる存在になっていました。しかし、組織の方向性や価値観とのズレを感じ始め「もっと自分らしく働きたい」、「自分の手で事業をつくっていきたい」という思いが強くなっていきました。

しかし、いざ辞めようとすると、現実的な不安が一気に押し寄せてきます。収入の不安、クライアントの確保、家族の理解、健康保険や税務の手続き……「蹇」が象徴するような障害が次々と現れました。そんなとき、彼女が支えにしたのが「節」の思想でした。

「今すぐ全部やらなくてもいい。まずは副業から始めよう」

「完璧な事業計画でなくても、動きながら学んでいこう」

「1日1時間、自分のための時間をつくろう」

こうして、彼女は“焦らず、急がず、でも確実に”独立の準備を進めていきました。週末にスキルを活かしたセミナーを開催し、顧客の声を少しずつ拾いながら、サービスのブラッシュアップを重ねていったのです。会社との調整にも時間をかけ「立つ鳥跡を濁さず」の精神で信頼を保ったまま独立に至ることができました。

このように「節」は、自分にとっての“リズム”や“持続可能性”を大切にすることの重要性を示し、「蹇」は、外的な制限や障害の中にある「本当の準備期間」の意義を教えてくれます。

一方、転職を考える場合でもこの卦は極めて有効です。たとえば、年収アップだけを目標にして転職活動を進めた結果、カルチャーギャップや業務量の過多に苦しむケースは少なくありません。「節」の観点では「何を得るか」以上に「何を守るか」、「自分に合った働き方とは何か」を明確にすることが重要です。

「残業が少ないこと」、「フルリモート可」、「チームとの心理的安全性が高いこと」――これらの基準は人によって違いますが、それを「節」として持っておくことで、目先の条件に惑わされず、納得のいく転職ができます。また「蹇」は「内定が出ない」、「企業との相性が合わない」などの停滞の中にも、見直しや内省の機会が隠れていることを教えてくれます。

キャリアアップにおいても同様です。昇進のチャンスが目前にありながら「本当にそれを望んでいるのか」、「その役職に就いた後の働き方は自分に合っているのか」を問い直す必要があります。社会や周囲が求める“成長”のかたちが、必ずしも自分の“成功”ではないこともあるのです。「節」は、そうした“自分なりの成功の定義”を見つけるための指針となります。

この卦は、キャリアを考えるすべての人に問いかけています。「あなたはどこまで求めますか? どこで立ち止まりますか?」と。そして「蹇」はこう続けます。「進めないことを嘆くのではなく、その場で自分を整える時間に変えよう」と。

自分の選択に迷いがあるとき、不安や焦りでいっぱいになったときこそ「節の蹇に之く」が指し示すように、一度立ち止まり、進むべき道を制限の中で磨き上げる姿勢が求められます。急ぐ必要はありません。慎重さと丁寧さが、あなたをブレないキャリアに導いてくれるのです。

恋愛・パートナーシップ

「節の蹇に之く」が恋愛やパートナーシップにおいて伝えてくれるのは「距離感と自制の美徳、そして障害を前向きに受け止める成熟した姿勢」です。愛の始まりはしばしば情熱的で、抑えきれない感情に突き動かされるものですが、長く良好な関係を築くためには、節度とバランス、そして困難を乗り越える知恵が必要です。この卦は、そうした“恋愛の成熟”に向けたヒントを与えてくれます。

たとえば、ある女性が年下のパートナーと交際を始めたケースを考えてみましょう。最初は彼の無邪気さや行動力に惹かれ、一緒にいる時間が何より楽しいと感じていました。しかし、時間が経つにつれて、金銭感覚や将来設計、価値観のズレが少しずつ浮き彫りになってきます。仕事の忙しさからすれ違いが生まれ、感情的なすれ違いも増えていきました。

そんなとき、彼女が心がけたのが「節」の智慧でした。感情にまかせてぶつかるのではなく、自分の気持ちを一歩引いて観察し、相手に求めすぎないこと。話し合いのタイミングも、衝動的ではなく、お互いが冷静でいられるときを選ぶようにしました。さらに「私たちの間にあるこのギャップは、成長するための課題」と受け止め、乗り越える道を模索する姿勢を持ったのです。

その結果、彼との関係は大きく変わりました。以前のような“わかってほしい”という感情ではなく“どうすれば歩み寄れるか”という発想に切り替わったことで、信頼と理解が育ちました。「蹇」の要素、つまり“障害”や“前に進めない感覚”は、二人の関係を壊すのではなく「成熟に必要な通過点」だったのです。

恋愛において、私たちはしばしば“もっと繋がりたい”、“早く結果を出したい”という気持ちに駆られます。しかし「節」の智慧は、そこにブレーキをかけ「急がず、求めすぎず、自分と相手のペースを尊重すること」の大切さを教えてくれます。そして「蹇」は「進まないときこそ、関係の土台を強固にするチャンス」であることを示します。

また、長くパートナーと共に暮らしている人にとっても、この卦は非常に現実的なアドバイスになります。マンネリ化、価値観の変化、生活リズムの違いなど、関係が長くなるほど問題は複雑になっていきます。「もう話し合っても無駄だ」とあきらめる前に「どこに節を置き直すか」、「どんな工夫で困難を共有するか」という視点が必要です。

「節」は、ルールや境界線を意味しますが、それは“壁”ではなく“構造”です。お互いが安心して過ごせるためのルールを、二人で設計するイメージです。たとえば、週に一度は仕事の話をせずに映画を観る時間をつくる、相手の趣味に一緒に付き合う、自分だけの時間を確保する――こうした「節」があるからこそ、関係は長続きするのです。

「蹇」は、そうした工夫をしてもなお現れる問題や停滞を象徴しますが、それは「終わり」ではなく「学びと成長」のサインです。困難な時期にどう向き合うかで、関係の強さが決まります。障害を「敵」として見るのではなく「味方」につける視点を持つことが、恋愛にも深みをもたらしてくれます。

さらに、この卦は「理想のパートナーを引き寄せる」ためにも応用できます。多くの人が恋愛で苦しむのは「相手に期待しすぎること」、「すぐに答えを出そうとすること」にあります。「節」は、“自分自身の在り方”を整えることの大切さを教えてくれます。誰かを待つよりも、自分を磨く。外に求めすぎるより、自分にとっての幸せの形を知る。そうすることで、自然と相性の合う人が引き寄せられてくるのです。

「節の蹇に之く」は、恋愛を“結果”ではなく“プロセス”として見つめ直す力を授けてくれます。うまくいかない時間こそが、愛の本質を問う大切な時間。感情に振り回されず、あえて一歩引いて“間”を取る。その中で生まれる尊重と工夫こそが、真に信頼できる関係性へと繋がっていくのです。

資産形成・投資戦略

「節の蹇に之く」が示す資産形成・投資戦略の鍵は「制限と困難の中でも、焦らずに本質を見極めて進む力」にあります。資産運用や投資は、一見すれば数字やテクニカルな知識が中心の世界のように思えますが、実際には「自分の判断をどう制御するか」、「不安や欲望とどう向き合うか」という心理面が大きな影響を及ぼします。その意味で、この卦が示す「節度」と「困難を乗り越える知恵」は、長期的な資産形成における極めて重要な示唆を与えてくれます。

たとえば、NISAやiDeCoなどを活用してコツコツと資産を積み上げているある女性がいたとします。彼女は毎月一定額を積立投資し、長期的な資産形成を目指していましたが、あるとき市場が大きく下落し、自分の資産が一時的に大きく減少してしまったのです。SNSやニュースでは「今がチャンス!もっと買うべきだ」という情報も流れ、周囲は積極的に投資額を増やしていましたが、彼女はあえて追加投資を見送り、ルール通りの積立を継続するという選択をしました。

これはまさに「節」の実践です。感情に流されず、あらかじめ決めたルールを守ること。すなわち「自分なりの制限を守ることによって、ブレない投資判断を貫く姿勢」です。リスクとリターンは常に表裏一体であり、欲をかいた瞬間に冷静さは失われます。だからこそ「どこまでやるか、どこで止めるか」を明確にしておくことが、資産形成の安定につながるのです。

また「蹇」が示すのは「思い通りにいかない状況をどう活かすか」です。たとえば、投資信託の評価額が落ち込んだとき「今後どうなるか不安」と感じるのは当然のこと。しかし、ここであえて立ち止まり、自分のポートフォリオやリスク許容度を見直すことができれば、それは「障害を学びに変える力」へとつながります。動けないことは、必ずしも悪いことではない。逆に“動かずに見直すタイミング”を与えられているとも言えるのです。

この卦は、資産形成における“派手さ”よりも“持続性”を重視する姿勢を教えてくれます。市場が好調なときには誰でも「もっと増やしたい」という欲が出ますが「節」はそこに冷静な制御をかけ「自分の目標は何か? 何のために増やしたいのか?」という根本を問いかけてきます。「節」は単なる制限ではなく「目的を見失わないための構造」なのです。

たとえば、FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指している人なら、ゴールまでのシミュレーションをしたうえで「年間の支出をいくらに抑えるべきか」、「何年後にどの程度の資産を築くべきか」という“ライフプランと連動したルール”を作っておく必要があります。これはまさに“節を定める”という行為そのものであり、短期的な市場の波に揺れないための礎になります。

一方で「蹇」はこう問いかけてきます。「もし想定外の出費が発生したら? もし資産が目減りしたら?」そんなときに慌てるのではなく「あらかじめ困難が起こることを前提に、余白を持っておく」ことの大切さを説いているのです。現代の資産形成では、変化の激しい時代を生き抜く柔軟性と、計画に“ゆとり”を持たせる設計力が求められます。

たとえば、毎月の投資額を収入の10%以内に設定し、それ以外を生活防衛資金や将来の流動性資金として確保しておく。また、あえて「投資しない」期間を設けることで、冷静に自分の状況や感情を俯瞰できる余裕をつくる――こうした一見地味な設計が、長い目で見れば大きな安定につながります。

「節の蹇に之く」は、投資の本質が“戦略と感情のバランス”であることを教えてくれます。短期の成功ではなく、人生全体の豊かさを実現するための資産形成。それには「やらないことを決める勇気」と「困難の中でも整える力」が不可欠なのです。市場を読む力以上に、自分自身を理解し、制御する力――それがこの卦が示す“財の器”を大きくする秘訣なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「節の蹇に之く」は、働き方や心の持ち方に悩む現代人に対し「やりすぎないことの価値」と「立ち止まることの意味」を教えてくれる卦です。特に、仕事とプライベートのバランスに苦しみ、メンタルヘルスの乱れを抱える人にとって、この卦の智慧は“余白”の大切さに気づかせてくれます。

ある企業で働く30代の女性会社員の例を挙げましょう。彼女は責任感が強く、リーダーとしても信頼されていましたが、部署の業務量が慢性的に多く、毎晩遅くまで残業する日々が続いていました。「チームのため」、「成果を出すため」と無理を重ねるうちに、休日も常にメールをチェックし、気が休まる瞬間がなくなっていきました。次第に体調を崩し、朝起きるのもつらくなり、仕事への情熱も失われていきました。

そんな彼女が立ち止まるきっかけになったのが、同僚からの「無理してまで頑張らなくていいよ」の一言でした。そこから彼女は、自分が“常にやりすぎていたこと”にようやく気づきます。まさに「節」の不足、つまり「自ら制限を設ける力」が弱まっていたのです。

彼女はまず、日々のタスク管理を見直し「自分でなくてもできる仕事を手放す」、「早朝の1時間を自分の時間にする」、「SNSとメールを確認する時間を決める」といった「節」を取り入れ始めました。すぐに劇的な変化は起きませんでしたが、1週間、1ヶ月と続けるうちに、少しずつ心と体が整ってきました。

ここで「蹇」が象徴する“障害”の意味が重要になります。彼女が直面した不調や停滞感は、ただのトラブルではなく「生活と心のバランスが崩れている」というサインだったのです。「蹇」は「動けないときこそ、内面に目を向けるべきときだ」というメッセージを秘めています。つまり、強制的にでも立ち止まらざるを得ない時期は、次のステージへと進むための“準備期間”なのです。

現代の働き方は、成果主義・スピード主義に偏りがちです。多くの人が「もっと頑張らなければ」、「今のうちに成長しなければ」と、心の“休みどころ”を見失っています。しかし「節」の智慧が教えてくれるのは「休むこと」、「抑えること」もまた、重要な“行動”であるという視点です。常に前に進もうとするのではなく、敢えて一歩止まることで、自分のコンディションや価値観を調整し、より深く人生を味わうことができるのです。

この卦は「どこまで働くか」ではなく「どこで止めるか」を問います。それは、人生における優先順位を再確認する作業でもあります。たとえば、キャリアの成功ばかりを追っていた人が、パートナーや家族との時間をないがしろにしていたことに気づいたり、自己犠牲的に働いていた人が、自分の心身を労わることの重要性を再発見する――そんな“軌道修正”のきっかけを、この卦は与えてくれます。

また、メンタルマネジメントの視点で言えば「節」は“セルフルール”の構築に関係します。たとえば「寝る前の1時間はスマホを触らない」、「週に1日は完全に仕事から離れる日をつくる」、「朝の10分は瞑想やストレッチの時間にする」など、小さな行動の積み重ねが、自律神経や脳の働きに大きな安定をもたらします。

「蹇」の存在も、決してマイナスに捉える必要はありません。気持ちが乗らない、動けない、自信が持てない――そんな“停滞感”は、無理に打ち破るべき敵ではなく「今は休息と再編成のとき」という合図なのです。むしろ、それを無視して突き進んでしまうほうが、後々のダメージは大きくなります。

特にリモートワークが浸透した現代において、境界線が曖昧になり、ワークライフバランスが崩れやすい状況が続いています。「節の蹇に之く」は、こうした“曖昧さ”に一石を投じ、再び自分の時間軸・空間軸を整える契機を与えてくれます。

この卦が伝えるのは「無理をするのではなく、整えることの大切さ」。動けないことを嘆くのではなく「今は深呼吸するタイミングなのだ」と受け止めること。結果として、整えた心と体が、あなたを次のステージへと押し出してくれるのです。

象意と本質的なメッセージ

「節の蹇に之く」は、易経における“自律と挑戦”という、相反するようでいて実は密接につながる2つのテーマを内包した卦です。その本質は「制限を受け入れ、なおかつ、その中で困難を乗り越えて進む知恵と姿勢」にあります。現代に生きる私たちがこの卦から受け取るべき最大のメッセージは「動けない時期にも意味があり、自分を整えるからこそ、再び進める」という普遍的な真理です。

まず「節」とは「限度」、「節制」、「制御」を表す卦です。これは、ただ単に我慢しろという意味ではありません。むしろ「自分の中で境界線を明確にし、混乱を避けるための仕組みを整える」という積極的な意味合いを持っています。人生において何でもかんでも受け入れようとすれば、必ずどこかで無理が出てくる。だからこそ、自分の中で「ここまではやる」、「これはやらない」という線引きが必要なのです。

この「節」の力は、目に見える制約だけでなく、目に見えない内面の秩序にも通じます。たとえば、感情を爆発させるのではなく、適切なタイミングで表現すること。目先の利益に飛びつくのではなく、自分の軸に基づいた選択をすること。こうした“内なる節度”があってこそ、人はブレずに生きられます。

一方「蹇」は「進もうとしても進めない」、「前に立ちはだかる障害」、「足元をすくわれるような不安」を象徴します。しかし、易経において“障害”は単なる悪ではありません。それはむしろ「今、整えるべきことがある」という天の合図であり「目の前の壁をどう乗り越えるか?」という問いかけです。

この「蹇」の状態にあるとき、人は焦りや不安にかられ、無理に動こうとしがちです。しかし、この卦が示すのは「今は進むべき時ではない」、「むしろ、足を止め、状況を冷静に分析し、戦略を練り直すとき」であるということ。ここで大切なのは、止まることを“失敗”や“挫折”と捉えず、“成長のための一時停止”と受け止める視点です。

つまり「節の蹇に之く」という卦は「自らに節度を課し、その中で直面する困難に対して工夫と柔軟性をもって立ち向かう」ことの重要性を説いています。これは、現代社会のあらゆる分野において応用可能な教えです。

ビジネスにおいては、リソースの制限や方針の変更に柔軟に対応しつつ、チームやプロジェクトを維持・推進する力に通じます。恋愛においては、感情的な衝動や過度な期待をコントロールし、時間をかけて信頼を築く姿勢が求められます。資産運用では、一時の焦りや欲望に振り回されず、ルールに基づいて冷静に判断する意志が成果につながります。そして、人生全体の設計においては、何を大切にし、何を手放すかという“選択の知恵”が、心の平穏と豊かさを育んでいくのです。

この卦は、成功とは「突き進むこと」ではなく「止まる勇気と、整える知恵を持つこと」によって育まれるものだと教えてくれます。そして、困難とは、進む力を奪う敵ではなく、内側を強くする“鍛錬の相手”であるということも、私たちに気づかせてくれるのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 「やらないことリスト」を1つだけ決めてみる

何かを「やる」よりも、まず「やらないこと」を決めることで、意志力と集中力を守る第一歩になります。たとえば「21時以降は仕事のメールを見ない」など、自分に合った小さな制限から始めてみましょう。 - 今、進んでいないことを“整えるタイミング”と捉える

停滞している計画や思うように進まない人間関係などを、ただの障害ではなく「見直し・再設計の好機」と捉えて、紙に状況を書き出してみてください。内省するだけで、次の行動がクリアになることもあります。 - 「制限があるからこそできること」を探す

時間が足りない、お金が足りない、人手が足りない…その中でこそ発想力が生まれます。「この状況だからこそできるアイデアは?」と問い直し、日常の選択肢を再評価してみましょう。 - 1日の“区切り”を意識するルーティンをつくる

仕事とプライベート、オンとオフの切り替えが曖昧な人ほど「節」が必要です。「退勤後は必ず15分の散歩をする」、「寝る前にストレッチをする」など、1日の中に“節目”を設けて心身のリズムを整えましょう。 - 「すぐに解決しようとしない」ことを許可する

問題や違和感に直面したとき、すぐに解決策を見つけ出そうとするのではなく「一晩置く」、「誰かに相談してから判断する」といった“保留の間”を大切にしましょう。その時間が最良の答えを導くことがあります。

まとめ

「節の蹇に之く」が教えてくれるのは、“制限の中にこそ創造の余地があり、進めないときにこそ本質に立ち返る機会がある”ということです。

現代社会は、常に動き続けること、成長し続けること、目標を更新し続けることを良しとする風潮があります。しかし、心が疲れたとき、道が閉ざされたように感じるとき、私たちはつい「自分が劣っているのでは」と不安になってしまいがちです。

けれどこの卦は、こう語りかけます。「止まることは悪いことではない。むしろ、それが次に進むための準備なのだ」と。

そして「やらないと決めること」、「自分に合ったルールを持つこと」は、制限ではなく“自由を守るための構造”なのだとも。

仕事、キャリア、恋愛、投資、そして生き方そのものにおいて、この卦は“焦らず、でもあきらめず”に、一歩ずつ自分のペースで歩むことの大切さを静かに教えてくれます。派手なアクションや即効性のある答えよりも、地に足のついた節度ある行動と、困難に対する創造的な視点こそが、人生の質を確実に高めていくのです。

自分にしか歩めない道を、他人のペースではなく、自分の「節」に従って進んでいく。それが「節の蹇に之く」の叡智であり、今この時代における“自分らしい成功”への道しるべなのです。