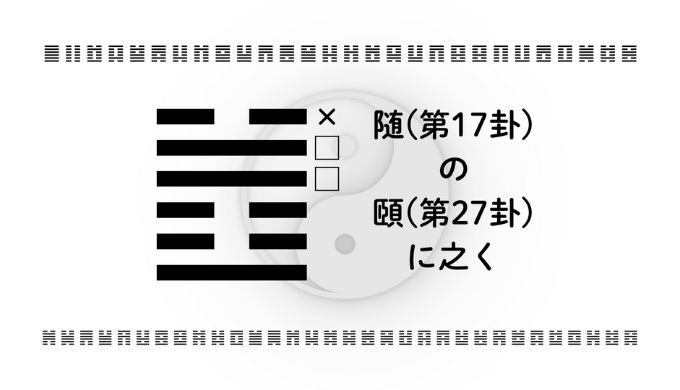

「随の頤に之く」が示す現代の知恵

「随の頤に之く」は、柔軟に流れに乗りながらも、自分の軸を整え、内なる力を育てるというメッセージを持ちます。

「随」卦は“従うこと”、つまり環境や人に調和して動くことを意味しますが、それは受動的というより、戦略的に「今は従う時」、「育つ時」と見極める態度です。そしてそれが「頤」卦「養うこと」へと展開します。ここでの“養う”は、栄養を取ることだけではなく、情報、信念、人との関係といったすべての「インプット」の質を見直し、成長の土台を築くプロセスです。

この卦は、仕事やキャリアでは「柔軟な協調姿勢」と「自己管理能力」の両立を、恋愛では「相手に合わせることと自分を大切にすることのバランス」を、資産形成では「情報を精査しながら育てる力」を求めています。

たとえば、職場の方針転換や上司の意向に一時的に従うことで、長期的には自分の意見が反映されやすくなる状況をつくることがあるでしょう。恋愛でも、まずは相手を深く理解する「従う姿勢」を持ちながらも、自分の価値観を守る「養う力」を並行して育てることで、より健やかな関係性が育まれます。

この卦は、順応」だけではなく「選びとる従順」と「戦略的な内面の充実」がセットであることを教えてくれます。

キーワード解説

柔和 ― しなやかに従いながら流れをつくる

一見、受け身にも見える「随」は、実は環境や人を深く観察し、機を見て動く柔軟な知恵です。硬直した主張ではなく、他者に合わせながら自分の方向性を織り込んでいく態度は、リーダーや交渉の場面でも極めて効果的です。しなやかさは、時に強さよりも場を動かす力を持ちます。

養分 ― 何を取り入れるかが、未来をつくる

「頤」は「養う」ことの象徴。体の栄養に限らず、情報、人間関係、信念、感情など、あらゆるインプットが人生のアウトプットを決めます。この卦は「何を取り入れるか」に敏感であるべき時を示しています。成長の種は、自分の外にあるものをどう選ぶかにかかっています。

循環 ― 与え、受け取ることで成長する

「随」の従う姿勢と「頤」の育む力は、一方通行ではありません。人間関係もビジネスも、与えて受け取る循環があるからこそ、信頼が生まれます。この卦は、その循環のリズムを読み取り、停滞を防ぐための調整の重要性を教えてくれます。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

リーダーシップとは、何も常に前に立ち、声を張り上げて周囲を引っ張るだけのものではありません。ときには、流れを読み取り、周囲に耳を傾け、自分を調整しながら導く力こそが、本質的なリーダーシップの形でもあります。

「随の頤に之く」は、そのことを如実に示しています。これは、他者や状況に対して適切に“従い”、同時に自分自身を“養う”ことを促す卦です。つまり、リーダーとして誰かを導こうとするならば、まずは自らが何に従い、何を育んでいるかを問われるということです。

ある中堅企業で部長を務める女性は、若手メンバーが増えた部署で新たなプロジェクトを始動させました。彼女はリーダーとして、経験や実績から導こうとしましたが、メンバーたちは思うように動かず、意見も割れるばかり。葛藤の中、彼女が選んだのは「いったん従う」という姿勢でした。

具体的には、自らの意見を通すよりも、まずチーム内の全員の声を吸い上げる場を設けました。それは単なるヒアリングではなく「何を大切にしているのか」、「どんな理想を描いているのか」に焦点を当てた対話でした。従うことは、時に耳を傾けることから始まります。

その中で見えてきたのは、メンバー一人ひとりが持つ想いや不安、そして希望でした。彼女はそこに寄り添いながら、プロジェクトの方向性を柔らかく軌道修正し、自らのリーダー像をも変えていったのです。これはまさに「随」の智慧。自分が主導するのではなく、流れに乗ることで全体を動かす力でした。

さらに、彼女は自分自身の内面を整えることにも意識を向けました。日々の忙しさに追われるだけでは、自分の判断基準もブレてしまう。だからこそ、朝の静かな時間に日記をつけ、自分の思考や感情を整理する「頤」の実践を行いました。それによって、判断の質が高まり、周囲からの信頼も自然と深まったのです。

このように「随の頤に之く」は、リーダーとしての新しい在り方――強さではなくしなやかさで信頼を築く、柔軟性の中に芯を持つ在り方を示しています。組織やチームの中で、真に信頼される人は、声の大きさや決断の早さではなく“聞く力”と“育てる力”を兼ね備えた人なのです。

キャリアアップ・転職・独立

人生には、何度か「道を選び直す」タイミングが訪れます。それは昇進の機会だったり、転職の誘いだったり、あるいは独立して新たなステージへ進む決断だったり――いずれも、自分の生き方や価値観と向き合う瞬間です。

「随の頤に之く」は、そうしたキャリアの転機において、非常に重要なメッセージを含んでいます。まず「随」が示すのは、「流れに乗る」こと。これは周囲に流されるという意味ではありません。むしろ、今の自分の内外の状況を客観的に捉え、「どの流れに乗ることが最も自然か」、「どの動きが未来につながるか」を見極めるという、極めて主体的な“従う”です。

たとえば、ある女性が30代後半で転職を考えていたとします。10年以上勤めた会社では、それなりのポジションもあり、周囲からも信頼されている。でも、心のどこかで「このままでいいのか?」という疑問が離れません。そんなとき、新設部署の立ち上げを任せたいという別の会社からのオファーが舞い込みました。未知の業界で、待遇も多少のリスクが伴います。

彼女は悩みました。安定を取るか、新しい挑戦に従うか。そこで彼女が行ったのは、自分の現在地を丁寧に棚卸しすることでした。これまでの経験、培ったスキル、そして自分が何に価値を感じるかを洗い出し、冷静に判断していきました。そのプロセスの中で「頤」が意味する“内なる力を養う”ことの重要性に気づいたのです。

新しい仕事がもたらすのは、肩書や待遇ではなく「今までと違う視野」や「新たな人間関係」、「学び続ける環境」でした。これらはすべて、彼女の“キャリアとしての筋肉”を育てる養分になります。これこそが「頤」の真意であり、キャリアの選択において最も見落とされやすい要素です。

決断の末、彼女は転職を選びました。ただし、それは勢いだけの選択ではありませんでした。「従うべき流れを見極め、自分を育てられる場に身を置く」という、非常に戦略的な判断だったのです。

この卦が示すのは「キャリアは外的な変化だけでなく、内的な成長が伴ってこそ価値を持つ」ということ。転職や独立はゴールではなく、あくまでも“育てる環境を選び取る行為”なのです。

今、何かを変えたいと思っているあなたへ。焦って決断を下すのではなく、まずは「今、自分が従うべき流れはどこにあるか?」を丁寧に見つめてみてください。そして、その先で「自分のどんな力を養いたいのか?」を問うてください。それが見えたとき、キャリアの選択は、より確かなものになるはずです。

恋愛・パートナーシップ

恋愛やパートナーシップにおいて、私たちは無意識のうちに「どちらが主導権を握るか」や「どこまで自分を出すか・引くか」といった駆け引きを繰り返しています。しかし、長期的に心地よく続く関係に必要なのは、勝ち負けでも、迎合でもなく「柔らかく調和する力」と「自己理解に基づいた選択」です。

「随の頤に之く」は、まさにその感覚を教えてくれます。ここでの「随」は、相手に無理に合わせることではありません。“相手をよく観察し、理解した上で、意識的に共鳴する”という深い意味を含んでいます。そして「頤」は、自分の中にある感情や価値観、寂しさや欲求を丁寧に扱い、それを満たすための行動を選び取る姿勢を示しています。

たとえば、ある女性がキャリアに邁進する中で、年下の恋人と交際を始めたとします。彼は誠実で優しく、いつも気遣ってくれる存在。けれど、時に「もっと一緒にいたい」、「会う時間を増やしたい」という彼の要望が、彼女にとってはプレッシャーになっていきました。

そんなとき、彼女は「合わせなければ愛されない」という思考にとらわれるのではなく、自分の感情に耳を傾けてみました。仕事に打ち込むことが自分にとってどれほど意味のあることか、どれほどアイデンティティの一部になっているか。そして、同時に「愛されたい」、「大切にされたい」という想いもまた、決して抑圧するべきではない感情であることに気づいたのです。

ここに「頤」の智慧があります。まずは“自分を丁寧に養う”――そのうえで、彼にどのように伝えるかを考えました。「私は仕事も恋愛も大切にしたい。でも、両方を大切にするためには、自分の時間も必要なの」と率直に伝えたことで、関係性に新しい信頼が生まれました。

一方、彼女は「随」の実践も始めました。忙しい日々の中でも、週に一度は彼の好きな料理を一緒に作る時間を設け、ふたりだけの時間を意識的に楽しむようになりました。それは“ただ合わせる”のではなく、選び取った“共鳴”の行動でした。

恋愛やパートナーシップは、互いに異なる価値観や生活リズムを持った人間同士が、どうすれば気持ちよく響き合えるかを探る旅でもあります。そして、そのために必要なのは「自己犠牲」ではなく「意識的な調和」と「内なる自己ケア」です。

「随の頤に之く」は、恋愛関係において相手に歩み寄る柔らかさと、自分を守る強さの両立を教えてくれる卦です。うまくいく関係とは、どちらか一方が我慢するものではなく、お互いが“養分”となるような時間や言葉を交わせる関係のことなのです。

もし今、相手との関係にモヤモヤを感じているなら、それは「従いすぎている」か「養い足りていない」サインかもしれません。一度立ち止まり、自分にとっての“心の栄養”とは何かを見つめ、必要な対話をしてみてください。

愛し、愛される関係は、自然には育ちません。意識的に育てるものです。そのための第一歩は、「自分の内面を整えること」――まさに頤の教えなのです。

資産形成・投資戦略

資産形成や投資と聞くと、多くの人が「数字」や「テクニック」、「金融商品の知識」を思い浮かべるかもしれません。しかし、長期的に資産を増やしていく上で本当に重要なのは、情報の見極め方、環境への適応力、そして自分の価値観をもとに行動する判断力です。

「随の頤に之く」は、この3つすべてに深く関係する卦です。

まず「随」が示すのは「流れに乗ることの大切さ」です。金融市場は日々変化します。トレンドに乗ることが利益を生む局面もあれば、あえて逆張りすることで成果を上げる場面もあります。けれどもどちらにせよ「その場の流れをどう読むか」、「自分の投資スタイルとどう整合させるか」という判断力が必要です。これは、単なる追従でも、固執でもなく「柔らかく従う」という姿勢――つまり“選び取る従順”なのです。

たとえば、ある女性が資産形成の第一歩として、積立投資を始めようとしていたとします。友人たちは仮想通貨や株式投資で成果を出しているように見え、彼女の心は揺れます。「自分もやらなきゃ置いていかれるのでは」という不安が頭をもたげました。しかし、彼女は焦らず、まず「何に従うか」を問い直しました。SNSで語られる“成功談”ではなく、自分のリスク許容度、ライフプラン、価値観――それらを軸に据えて考えた結果、積立NISAとiDeCoという制度を活用し、インデックスファンド中心の長期投資を選びました。

これはまさに「随」の知恵です。誰かに流されるのではなく“信頼に足る流れ”に自分から身を乗せるという選択。そして次に重要になるのが「頤」、すなわち“養うこと”です。資産形成では「何に投資するか」も大事ですが、それ以上に「どう学び続けるか」、「どんな考えを取り入れるか」が成否を分けます。

彼女は、定期的に金融リテラシーに関する本を読み、YouTubeなどでも信頼できる専門家の解説を見て、少しずつ“投資脳”を育てていきました。最初は何もわからなかったファンドの仕組みも、1年後には自分の言葉で説明できるようになっていました。これこそが「頤」の実践です。外から得た情報を咀嚼し、自分の中に根づかせていく――その積み重ねが、ブレない判断と持続的な成果を生むのです。

また、彼女は「ライフスタイル全体で養う」という視点も大切にしていました。お金は増やすだけでなく、守り、活かし、循環させることで価値が深まります。つまり、支出の質を高める、寄付や投資を通じて社会とつながる、という循環の中に資産形成を位置づけたのです。

「随の頤に之く」は、資産形成において、単に“儲ける”だけの発想を超えた、成熟したお金との付き合い方を提示してくれます。

流れを読む。

従う対象を選び取る。

知識を咀嚼し、習慣として身につける。

未来への土台を、自分で整える。

このサイクルこそが、本質的な資産形成の道筋です。

今、何から始めたらいいかわからないと感じているなら、まずは「何に従って投資しようとしているのか?」を見つめてください。そして、自分に必要な“養分”――情報、人間関係、行動習慣――を少しずつ整えていくことで、未来は静かに変わっていきます。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

現代のビジネスパーソンにとって、働く時間をどうやって短くするかよりも、どんな状態で働き続けられるかが、より切実な課題となっています。時間の長さではなく、質。成果ではなく、持続力。そしてその根底には、自分を整える“日々の選択”の積み重ねがあります。

「随の頤に之く」は、その選択の軸を私たちに与えてくれます。この卦が教えるのは「他人や環境に振り回されることなく、自分で“従う対象”を選び取り、同時に、自分に必要な“栄養”を丁寧に与えていく」――という、心身を整えながら進む生き方です。

たとえば、ある40代の女性。彼女は外資系企業でプロジェクトマネージャーとして活躍しており、同時に小学生の子どもを育てる母親でもあります。日中は数分おきに飛び込んでくるチャットと会議、帰宅後は宿題のチェック、晩ごはんの準備、夜は資料の修正…。いつも“何かに追われている”ような感覚で、自分を労わる余裕はありませんでした。

そんな中で、体調を崩したことをきっかけに、彼女は「すべてに応じる自分」から「選んで従う自分」へと意識を切り替えました。まず見直したのは、朝の過ごし方。SNSを開く代わりに、10分間だけ静かに白湯を飲む時間を設ける。それだけで、心の呼吸が整う感覚を取り戻せたのです。

これはまさに「頤」の実践――自分の心と体に必要な“内なる養分”を補う行為です。彼女はさらに、職場での会議も「本当に自分が出る必要があるか」を精査するようにし、誰にどの仕事を任せるかについても、意図的に判断するようになりました。すべてにYESを出すのではなく「今の自分が従うべきことは何か?」という問いを常に自分に投げかける――これが「随」の実践です。

多くの人が「誰かの期待に応え続けなければ評価されない」と思い込みがちですが、実際には“限界を超えて応じる人”よりも“自分を整えながら結果を出す人”のほうが、信頼され、長く活躍できるのです。

また、メンタルの不調の多くは「入力過多」と「出力不足」のアンバランスから生じます。メール、SNS、ニュース、他人の言葉――一日に膨大な情報が流れ込む中で、自分の思考や感情をきちんと“出す”時間が取れていない人は多いのではないでしょうか。

そこで彼女は、夜に「今日一日で嬉しかったこと」、「嫌だったこと」、「明日やりたいこと」の3点だけを日記に書くようにしました。たった数分の習慣ですが、思考が整理され、頭の中のノイズが落ち着くのを感じたといいます。

このように「随の頤に之く」は、私たちのワークライフバランスを“仕組み”ではなく“感覚”の面から支えてくれる智慧です。無理に完璧を目指す必要はありません。むしろ、自分のエネルギーと対話しながら「今日はどれくらい出せるか」、「何を受け入れるか」を調整していくことのほうが、持続可能な働き方に直結します。

そして、そうした“しなやかな調整力”こそが、変化の激しい時代における最大の武器になります。

いま、疲れやストレスを感じているなら、それは「従いすぎ」、「取り込みすぎ」のサインかもしれません。一度立ち止まり、静かに問いかけてみてください。

「今日の自分は、何を従い、何を養えばいいだろうか?」

その問いを重ねていくことが、自分にやさしく、仕事にも誠実に生きる第一歩となるのです。

象意と本質的なメッセージ

「随の頤に之く」は、一見すると静的で地味な卦に思えるかもしれません。けれどその本質は、現代の変化の波を生き抜くための、きわめて戦略的な内面の整え方を教えてくれるものです。

「随」は「従う」と訳されますが、そこには単なる受動性はありません。むしろ、“誰に従うか”、“何に身を委ねるか”という主体的な選択が前提になっています。現代は情報過多・変化過多の時代。だからこそ、リーダーの言葉、上司の指示、ネットのトレンド、メディアの価値観――そういった“外からの声”の中から、どれに従い、どれを切り捨てるかを取捨選択する力が必要です。

一方で「頤」は、“養う”という象意を持ちます。ここでの“養い”は、単に身体の栄養を取ることではありません。むしろ、精神的・感情的・知的な意味での「栄養管理」の象徴です。何を見て、何を聞いて、誰と話し、どんな言葉を受け入れ、どんな感情を育てていくか。そうした内面の“インプット”をコントロールする姿勢が「頤」の中核です。

この二つの卦が合わさった「随の頤に之く」は、次のようなメッセージを発しています――外からの影響をただ受け入れるのではなく、“選び取った従順”と“意識的な自己栄養”によって、しなやかな強さを育てよと。

たとえば、仕事の現場で誰かに従うことが求められる場面でも、それが自分の信念に反するならば、ただ流されるのではなく、自分なりの“納得感”を探す姿勢が大切です。そこで黙って従うのではなく「この人に従うと決めたのは、自分が学びたいことがあるから」と認識を切り替えることで、受け入れ方が大きく変わっていきます。

また「頤」は、自己成長のプロセスにおける“土台づくり”の重要性を教えています。学びたいのに情報が散乱していて頭が整理されない、やりたいことはあるのに体力やメンタルが追いつかない、というのは、“養分不足”や“取りすぎ”のサイン。必要なのは、自分のペースに合った内容・タイミング・人間関係で、少しずつ吸収していくという知的な栄養設計です。

特に現代の女性たちは、職場での役割、家庭での責任、恋愛や老後資金の不安など、複雑な期待と現実のはざまで心が消耗しやすい立場にいます。だからこそ「今、私は何に従って生きているのか?」、「その従い方は私を幸せにしているか?」、「私は何を食べ、何を読んで、誰と過ごし、自分を育てているか?」――そうした問いを立て続けることが、持続的な自己実現の鍵になるのです。

「随の頤に之く」は、声高に語られる“成功哲学”ではありません。むしろ、静かで地味だけれど、極めて深く、日常の中で機能する智慧です。それは、自分の選択に静かな確信を持ち、周囲の声に耳を澄ませながらも、自分の心身にとって本当に必要なものを、丁寧に取り入れていくという、成熟した態度です。

この卦が教えてくれるのは「選ぶ力」こそが、自分の人生を形づくる最大のエネルギーだということなのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 「誰に従っているか」を書き出してみる

今の自分が日常的に“影響を受けている存在”を3つ挙げてみましょう(上司、SNS、慣習など)。その中で「本当に従いたいと思える存在か?」を一度見直してみることが、主体的な選択への第一歩です。 - “心の栄養”になるインプットを一つ選ぶ

今日は「自分を整えてくれる1冊の本」や「心が落ち着く音楽」「深く考えさせられる対話」など、自分の「頤」を満たすインプットを意識的に取り入れてみましょう。それは明日の思考と判断力を養う土台になります。 - 「合わせ方の工夫」を1つ試してみる

誰かと接する場面で、今日は「自分があえて合わせてみる」ことを試してみてください。ただし、無理に合わせるのではなく「自分の意思で共鳴する」ことがポイントです。相手の反応が変わるか観察してみましょう。 - 食事のひとときを“整える時間”にする

今日の食事中はスマホを見ず、5分でも“食べること”に集中してみましょう。「今、この栄養が自分の身体と心を支えている」と意識するだけで、内面への信頼感と穏やかさが高まります。 - 30分の「自分時間」を予定に入れる

仕事・家庭・人間関係の予定で埋まりがちなスケジュールの中に「自分だけの時間」を30分だけ確保してみましょう。何もしなくてもいい、その余白が“本当の自分の声”を聞くスペースになります。

まとめ

「随の頤に之く」は、従う力と養う力――この二つのバランスが人生を豊かにすることを教えてくれる卦です。

現代社会では、私たちは常に何かに従い、何かを取り入れながら生きています。上司の指示、社会の価値観、SNSの情報、周囲の期待…。気づけば、自分の意思よりも「外側の声」によって判断や行動が決まっていることも少なくありません。

そんな時に大切なのが「何に従うかを選び取ること」と「自分自身をどう養うかを意識すること」。この二つが揃って初めて、他人や環境に振り回されない、自分軸をもった人生が始まります。

この卦が教えてくれるのは「従うこと=弱さ」ではないということ。むしろ、自分の意思で従う対象を選び、その中で自分を成長させていくという柔軟さこそが、現代の強さなのです。そしてその柔軟さを活かすには、自分の内側――価値観、健康、信念、思考のクセといった“養分”を丁寧に育てる姿勢が必要です。「従う」と「養う」のバランスを意識すれば、もっと楽に、もっとしなやかに、そしてもっと深く生きていくことができるはずです。

今、少しでも迷いや疲れを感じているなら、一度立ち止まってみてください。そして静かに、自分に問いかけてみてください。

「私は、何に従って生きているのか?」

「私は、何によって育まれているのか?」

その答えが見えたとき、あなたの中に静かで確かな力が芽生え始めるでしょう。

「随の頤に之く」は、決して大きな一歩を求めません。けれど、それはあなたの人生を根底から支える、静かで深い一歩を導いてくれる智慧です。