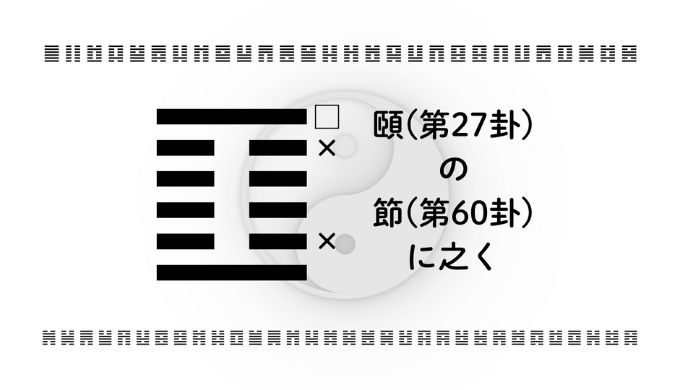

「頤(い)の節(せつ)に之く」が示す現代の知恵

この卦が伝えてくるメッセージは、「何を取り入れ、どこで区切るか」です。「頤」は“口”の象形を持ち、栄養・教育・言葉・習慣などの“摂取”を象徴します。一方「節」は、“制限”や“区切り”を意味し、無秩序な欲求に対し「境界線を引く」力を示しています。

現代のビジネスパーソンがこの組み合わせから学べるのは「入れるべきもの」と「引くべき線」を意識して、自分自身を整える力です。たとえば、キャリアの選択肢が多すぎるとき、あるいは人間関係が複雑になっているとき。情報や刺激を受けすぎる今の時代には、自分の“器”を守るための「節度」が必要です。それは単なる我慢ではなく、自分に必要なものを見極め、不要なものには意識的に“ノー”を言う勇気。結果として、パフォーマンスを保ち、信頼関係を育み、自分らしい幸せの形へと近づいていくことができます。恋愛では、与えすぎても、期待しすぎてもバランスを崩します。「頤の節に之く」は、“与える”も“求める”も適度に、という関係性を築くうえでの重要な指針となります。投資や資産形成では「節度ある選択」が鍵となります。欲に流されず、ルールに従って“取捨選択”する態度は、長期的な安心と利益につながります。

この卦は「自分を整える」ことの価値を教えてくれます。無理に広げすぎず、必要なものを大切に、賢く選び取っていく。まさに、情報過多な今だからこそ活かせる、現代的で実践的な智慧です。

キーワード解説

節度 ― 境界線を引くことが自由を生み出す

“我慢”ではなく、“選択”。それがこの卦の真意です。節度とは、自分を狭めることではなく、無駄なエネルギーを漏らさない“賢さ”です。情報、食事、人間関係、SNS…。現代を生きる私たちは「選ばなければいけない」局面が多すぎます。そのときに、自分の心身の健康・キャリア・人間関係を守るために、どこに線を引くか? その知恵こそが「節」の力。自分を甘やかすのではなく、守るために線を引く。この態度が、持続可能な自己成長の基盤となります。

摂取 ― 何を取り入れるかで未来が決まる

「頤」は、文字通り“口”の象形です。食事だけでなく、学び、言葉、人間関係、時間の使い方…それらすべてが“摂取”です。

何を口にし、何を耳に入れ、誰と過ごすか。それらが積み重なって“未来の自分”が形成されていきます。つまり、今この瞬間の「選び方」が、1年後の心と体、仕事と人間関係、そして人生のクオリティを左右するのです。だからこそ「選ぶ目」が必要です。そして、それを支えるのが「節」の視点。よいものを摂り、不要なものは避けるというシンプルながら難しい実践を、日常に取り入れていくことが求められます。

自律 ― 自分との約束が信頼を築く

節度を守るには、他人の目ではなく、自分との“内なる契約”が必要です。誰かに強制されて始めたルールは長続きしませんが、自分の意志で選んだ「小さな節度」は、やがて人生を大きく変えていきます。たとえば「毎朝15分、ニュースよりも読書を選ぶ」、「仕事後のスマホ時間を30分短くする」、「週1日は完全オフの日にする」など。その小さな選択を繰り返すことで“自分を信じる力”が育ちます。そしてその自律が、周囲からの信頼にもつながり、キャリアや人間関係においても確かな支えになります。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「何を取り入れ、どこに線を引くか」というテーマは、リーダーの在り方を考えるうえで非常に本質的です。「頤の節に之く」は、情報や意見、リスクや感情といった多様なものに日々さらされながら、的確な判断を下すことが求められるリーダーにとって、非常に示唆に富んだメッセージを持っています。

とあるベンチャー企業で、プロジェクトリーダーを務める女性がいました。入社当初から周囲の信頼を集めていた彼女は、周囲の期待に応えるようにして、つねにチームの誰よりも働き、誰よりもメンバーを気にかけ、問題が起これば自ら率先して対応していました。「チームのため」、「成功のため」――そう自分を鼓舞し続けた日々。しかし、あるとき彼女は、慢性的な疲労とモチベーションの低下に悩まされるようになりました。リーダーである自分が疲弊してしまえば、結局はチーム全体のパフォーマンスも下がってしまう。その事実を、彼女は痛みと共に実感したのです。

そこから彼女が見直したのは「自分がすべてを引き受ける必要はない」という考え方でした。そして「どこまでを受け入れ、どこから先は任せるのか」という境界線を、丁寧に引き直すことにしたのです。

この一連のプロセスは「頤の節に之く」の知恵そのものです。「頤」は取り入れるものを選ぶ器の管理「節」は引くべき境界を明確にすること。このふたつの視点は、リーダーシップの質を大きく左右します。

現代のリーダーには、かつてのような「すべてを指示し、管理し、最終責任を背負う」リーダー像とは異なる力が求められています。むしろ、情報過多・多様性・変化の激しい環境においては「選択的に関わる」、「必要なものを取り入れ、不要なものを手放す」、「自分が担うべき役割を明確にする」という“節度のある采配”こそが鍵となります。

たとえば、メンバーの意見をすべて受け止めることは一見民主的に見えますが、方向性が不明確になり、かえって混乱を招くこともあります。全員の声を平等に取り入れるのではなく「この議題に関してはAさんの専門性が活きるから意見を尊重する」、「ここは最終的に私が判断する」といった“フィルタリング”が必要になります。これが「頤」の視点です。

さらに「節」の視点では「関与しない勇気」もリーダーにとっての重要な資質になります。たとえば「週末のメンバーからのメッセージには対応しない」、「〇〇の詳細はメンバーに任せ、自分は戦略に集中する」といったように“線を引くことで生まれる集中”に目を向けること。これはリーダー自身のメンタルと時間を守るだけでなく、メンバーに「任せる」、「信頼する」というメッセージを送ることにもつながります。

また「頤の節に之く」は、リーダー自身のインプットにも関係します。すぐに成果につながらない情報、心を乱すニュース、不要な会議、人間関係――それらをむやみに取り入れるのではなく「これは自分にとって必要な栄養か?」という視点で取捨選択することで、判断の軸が磨かれていきます。一方で、“節”の働きによって、情報の“過食”を避け、リーダー自身が疲弊せずに済む状態が保たれるのです。

さらに言えば、リーダーの在り方そのものが「節度」に支えられているべきです。感情のままに怒ったり、過剰に介入したり、あるいは逆に無関心になったりするのではなく「どこまで関わり、どこから引くか」を判断する冷静さとバランス感覚――それが人望と信頼を育む源になります。

あるプロジェクトでリーダーシップを発揮しきれず、空中分解してしまったケースでは、最終的な原因は「優しさの過剰」でした。全員の希望を尊重しすぎて方向性がぶれ、最終的に誰の納得も得られずに終わってしまったのです。リーダーの役割とは、選ぶこと、そして選ばないことを明確にすること。つまり、全体に対して「節」を設けることなのです。

結局のところ、リーダーとは、たくさんの「摂るべきもの」と「制すべきこと」の狭間に立ち、未来のビジョンを保持しながら、環境と人との調和を導く存在です。そのためには、自分のエネルギーや時間、感情をどこに注ぐかを明確にし、必要な場面ではあえて“線を引く”強さとしなやかさが欠かせません。

「頤の節に之く」は、単なる抑圧や制限ではなく“自分と他者、個人と組織の健やかさを両立させる智慧”を象徴しています。リーダーという立場に立つ誰もが、この視点を持つことで、組織のエネルギーを最大化させながら、自分自身の幸福も同時に追求できるようになるのです。

キャリアアップ・転職・独立

「今の仕事を続けるべきか、それとも新しい挑戦をするべきか――」

多くのビジネスパーソンが、人生のどこかでこの問いに直面します。特に30代以降は、経験とスキルが一定以上に蓄積される一方で、仕事の目的や価値観を見直す機会が増えてくるタイミングです。昇進、転職、副業、独立。可能性が広がるほどに、選択への迷いも生まれやすくなります。

そんなとき「頤の節に之く」の智慧は、迷いを整理し、行動に移すための大きなヒントとなります。この卦の組み合わせが教えてくれるのは「何を取り入れ、どこで線を引くか」という戦略的な自己管理の力です。

「頤」は、摂取を象徴する卦です。ただ食事や情報に限らず、人との関係や経験、価値観など、人生のあらゆる「インプット」を意味します。そして「節」はそれに対して「ここまで」と線を引く智慧。無制限に取り込み続けるのではなく、取捨選択を行い、秩序と方向性を持たせる態度を示しています。

たとえば、ある女性は10年間勤めた企業で、昇進も順調、収入も安定していました。しかし心のどこかで「このままでは時間だけが過ぎていく」と焦燥感を抱えていました。彼女は週末に始めた副業(キャリア支援系のオンライン講座)が思った以上に好評だったことを機に「いつかはこれを本業にしたい」と考えるようになりました。でも、「いつか」がいつなのかは決められないまま、月日が過ぎていきました。

そんな中で彼女が自分に課したのが「来年の3月までに副業収入が10万円を安定して超えたら退職を決断する」という「節」の設定でした。これは、明確な区切りを作ることで、行動にリアリティを持たせる方法です。「頤」の視点で、自分にとって成長につながる学びや出会いを取り入れつつ「節」の視点で、自分にとって重要な基準を明確に定める。この二つの視点が揃ったとき、人は迷いのなかにあっても、ぶれない選択ができるようになります。

また別の事例では、ある男性が、キャリアチェンジを検討していました。現在の職場ではスキルアップの余地が少なく、評価制度にも納得感がなかったため、転職エージェントに登録しつつも、いま一つ踏み出せずにいました。そんなとき彼が行ったのは、今の会社で“これ以上学べることがあるのか”を明確に洗い出す作業でした。半年間で何が吸収できるか? それを考え「この半年で得られるものが明確になったら、それを最後に次のステージに進もう」と、学びと期間に“節度”を設けたのです。

このように、キャリアの分岐点に立ったときに重要なのは「全部を満たす完璧な選択肢を探すこと」ではありません。むしろ「今の自分に必要なものは何か」を「頤」の視点で明らかにし「その実現のために、どこに線を引くか」という「節」の視点で計画を立てることが、現実的な第一歩になるのです。

独立を志す場合にも、この卦の示す態度はとても役立ちます。自由には憧れるけれど、実際には「自由=すべて自分で制御しなければならない状態」でもあります。時間管理、モチベーションの維持、収支のバランス、情報の取捨選択、関係性の調整――すべてにおいて、制限やルールを自ら設けられる“セルフマネジメント力”が必要不可欠です。ここで「節」の智慧が鍵を握ります。たとえば「午前中はアウトプットに集中し、午後はインプットと顧客対応に時間を割く」といった時間の区切り「SNSのチェックは1日30分まで」といったデジタルリテラシーのルール。これらは外的な制約ではなく、自分を守るための意志ある境界線です。

さらに言えば、キャリアアップには“過剰な欲”を制する視点も大切です。収入、肩書き、影響力…上を目指すあまり、自分を消耗してしまっては本末転倒。だからこそ「節」は「これはやりすぎだ」、「これは今の自分には必要ない」と見極め、進むべき方向を絞るためのブレーキ役となってくれます。

まとめると「頤の節に之く」は、キャリアにおいて“戦略的選択と制限”の重要性を教えてくれます。情報もチャンスもあふれる時代に、何を取り入れ、何を切り捨てるか。その選択眼こそが、未来を形作るのです。自分にとって必要な学び・経験・出会いを選び取り、同時に、やらないこと・離れることにも明確な線を引いていく――このバランスを持つ人が、キャリアの岐路においても自分らしい道を歩むことができるのです。

恋愛・パートナーシップ

「頤の節に之く」は、恋愛やパートナーシップの在り方についても深い洞察を与えてくれます。この卦が示すのは「与えること」と「与えすぎないこと」、「受け取ること」と「受け取りすぎないこと」。つまり、愛情と欲望、距離感と誠意のあいだにある“健やかな線引き”をいかに行うか――そのバランス感覚こそが、長く信頼できる関係を築く土台になるという教えです。

たとえば、ある女性が数年間付き合っていた恋人との関係で悩んでいました。相手は優しく、一緒にいると居心地がよい。しかし彼女は次第に「このまま時間だけが過ぎていってもいいのだろうか」、「私はもっと深い関係性を望んでいるのに」と、自分の中に満たされない感情があることに気づいたのです。けれども「言えばわがままに思われるのではないか」、「相手のペースに合わせた方がうまくいくかもしれない」と、自分の本音を抑えてしまっていました。

このような状態は「頤」の「摂取」の側面から見ると“相手に合わせすぎている=自分の必要な愛情や言葉を十分に受け取れていない状態」です。さらに「節」の視点からは「そもそもどんな関係性を築きたいのか」という、自分なりの“ライン”が曖昧になっていたと言えるでしょう。

ある日、彼女は一念発起して、パートナーにこう伝えました。「私はこの関係をもっと深めていきたい。でも、今のままだと自分の気持ちを大切にできていないように感じてしまう。これからのこと、一度きちんと話し合いたい」この“対話のきっかけ”こそが「節」を明確にする行動でした。そしてそれを実行するには、自分が何を求めているかを内省し「頤」の観点から自分にとって必要な愛の栄養を見極めるプロセスが欠かせなかったのです。

恋愛やパートナーシップの難しさは「相手を思いやること」と「自分を守ること」が、ときに矛盾するように見える点にあります。しかし、「頤の節に之く」は、両立する道があることを教えてくれます。相手の気持ちに寄り添いながらも、自分の気持ちも軽んじない。“相手の喜ぶこと”だけに集中せず、“自分の心が本当に満たされているか”を大切にする。そのためには、内側にある本音に耳を澄ませ、率直に伝える勇気と、自分を律する節度が必要です。

また、この卦は「過剰な理想」や「無制限な期待」にも注意を促しています。恋愛初期にありがちな「もっと連絡してくれるはず」、「将来はこうなるはず」といった想像に頼りすぎる関係性は、感情の暴走を招きがちです。「節」の視点を取り入れるなら、たとえば「一日1回は感謝の気持ちを伝える」、「不安を感じたら、24時間おいてから伝える」といった、自分自身の感情を整えるルールを設けることで、相手を責めず、自分の気持ちも保てるバランスが生まれます。

さらに「頤」の視点からは「どんな言葉を交わし、どんな時間を共有するか」も重要です。互いにとって心の栄養になるような会話――たとえば将来の夢、価値観、日々の小さな感動――そうしたインプットを大切にできる関係は、長く信頼を育んでいきます。逆に、SNSばかり見て会話がすれ違う、義務的なデートを続けるなど“心が満たされない行動の積み重ね”は、やがて絆を削る原因にもなります。

「頤の節に之く」は、恋愛における「セルフマネジメントの重要性」を教えてくれます。好きという気持ちがあっても、それに任せきりでは関係性は崩れやすくなります。だからこそ、“与える愛”にも“受け取る愛”にも節度が必要であり、それを支えるのが「自分自身の基準」と「感情を扱う力」です。たとえば、あるパートナーとの関係がうまくいっていた女性は「相手にあわせすぎて、自分が後回しになる癖がある」と気づいたとき、日記に「1週間に1回は自分の気持ちを正直に伝える」と書きました。その小さな約束が、彼女の自己肯定感を育て、関係の質を深める一歩となったのです。

恋愛や夫婦関係は、情熱や感性だけでなく、戦略と自己理解にも支えられています。「頤の節に之く」は、感情に流されすぎず、関係性のなかに明確な軸と境界を持つことの大切さを伝えてくれます。それは決して冷たさや距離を生むのではなく、“本当の親密さ”を築くための知恵。自分を大切にしながら、相手と向き合うこと――そのバランスの中に、幸せなパートナーシップの鍵があるのです。

資産形成・投資戦略

「お金との付き合い方」には、人の価値観や習慣、欲望や恐れといった、非常に深い心理が現れます。そしてそれは、一見仕事とは関係ないようでいて、人生の安定や意思決定、ライフスタイル全般に大きな影響を与えています。

「頤の節に之く」は、資産形成や投資における重要な教訓――すなわち「何にエネルギーや資金を投じるか」、「どこに線を引いて制限をかけるか」という“経済的なセルフマネジメント”の智慧を示しています。ここで重要なのは「欲を抑えること」ではありません。むしろ“欲を上手に扱うこと”こそが本質なのです。

たとえば、ある女性は30代後半で「これからの人生に備えて、資産形成を本格的に始めたい」と思い立ちました。周囲に相談してみると、NISAやiDeCo、暗号資産、不動産投資、個別株と、あらゆる情報が飛び交ってきます。「これも良さそう」、「あれも気になる」――情報の洪水に飲まれそうになりながら、結局数ヶ月、何も行動できずにいました。

このとき、彼女が必要としていたのは「頤」の視点と「節」の意志です。「頤」は「何を口に入れるか=何の情報を取り入れ、信じ、行動の基盤にするか」という問いを私たちに投げかけます。信頼できる情報源はどこか? 自分の目標に合う投資方法は何か? 将来の暮らしにとって必要な知識と、今は無視してよいノイズとを、きちんと分けるフィルターが求められるのです。

そして「節」は、その取捨選択を支える「ルールを設ける力」です。たとえば「投資額は毎月収入の20%まで」、「リスク資産は資産全体の30%以内」、「情報収集は週末の1時間に限定する」など、自分なりの“お金の扱い方におけるマイルール”を定めること。こうすることで、誘惑や焦りに振り回されず、長期的な視点でコツコツと資産を積み上げていくことができます。

資産形成の世界は、つねに“欲”と“恐怖”が交錯しています。「もっと増やしたい」という気持ちと「損したくない」という不安。SNSでは、他人の成功体験が目立ち、自分は何かを逃しているような焦燥感を抱きがちです。しかしここでも「頤の節に之く」の視点が効いてきます。他人の成功は“その人の事情と選択”に基づいた結果です。「頤」を意識するなら「自分の人生に合う資産戦略とは何か?」を軸にすること。「節」を持つなら「短期の上げ下げに一喜一憂せず、自分のタイムラインで判断する」こと。このように、自分の“器”に合わせた投資姿勢を築くことが、安定と成長の土台になります。

また、資産形成は“増やす”ことばかりに目が行きがちですが、実は“減らさない”、“守る”という観点も非常に重要です。日々の支出において「これは本当に自分にとって必要な買い物か?」、「このサブスク、本当に価値を感じているか?」といった視点を持つこと。これも「頤」の「取り入れるものへの意識」と「節」の「線を引く力」の融合です。

たとえば、毎月の生活費を見直して「週2回の外食は週1回に」、「スマホ料金プランを見直して不要なオプションをカット」など、小さな「節」を設けることで、年単位で見れば大きな“守り”ができるようになります。その結果、無理なく投資に回せるお金が生まれ、未来への安心感が育っていくのです。

さらに“自己投資”にもこの卦の智慧は応用できます。たとえば、ある男性は「年収を上げたい」と思って、資格講座やビジネス書に手を出しましたが、3ヶ月で3万円以上を費やしただけで、何も身になっていないことに気づきました。このとき、彼は「頤」の「必要な栄養を見極める目」を持てていなかったのです。そして「節」の「学びに優先順位をつける習慣」も欠けていました。

その後、彼は「今の仕事に直結する分野だけに集中する」、「学びの投資は月1万円まで」、「成果が出るまでは他に手を出さない」という3つのルールを自分に課しました。半年後、彼は昇進とともに給与アップを果たし、自己投資のリターンを明確に実感できたのです。

このように「頤の節に之く」は、資産形成のすべての側面――情報収集、支出管理、投資判断、自己投資――において、冷静さと規律をもたらします。資産形成とは、単なるお金のテクニックではなく「自分との関係性を整えること」でもあるのです。

欲望や恐れに飲み込まれず、自分にとって本当に必要なものを選び取り、自らに課す“賢い制限”を持つこと――

それが、この卦が示す「経済的な安定と自由」を得るための道筋です。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

現代のビジネスパーソン、とくに女性たちの多くが直面しているのが「頑張りすぎてしまう自分」との付き合い方です。家庭、仕事、人間関係、自分磨き…。やりたいこと、やるべきこと、期待されることが常に重なり合うなかで「すべてをうまくこなそうとする」完璧主義に陥り、気づけば心と体がすり減っている――そんな状況に身に覚えのある人は多いのではないでしょうか。

そんなときこそ「頤の節に之く」の教えが、あなたを守ってくれる道しるべになります。この卦が教えてくれるのは「無限に取り入れるのではなく、選び取ること」、「やることを増やすのではなく、やらないことを決めること」です。つまり、自分の心と体を支える“栄養(「頤」)”を見極め、疲弊させる“過剰な責任感や刺激”には“線(「節」)”を引くこと。それが、持続可能な働き方と生き方の鍵になるというメッセージです。

ある女性の例をご紹介しましょう。彼女は大手企業のマーケティング部門で働きながら、2人の子どもを育て、週末は副業としてライティングの仕事もこなしていました。周囲からは「できる女性」と評され、本人も「誰にも迷惑をかけたくない」、「期待に応えたい」と懸命に努力していましたが、ある日突然、体調を崩して倒れてしまいます。医師からは「ストレス性の疲労と栄養不足」と言われ、彼女は初めて「私は自分自身のメンテナンスを、まったくしてこなかったんだ」と気づいたのです。このとき、彼女が最初に見直したのは“食事”でした。忙しいからとコンビニ食やスナック菓子で済ませていた習慣を見直し「温かいご飯を一日一食だけでも自分のために用意する」というルールを決めたのです。この小さな「節」を設けたことで、次第に睡眠の質が向上し、心に余裕が生まれ、家族との会話も増えていきました。

この事例にあるように「頤」はまず“口にするもの=栄養”からスタートしますが、それは物理的な食事にとどまりません。日常生活における“情報”、“言葉”、“人間関係”、“時間の使い方”――すべてが“心と体の栄養”になりうるものです。そして「節」はその摂取に対するコントロールの智慧。つまり「今の自分に必要なものは何か?」、「何を取り入れ、何を遠ざけるべきか?」という問いかけを日々意識することが、ワークライフバランスを整える第一歩になるのです。

たとえば「夜9時以降は仕事をしない」、「週に1日はスマホを使わず自然の中で過ごす」、「週に一度は“何もしない時間”を30分作る」――こうした“小さな節”を自分に課すことで、心と体のリズムが整っていきます。これは単なる“休息”というより、“自分のキャパシティを意識的に守る”という自己信頼の行為です。

また、精神的な疲労を溜め込まないためには、“頤”の観点から、どんな言葉を自分にかけるかも大切です。「もっと頑張らなきゃ」、「周りはもっとできている」といった言葉は、知らず知らずのうちに自己否定を強化し、心を締めつけていきます。その代わりに「今日はこれで十分」、「よくここまでやったね」、「無理しなくて大丈夫」という、自分への“優しい言葉”を日常的にインプットしていく。これも立派な“栄養”であり、メンタルマネジメントの一部です。

一方で「節」の智慧を活かすには「感情に流されすぎない」ことも重要です。嫌な出来事があったとき、怒りや不安をそのまま爆発させるのではなく「今はその気持ちに名前をつけて静かに見つめる」、「即時反応を避けて、ひと晩置く」など、自分の感情との距離を取るための“感情の節度”が、心を守ってくれます。

ある40代の男性管理職は、部下とのコミュニケーションでつい感情的になってしまう自分に悩んでいました。そこで始めたのが「感情日記」。一日の終わりに、その日感じたこと、言えなかったこと、引っかかった出来事を数行書き出すだけの習慣です。1ヶ月も経たないうちに、彼は「自分の感情がだんだん言葉にできるようになった」と実感するようになり、同時に部下との関係性も穏やかに改善していったと言います。

このように「頤の節に之く」は、決して特別なテクニックではありません。それは「日々の暮らしのなかで、自分にとって必要なものを見極めること」、そして「自分の限界や境界を、愛と知恵をもって守ること」。それが、長く健やかに働き、愛し、成長し続けるための“自分のリズム”を取り戻す道なのです。

あなたの生活の中に、“余白”はありますか?その余白をつくることが、まさに「節」であり、そこに心と体の回復が宿ります。そしてその余白を満たすために「頤」の視点で、あたたかくて優しいもの――丁寧なご飯、やさしい言葉、ほっとできる空間――を取り入れていく。このバランスが整ったとき、あなたのワークライフは「消耗」ではなく「充実」へと変わっていくのです。

象意と本質的なメッセージ

「頤の節に之く」は、古代の易経の中でも、極めて“生活的”かつ“戦略的”な卦の組み合わせです。「頤」は、口を通して養う、という意味を持ち、単に「食べること」だけでなく「生きるために必要なものを取り入れる」という生存の根幹を表します。一方「節」は、竹の節目のように「区切り」や「限界」、「制約」を意味し、物事のバランスや秩序を示します。

この二つが合わさった卦が語るのは「選び取り、整えることによって、本当の力が育つ」という本質的な知恵です。現代を生きるビジネスパーソンにとって、この象意は非常に現実的な価値を持ちます。

多くの人が、努力や成長、自己投資を「足し算」で考えます。「もっと学ばなきゃ」、「もっと関係性を築かなきゃ」、「もっと成果を出さなきゃ」と、自分に何かを追加し続けようとする傾向があります。しかし、それは時として過剰な負荷や、自分を見失う原因にもなり得ます。

この卦は、そんな現代の“足し算的思考”にブレーキをかけ「引き算の美学」、「整えることで最大化する力」を思い出させてくれます。たとえば、無計画に情報を摂取するのではなく、自分にとって意味のある情報だけを選び取る。食事、言葉、人間関係、スケジュール――あらゆる「摂取」と「制限」を意識的に行うことで、自分の時間とエネルギーを、本当に価値あるものに注げるようになる。

「頤」が教えるのは「外からの影響によって自分が形づくられる」という事実です。つまり、私たちは日々、食べるもの・読むもの・聞くもの・話す相手によって、静かに人生の輪郭を決めているのです。そして「節」が促すのは「だからこそ、自分を守る境界線が必要だ」ということ。節度ある選択こそが、自由を支えます。

この卦の本質的なメッセージは「本当に自分を生かすのは“すべてを取り込む力”ではなく“必要なものだけを選び、他を断つ力”である」ということに尽きます。

言い換えれば“欲望の賢いマネジメント”と“成長のための制限設計”を意識することが、人生の質を高めるカギだということ。それは、キャリアにおいても、恋愛においても、資産においても、心身の健康においても、すべての分野に通じる普遍的な智慧なのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 「今週、取り入れるべき情報」を3つだけ書き出す

情報過多に陥りやすい現代では、意識的な選択が必須です。仕事や人生において本当に必要な情報だけを取り入れる練習を始めましょう。 - 「やらないことリスト」を1つ作る

ToDoリストではなく「Not To Doリスト」を作ることで、自分を守る“節”の力が育ちます。たとえば「夜10時以降はメールを見ない」など、明確に線を引いてください。 - 一日一回、自分のために温かい食事を摂る

「頤」の最も基本的な実践。食事を「心と体への投資」と捉え、丁寧に向き合う時間を1日1回確保してみましょう。 - 「感情に反応する前に一呼吸」を実行する

怒り・不安・焦りを感じたとき、即反応せずに5秒だけ間を置く。この「小さな『節』」が、感情の暴走を防ぎ、対人関係の質を高めます。 - 「今の自分に必要な“栄養”は何か?」と問いかける

知識・休息・対話・運動・孤独――人によって必要な栄養は異なります。自分に今、何が必要かを問い、意識的に摂取していく習慣を持ちましょう。

まとめ

「頤の節に之く」は、現代のビジネスパーソン、とくに多様な役割を担う女性たちにとって、非常にリアルで実践的なメッセージを内包しています。情報も選択肢も、誘惑も責任も増え続ける時代。そんな中で自分らしく生きるためには「摂る力」と「引く力」の両方をバランスよく育てる必要があります。キャリアでは、機会を見極めて必要な一歩を選ぶ視点を。恋愛では、自分も相手も大切にする節度を。資産形成では、欲望に飲まれない戦略性を。メンタルでは、心の内側に余白を作る習慣を。

この卦は、すべての分野で「自分を支える智慧」を与えてくれる、まさに“生き方の設計書”ともいえる存在です。だからこそ、今日から少しずつで構いません。“摂る”ものを選び“線”を引く勇気を持つこと。それが、未来の自分を守り、育て、整えていく最初の一歩となるのです。

あなたの人生に、今ほんとうに必要な“栄養”は何でしょうか?そして、どんな「節」を自分に課せば、もっと心地よく、力強く生きられるでしょうか?その問いを持ち、今日を歩み始めてください。易経は、日々の選択の中に生きています。