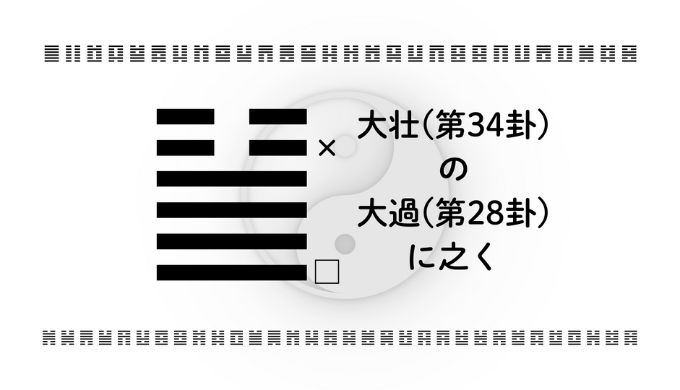

「大壮(だいそう)の大過(たいか)に之く」が示す現代の知恵

「大壮」は大きな力を得て勢いが増している状態を示し、一方「大過」はその力が過剰となり、重圧に耐える大きな梁のようにバランスを崩しやすい状況を表しています。この両者が組み合わさるときに浮かび上がるのは「強さをどう使うか」、「重責をどう乗り越えるか」というテーマです。

現代のビジネスパーソンにとって、これは非常に身近な課題でしょう。リーダーに抜擢され、チームや組織を背負う立場になると、力を存分に発揮できる反面、過度な責任やプレッシャーがのしかかります。強さをただ押し出すだけではなく、力を制御し、適切なタイミングで使うことが求められます。恋愛やパートナーシップにおいても、同じことが言えます。自分の想いを強く押し出しすぎると、相手に重荷を与えてしまうことがあります。大切なのは、自分の気持ちを誠実に伝えつつ、相手の立場を尊重し、調和を図る姿勢です。投資や資産形成の観点では、大きなリスクを取って一時的に利益を得ることは可能ですが、それを続ければ必ず歪みが生まれます。この卦は、過剰な挑戦や無理な拡大に警鐘を鳴らし、持続可能な成長を意識するよう促しています。

つまり「大壮の大過に之く」は、力やチャンスを得たときこそ謙虚さと柔軟さを忘れず、自分や環境を壊さないバランス感覚を持ちなさい、という知恵を現代人に伝えているのです。

キーワード解説

制御 ― 力を正しく扱うことが最大の強さ

大きな力を手にしたとき、その力を無制限に使うのではなく、必要な場面で適切に発揮することが真の強さです。ビジネスでは、権限を得ても独断で進めるのではなく、周囲の声を聞きつつ判断することで成果が最大化されます。恋愛でも、自分の気持ちを押し付けるのではなく、相手を尊重する制御が関係を育てます。資産形成においても、大胆さと冷静な制御のバランスが成功の鍵を握ります。

重責 ― 背負うことで成長する試練

「大過」が示すように、重い責任を担うことは大きなプレッシャーです。しかし、それは潰れるためではなく成長するための試練でもあります。責任を避けては経験値も増えず、リーダーとしての器も広がりません。むしろその重責をどう受け止め、どのように分担し、仲間と共に超えていくかが人を成長させるのです。

持続 ― 無理をせず長期で成果を築く

強さや勢いは瞬発力に優れていますが、それを持続させるには工夫が必要です。体力に頼るだけでは続かず、仕組みや人間関係の整備が欠かせません。仕事では無理な拡大よりも、長期的な戦略と安定した実行力が求められます。資産形成においても、一攫千金よりも堅実な積み重ねが本当の豊かさを生み出します。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「大壮の大過に之く」は、力を得た瞬間ほど“扱い方”が重要になることを教えてくれます。勢いがあるとき、人はよく「もっと速く」、「もっと大きく」とアクセルを踏みがちです。しかし梁(はり)が荷重に耐え切れなくなるように、強さを無制御に押し出すほど、組織は軋み、人間関係はきしみ、意思決定は視野狭窄に陥りやすくなります。だからこそリーダーは、力の“量”ではなく“配分とタイミング”で勝負する——これがこの卦が示すリーダーシップの中核です。

ある女性プロダクトマネージャーの事例を想像してください。新製品の立ち上げで、彼女は権限を与えられ、リソースも潤沢。最初の四半期は、彼女の判断の速さと推進力で市場投入まで一気に進みました。ただ、その裏で、品質保証チームはテスト計画の見直しを訴え、CSチームは受け皿の不足を懸念していました。耳に入っていたものの、彼女は「今はスピード最優先」と判断し、予定通りローンチ。結果、初速は出たものの、バグ対応で開発は疲弊し、CSにはクレームが積み上がり、次のイテレーションに必要な筋肉(信頼・余力・集中力)が失われてしまったのです。これは「大壮」が「大過」に転じた典型例。強さそのものが悪いのではなく、強さの使い方が持続可能性を損なったと言えます。

ここからの学びは明確です。リーダーに必要なのは、意志の強さと同じ量の「制御」と「反省の仕組み」です。彼女は次の四半期、三つの約束をチームと交わしました。第一に、意思決定のスピードを“段階制御”すること。未知が多い初期は「探索スピード」を重視し素早く小さく試すが、顧客接点や品質に関わる領域ではゲート(再確認の関所)を設け、関係者レビューを必須化する。第二に、意思決定ログを残すこと。誰が、いつ、何を根拠に、どの代替案と比較して決めたのかを一枚のドキュメントで可視化し、後から検証できるようにする。第三に、権限を“点”ではなく“面”に分散させること。たとえば価格改定はプロダクト・CS・ファイナンスの代表による小さな委員会で48時間以内に決定し、単独のヒーロー判断をやめる。こうして強さを「仕組みで運ぶ」状態に変えたのです。

この“仕組み化”は、メンバーの主体性を引き出します。強いリーダーの下でありがちな“依存”を避け、各自が自分の判断基準を持てるようになるからです。彼女はさらに、意思決定を「仮説→実験→学習→拡張」というループに落とし込みました。仮説の段階では、成功条件と中止条件(キルスイッチ)をセットで定義し、実験では影響範囲を限定、学習では意思決定ログを振り返り、拡張の際には“歪み”が出ていないかをCS・QA・セールスの現場感で点検する。これにより、スピードと安全が両立し、組織に“健全な加速”が生まれます。

リーダーの言葉が人を動かすのは事実ですが、言葉以上に“時間配分”がカルチャーを決めます。毎週の定例では、彼女は10分だけ「レッドチームの時間」を設け、あえて反対意見を募るようにしました。これにより、強い合意の陰に潜むリスクが早期に浮上します。また、四半期ごとのOKRレビューでは、成果(アウトカム)だけでなく、意思決定のプロセス自体を評価項目に含め「適切なブレーキを踏めたか」、「反証可能性をチェックしたか」も称賛の対象にしました。結果として、メンバーは“速さ”だけでなく“賢さ”で評価される実感を持ち、心理的安全性の上に挑戦が積み上がる土壌が育ちます。

「大過」は、重責を独りで背負い込む危うさも示します。彼女はローンチ後のトラブル対応で、睡眠時間を削り、決裁も自分に集中させていました。これが長期的な判断力を鈍らせていたと気づき、意思決定の“体力設計”を見直します。意思決定者をローテーションし、緊急時の代行ルールを明文化、そして自分自身にも“ノンミーティングブロック”を週に一度入れる。休むことは弱さではなく、意思決定の質を守る“投資”だと再定義したのです。過剰な負荷を解くことは、組織の弾力性を取り戻す最短路でもあります。

また、リーダーは“物語の編集者”でもあります。強さをただ誇示するのではなく、弱さや失敗を語ることで、挑戦に伴う痛みをチームの共有資産に変えられます。彼女はバグ大量発生の経験を、社内勉強会で赤裸々に共有しました。どの仮説が外れ、どのシグナルを見落とし、どんな言い訳をしてしまったのか。その一つひとつを「次はこうする」に翻訳し、チェックリストに落とし込み、採用オンボーディングにも組み込みました。失敗は消すのではなく“再発防止という成功”に転換する。ここに、強さの持続性が生まれます。

ステークホルダーとの関係でも、強さの押し出しは逆効果になることがあります。上層部に対しては、野心的なロードマップだけでなく、撤退基準や段階的な投資計画をセットで提示し“期待値の過剰”を防ぐ。顧客に対しては、できること・まだできないことを透明に伝え、ロードマップの一部を公開して信頼を積む。パートナー企業には、役割と責任(R&R)を早期にすり合わせ、共同で評価するKPIを一つに絞って握る。こうした“期待の設計”が、後々の軋みを最小化します。

そして、人を惹きつけるリーダーシップのエッセンスは、結局「自分の強さを、他者が使える形に翻訳する」ことです。強い熱量を、明快な優先順位・判断の拠り所・安全な実験場・学習の言語化に変える。すると、チームの至る所で意思決定が自走化し、リーダーの不在時でも健全な選択が行われます。強さが“属人的な才能”から“組織の能力”へと昇華する瞬間です。

「大壮の大過に之く」は、勇ましさを止める教えではありません。むしろ、勇ましさを“続くかたち”に変える教えです。アクセルだけでなくブレーキとハンドルを同じくらい大切にする。勢いを、節度・学習・分担・休息という四つの支柱で支える。その結果として、あなたの強さは長く、広く、人を守りながら前に進める力に変わっていきます。これが、現代のビジネス現場で機能する「大壮の大過に之く」型リーダーシップです。

キャリアアップ・転職・独立

「大壮の大過に之く」がキャリアに示す最大のメッセージは「力を得たときこそ無理な拡張に注意せよ」ということです。昇進や転職、独立のように人生の分岐点を迎えると、人はつい勢いに任せて決断を下しがちです。チャンスが巡ってきた瞬間の高揚感は強烈で「今しかない」という気持ちが理性を追い越すことも少なくありません。しかし、この卦は「勢いの裏には重責が伴う」という現実を冷静に突きつけてきます。

たとえば、ある会社員が長年の努力の末に課長職に昇進したとします。彼女は責任範囲が広がったことに意欲を燃やし、次は部長、その先には役員というキャリアパスが開けることに胸を躍らせています。しかし、昇進直後は新しい環境に慣れるだけで精一杯。マネジメント経験の浅い状態で「さらに上へ」と焦ると、部下の育成や業務の最適化を疎かにし、成果は一時的に伸びても次第に周囲の信頼を失う危険があります。これが「大壮」が「大過」に転じる瞬間です。

一方で、この卦は「だから挑戦を控えろ」と言っているわけではありません。むしろ、力を得た今だからこそ新たなチャレンジをしてよい。ただし、その挑戦は「持続可能か」、「周囲を巻き込めるか」という観点で検討する必要があります。たとえば転職活動なら、給与や肩書だけでなく、自分の強みを活かせる環境か、ライフスタイルや価値観と合致しているかを基準にすること。独立するなら、事業アイデアが社会のニーズに合っているか、最低2〜3年は継続できる資金計画があるかを冷静に見極めることです。

ここで大切なのは「リスクを可視化し、受け止められるサイズに分解する」姿勢です。たとえば独立を考える場合、いきなり本業を辞めて全てを賭けるのではなく、副業や週末起業から小さく試す。そこで得られる収益や顧客の反応を検証し、確信を得てからフルタイムに移行する。このステップを踏めば、勢いだけで無理をする「大過」の危うさを避けながら、実力を本物に育てられます。

また、キャリアアップを目指す際には「強さの独占」を避けることが肝心です。力を持つと人はつい「自分がやった方が早い」と考えがちですが、それでは周囲が育たず、自分の負担が増えて潰れてしまいます。むしろ、部下や同僚にチャンスを与え、成長の場をシェアすることで、組織全体の基盤が強固になります。リーダーとしての評価は「自分の成果」ではなく「人を育てた数」で決まるもの。「大壮」の力を共有することが、長期的なキャリアの安定に繋がるのです。

ある女性は10年間勤めた会社を辞め、フリーランスのデザイナーとして独立しました。最初の半年は順調で、仕事も引き合いが絶えず収入も倍増しました。しかし「もっと稼げる」、「もっと広げられる」と思った彼女は、一人で請け負える以上の案件を抱え込み、ほとんど睡眠もとらずに働き続けました。結果、体調を崩し、納期を守れず顧客の信頼を失ってしまいます。これが「力を持ちながら制御できなかった」典型です。

その後、彼女は学びを得て戦略を変えます。仕事を厳選し、パートナーを育て、分業体制を構築する。新規案件は「受けるかどうか」を利益率と負荷の両方で判断し、自分が得意な領域だけに集中する。無理をせず持続的に成果を出せるスタイルを築いたことで、顧客の信頼は戻り、仕事の質も高まりました。まさに「大壮」を制御して「大過」を避けたキャリア形成です。

現代におけるキャリアの選択肢は、かつてないほど多様化しています。昇進、転職、副業、独立、起業、あるいは一時的なキャリアチェンジ。それらはすべて「大壮」のエネルギーを活かすチャンスであると同時に「大過」に陥るリスクも孕んでいます。だからこそ必要なのは「この挑戦は自分だけでなく周囲にとっても意味があるか」、「この道を続けるための仕組みを整えているか」という視点です。

結局のところ、この卦が伝えるキャリアの本質は「強さは持続してこそ意味がある」という一点に尽きます。瞬間的な成功ではなく、5年後、10年後にも輝き続ける自分であるために、勢いを適切にコントロールし、挑戦と休養、拡大と内省のリズムをつけること。そうすることで「大壮」の力は「大過」に崩れず、長く豊かなキャリアを支える柱となるのです。

恋愛・パートナーシップ

「大壮の大過に之く」が恋愛やパートナーシップに投げかけるメッセージは「強さを押し付けず、調和を育む」ということです。恋愛は本来、エネルギーの交流です。出会いの初期には勢いが大切ですが、その勢いをコントロールできなければ、相手を圧倒し、関係を短命に終わらせてしまいます。この卦は「想いの強さ」と「関係を持続させるための柔軟さ」のバランスを取ることの重要性を教えてくれるのです。

たとえば、ある女性が恋愛の始まりで強い情熱を感じ、相手に対して一気に気持ちを伝えたり、会う時間を増やしたり、未来の計画を語ったりすることがあります。もちろん誠実さは美徳ですが、相手の準備が整っていない段階で強く押し出すと、それは「大壮」が「大過」に転じる瞬間になります。相手にとっては重さとなり「この人と一緒にいるのは負担だ」と感じられてしまうのです。勢いを抑えることは決して情熱を冷ますことではなく、関係を育てるために必要な呼吸の間合いです。

逆に、勢いを持ちながらも相手のペースを尊重し、関係を「共に歩むもの」として育てていくと、この卦の力は良い方向に働きます。強さを「押す力」ではなく「守る力」「支える力」に変換できれば、信頼関係はより深まり、安心感を与えることができます。恋愛において相手が求めているのは「自分を受け止めてくれる存在」であり、そのためには一方的な強さではなく、相手を包み込む余白を持つことが不可欠なのです。

結婚や長期的なパートナーシップにおいても、この卦の教えは役立ちます。結婚生活では、家計や家事、育児、将来設計といった多くの「重責」を分担しなければなりません。ここでよくあるのが「自分がすべて背負うべきだ」という過剰な責任感です。ある男性は「家族を守るために」と収入のすべてを担おうとしましたが、その負担で心身を壊し、かえって家族に迷惑をかけてしまいました。これは「大過」の典型例です。

一方で、パートナーと「役割をどう分け、どう支え合うか」を話し合い、重荷をシェアする関係を築けた夫婦は、困難に直面しても柔軟に対応できます。お互いの強さと弱さを認め合い、必要に応じてバトンを渡す。ときには「自分は今余裕がないからお願い」と素直に頼る。そのような関係こそが「大壮」を健全に活かす愛の形です。

恋愛の駆け引きの場面でも「大過」に陥らない工夫が求められます。強く好意を示すことは大切ですが「常に連絡したい」、「常に一緒にいたい」という気持ちをそのままぶつけると、相手に束縛感を与えてしまいます。逆に、まったく気持ちを表さないのも距離を生みます。ここで大切なのは「適度な余白」と「信号の出し方」です。たとえば、週に数回のメッセージに加え、相手の状況を気遣う一言を添える。直接会えないときでも「あなたのことを大切に思っている」というシグナルを軽やかに伝える。強さを押し付けるのではなく、安心感を届けることが、持続可能な関係を築く鍵となります。

また、恋愛における「強さの見せ方」も重要です。自己主張をしすぎると衝突が絶えませんが、自己主張をまったくしないと自分が消耗してしまいます。「大壮の大過に之く」は、このバランスの取り方を考えるよう促しています。ある女性は恋人に遠慮して自分の希望を言えず、相手の意見に合わせ続けていました。しかし心の奥では不満が募り、ある日突然爆発。関係は修復困難になってしまいました。ここで必要だったのは、自分の想いをタイミングよく小出しにすること。強さを抑えるのではなく「調整する」ことが関係を長続きさせる秘訣です。

ビジネスにおけるパートナーシップにも、この卦のメッセージはそのまま通じます。共同経営やプロジェクトの協業では、それぞれが持つ「強み」がぶつかり合うことがあります。勢いのある側が主導権を握りすぎると、もう一方は疲弊し、関係は短命に終わります。しかし「この役割はあなたに任せる」、「ここは私が責任を持つ」とバランスをとれば、互いの強さは補完し合い、相乗効果を生みます。強さを共有する姿勢が、長期的な信頼を築くのです。

結局のところ「大壮の大過に之く」が恋愛やパートナーシップに示すのは「力は一方的に使うものではなく、共に生きるために調整するもの」ということです。自分の想いを強く持つのは素晴らしいことですが、それを相手に押し付けるのではなく、相手の立場を理解しながら表現する。その柔らかな強さが、恋愛を深め、パートナーシップを持続させる最良の方法なのです。

資産形成・投資戦略

「大壮の大過に之く」が資産形成や投資に示す智慧は「勢いに任せた拡大ではなく、持続可能な成長を選び取る」という一点に集約されます。投資の世界では、短期間で大きな成果を追い求める誘惑が常に存在します。株価の急上昇に飛びついたり、流行の金融商品に資金を集中させたりする行動は、一時的には「大壮」のエネルギーに乗っているように感じられるかもしれません。しかし、過剰なリスクを背負うことで「大過」の歪みを生み、結果的に資産全体を揺るがす危険があります。

この卦は、資産形成を考えるときに「強さの持続性」と「重荷を分散させる設計」の両方を意識することを教えてくれます。たとえば、長期の積立投資。インデックスファンドやETFへの定期的な積立は、瞬発的な利益は派手でなくとも、時間の力を味方につけて資産を増やしていきます。これは「大壮」の力を制御し「大過」に至らない形で発揮する典型です。逆に、一時的なレバレッジ投資で成果を上げても、それを繰り返せば必ずどこかで反動が訪れます。

ある女性投資家のケースを考えてみましょう。彼女は30代前半、順調にキャリアを積み、年収も安定。余剰資金を使って投資を始めました。最初はインデックス投資を中心に堅実に積み立てていましたが、SNSや周囲の友人の影響で仮想通貨や新興株に挑戦し、短期で大きな利益を得ました。成功体験は強烈で、さらにリスクをとるようになり、気づけば投資資産の大半をボラティリティの高い銘柄に集中。結果、市場の急落で資産の半分を失ってしまいました。これは「大壮」が「大過」に転じ、制御不能に陥った典型です。

彼女が立ち直るきっかけになったのは「資産形成の目的を問い直すこと」でした。なぜ投資をするのか?将来の安心のためなのか、それともスリルを味わいたいだけなのか?自分にとっての成功とは「資産を守り、必要なときに使える状態にしておくこと」だと再確認し、それ以降は分散と長期の戦略を軸に戻しました。具体的には、全資産を「生活防衛資金」、「長期積立」、「中期的な運用」、「挑戦枠」の4つに区分。大きな力を得ても、それを一方向に押し出さず、持続可能な枠組みに落とし込んだのです。

ここから学べるのは「資産形成における強さとは、どれだけ増やしたかではなく、どれだけ続けられるか」ということです。市場の変動は誰にも制御できません。コントロールできるのは「リスクの取り方」と「投資行動の習慣」だけです。「大壮」の力は“複利”として時間と組み合わせることで真価を発揮し「大過」の危うさは“集中”や“過信”として現れます。

不動産投資や事業投資にも同じ教訓が当てはまります。レバレッジを効かせて規模を急拡大すれば、確かに収益は一気に膨らみますが、空室や金利上昇といった外部要因で一気に崩れる危険性を孕みます。むしろ、借入の比率を抑え、複数の収益源を確保し、長期的なキャッシュフローを安定させることこそが、人生全体を支える資産形成です。法人を使った節税や資産管理も同じで、短期的な節税効果を狙うのではなく、数十年単位で「家族や次世代にどう資産を引き継ぐか」という視点に立つことが重要になります。

さらに、この卦は「資産形成は一人で背負うものではない」という示唆も与えてくれます。重責を独りで担うと潰れるように、資産形成も独りで完璧にやろうとすれば限界がきます。信頼できるパートナーと相談したり、専門家に助言を仰いだりすることが、むしろ持続可能性を高めます。たとえば夫婦で資産形成を考えるなら、一方が全てを決めるのではなく「生活費」、「教育資金」、「老後資金」をテーマごとに分担して管理する。こうした協力体制は、心理的な安心感をもたらし、長期的な資産戦略をぶれにくくします。

最終的に「大壮の大過に之く」が資産形成に伝えるのは「アクセルとブレーキの両方を持ちなさい」ということです。積極的な投資行動(「大壮」)をとる一方で、常に「どのラインを超えたら退くか」、「どこまでならリスクを許容できるか」を明確にする(「大過」)。そのバランスが整ったとき、資産形成は単なる数字の積み上げではなく、人生全体を支える安定の土台になります。

勢いを賢く抑え、持続可能な仕組みに変えること。それこそが「大壮の大過に之く」が示す投資戦略の核心であり、現代の多様なビジネスパーソンにとって欠かせない実践的知恵なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「大壮の大過に之く」がワークライフバランスやメンタルマネジメントに示す教えは、とてもシンプルでありながら奥深いものです。それは「強さや勢いを持ったときほど、無理をしてはいけない」ということです。私たちは仕事で力を得ると、つい生活の全てをそこに注ぎ込みがちです。昇進したばかりのとき、新規事業を立ち上げたとき、大きな成果を出したいとき——気持ちは前に前にと進みます。しかし、その推進力が強すぎると、プライベートや健康を犠牲にしてしまい、結果的に持続可能性を失うのです。これはまさに「大壮」が「大過」に転じる瞬間です。

たとえば、ある女性管理職の事例を考えてみましょう。彼女は昇進後、組織改革の中心人物となり、会議や決裁が連日続きました。家に帰るのは深夜、休日もメールの確認に追われ、プライベートは後回し。「今が踏ん張りどころだから」と思い込んでいましたが、半年が過ぎる頃、体調を崩し入院する事態に。回復した彼女は、その経験から「自分が倒れたら組織も止まる」という現実を痛感しました。ここで気づいたのは、真のリーダーシップとは「自分を壊さずに周囲を導ける力」であり、そのためには仕事と生活のリズムを調えることが不可欠だということです。

この卦の知恵をワークライフバランスに応用するなら「強さを日常の習慣に組み込む」ことが大切です。具体的には、1日の始まりと終わりに「切り替えの儀式」を持つこと。出勤前に散歩や読書をして心を整える、退勤後はPCを閉じてお気に入りの音楽を聴くなど、小さなスイッチがオン・オフを明確にします。これが勢いの制御であり、心身の過負荷を防ぐ仕組みになります。

また、この卦は「重責を一人で抱え込まないこと」の重要性を強調しています。大きな梁が一人で支えきれないように、プレッシャーも分かち合うべきです。仕事ではタスクをチームに委ねる勇気を持ち、家庭ではパートナーや家族と役割を分担する。メンタルの負担も「一人で頑張らなければ」という思い込みを捨て、信頼できる友人や専門家に相談することが回復への最短ルートになります。「助けを求めることは弱さではなく、持続のための強さ」という発想の転換が、まさにこの卦のメッセージです。

さらに、心の健康を守るためには「余白を意識的に作る」ことが欠かせません。スケジュールを分刻みで詰めるのではなく、意図的に空白の時間を確保する。そこに散歩やストレッチ、短い昼寝などを入れることで、頭と心がリセットされます。特に現代のビジネスパーソンはリモートワークやデジタル機器に囲まれ、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。その中で「ここからは休む時間」と明確に区切ることが、心の安定を保つポイントになります。

フィクション的なエピソードをもう一つ挙げましょう。ある起業家は、事業の成長に夢中になるあまり睡眠を削り、家族との時間を犠牲にしていました。数年後、確かに会社は成長していましたが、家族との関係は冷え切り、本人も慢性的な疲労に苦しんでいました。そこで彼女は「事業も人生の一部にすぎない」と視点を切り替え、働き方を再設計しました。朝の数時間を家族との時間に充て、業務は夜遅くまで引きずらず、週末は完全に仕事から離れるルールを導入。その結果、家庭の絆は戻り、自身の集中力も高まり、会社のパフォーマンスもむしろ上がったのです。これは「大壮」の勢いを無理に拡張せず、バランスを取ったことで長期的に成果を得た好例です。

また、この卦が示すもう一つのポイントは「ストレスの出口を持つこと」です。責任ある立場に立つほど、感情を表に出せず抱え込んでしまう人は多いものです。しかし、感情を抑え込み続けることは、梁が重荷に耐えきれず折れるように、心に大きな亀裂を生みます。ジャーナリング(日記を書く)、運動、趣味の時間など、ストレスを解放するルーティンを持つことは、強さを長持ちさせるための必須条件です。

結局のところ「大壮の大過に之く」がワークライフバランスとメンタルマネジメントに教えているのは「強さを継続可能なリズムに変えなさい」ということです。アクセルを踏み続けるのではなく、ときに休み、委ね、切り替える。これによって、あなたの強さは消耗することなく、長期的に周囲を支える力へと転じます。

象意と本質的なメッセージ

「大壮の大過に之く」が象徴しているのは、力を得たときにこそ現れる「光と影」の二面性です。「大壮」はまさに旺盛なエネルギーを表し、強さや勢いが最高潮に達している状態です。ところが、その力が過度に膨らむと「大過」のように梁が重さに耐えきれなくなる危うさが潜んでいます。つまりこの卦は「強さのピークは同時に崩壊の兆しでもある」という真理を示しています。

ここから導かれるメッセージは、力や勢いを持つこと自体は素晴らしいが、それをどうコントロールし、持続可能な形に変えるかが成功の分かれ道になるということです。現代のビジネスパーソン、とくにリーダーシップを発揮したい人にとって、この視点は極めて実用的です。昇進や大きなチャンスを得たとき、人は「自分ならできる」と思いやすいですが、同時に「過信」という落とし穴に陥るリスクを抱えます。「大過」が示すのは、そのリスクに目を向けよ、という警告でもあるのです。

恋愛や人間関係においても同じ象意が当てはまります。強い想いや献身は関係を育てるエネルギーになりますが、それが過剰になれば相手に重荷を与え、逆に距離を生みます。大切なのは「自分の力を相手が受け取れるサイズに調整すること」です。愛情の表現を相手のペースや状況に合わせることが、長期的に信頼を築くための必須条件です。

資産形成や投資の分野では「拡大」と「崩壊」のバランスを象徴しています。強気の投資は時に成功を呼び込みますが、無理なレバレッジや過剰な集中投資は一気に資産を崩壊させます。ここでのメッセージは「リスクを制御し、分散や持続性を意識すること」です。つまり「大壮」の力を最大化するには「大過」を避ける仕組みが不可欠なのです。

さらに、この卦の核心は「責任の扱い方」にも表れています。梁が重みに耐えるように、人もまた大きな責任を担うときがあります。しかしその責任を独りで背負いすぎれば必ず折れる瞬間が訪れます。真の強さとは、責任を仲間やパートナーと分かち合い、協力しながら進める力です。つまり「大壮」が持つ「強さ」を「共生」に変換できたとき、人は「大過」を超えて持続的な成果を生み出せるのです。

この卦が現代の多様なビジネスパーソンに伝えている本質的なメッセージは「力は持つだけでは足りない。それを制御し、支える仕組みに変えてこそ、本当の成果になる」ということです。勢いがあるときほど、自分を律し、休む、委ねる、分担する。そして力を自分のためだけでなく、仲間や社会に役立つ方向へ流す。そのとき、強さは破壊ではなく創造の原動力となり、人生のあらゆる領域で調和と繁栄をもたらすのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 今日のタスクを「やる・やらない」に仕分ける

勢いに任せて全て抱え込むのは「大過」の始まりです。朝一番にやるべきことと手放すべきことを分け、優先順位を明確にしましょう。小さな仕分けの積み重ねが、自分の強さを長持ちさせます。 - 誰かにひとつお願いをしてみる

責任を一人で抱えると、必ず負荷は限界に達します。今日は同僚や家族に小さなことでも「お願い」してみてください。委ねる経験は、信頼関係を深めると同時に、自分の余裕をつくる第一歩になります。 - 休憩を“予定に組み込む”

休むのは余った時間にするのではなく、予定として確保するのが効果的です。たとえば昼食後の15分をスマホではなく散歩にあてる。意識的な休息は集中力を高め、長期的に成果を安定させます。 - 投資や支出を「3つの箱」で整理する

今日の支出や投資を「守るお金」、「育てるお金」、「楽しむお金」に分けてみましょう。勢いで投じたお金が後悔を生まないように、枠を決めることが「大過」を防ぐ実践的な方法です。 - 信頼できる人に現状をシェアする

心の重荷は声に出した瞬間に軽くなります。上司や同僚、家族や友人に、今日あったことを素直に共有してみましょう。共感やフィードバックを得ることで「強さを独りで抱え込まない」状態が作られます。

まとめ

「大壮の大過に之く」が私たちに伝えているのは、力を得たときほど慎重に扱う必要があるという普遍的な真理です。強さや勢いは、仕事・恋愛・資産形成・人生のあらゆる領域で必要不可欠です。しかし、それを無制御に振るえば「大過」となり、バランスを失い、自らの土台を崩しかねません。

この記事では、リーダーシップにおける意思決定の在り方、キャリアアップや独立の選択、恋愛やパートナーシップの築き方、資産形成や投資の戦略、そしてワークライフバランスや心のマネジメントに至るまで、幅広い観点でこの卦の智慧を紐解きました。どの場面にも共通するのは「強さを持続可能な仕組みに変える」という一点です。

現代のビジネスパーソン、とくに多くの責任や役割を担う女性にとって、このメッセージは非常に実用的です。仕事で成果を出したいときも、家庭や恋愛を大切にしたいときも、資産を守り増やしたいときも、求められるのは瞬間的な力ではなく、続けられる形に整えられた力です。仲間と分担し、仕組みに落とし込み、余白を残しながら進むことで、あなたの強さは破壊ではなく創造の原動力となります。

今日からできる小さな行動は、タスクの優先順位づけや「お願いする勇気」、休息を予定に入れることなど、すぐに実践できるものばかりです。それらを積み重ねることで、勢いに振り回されず、自分らしいキャリア・恋愛・資産形成・ライフスタイルを築いていけるでしょう。

「大壮の大過に之く」が示すのは、力の光と影を見極め、持続可能な道を選ぶ智慧です。あなたが今どの段階にいようとも、この教えはきっと役立ちます。強さを無理なく長持ちさせ、自分も周囲も豊かにするために、この卦のメッセージを日々の選択に取り入れてみてください。