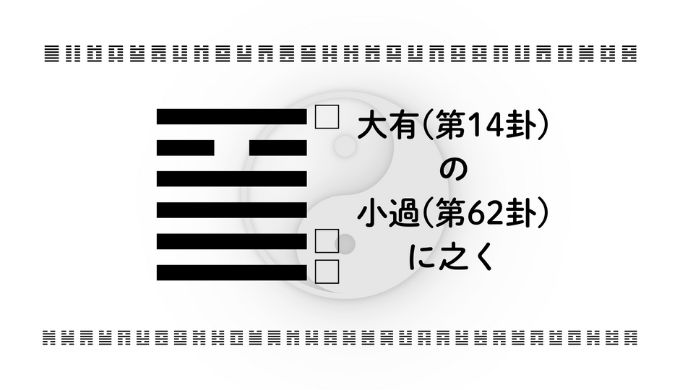

「大有(だいゆう)の小過(しょうか)に之く」が示す現代の知恵

「大有」は「大いに有る」と書くように、豊かさや成功、手にした資源の充実を象徴します。仕事やキャリアの文脈でいえば、成果を収め、影響力を広げ、豊かな人脈や経験を手にする時期です。しかし同時に「小過」は、その大きな力をどう扱うかに注意を促しています。「小過」は「小さなことを重んじる」という意味を持ち、強大な力をそのまま押し出すのではなく、細部や控えめさに気を配ることの重要性を伝えています。

現代のビジネスパーソンにとって、これは「大きな成功や資源を持ったときこそ、謙虚さとバランス感覚を忘れない」ことを示しています。たとえば、チームを率いる立場にある人は、自分の影響力を誇示するのではなく、一人ひとりの小さな声に耳を傾けることが組織の安定につながります。また、キャリアアップや転職の際には、大きな目標に突き進むだけでなく、細かな条件や自分の生活全体との調和を考える必要があります。恋愛やパートナーシップにおいても同じです。相手に自分の成功や魅力を一方的に押し出すより、小さな思いやりや日常の気配りが、長期的な信頼を築きます。投資や資産形成の面では、大きな利益を狙う大胆さと同時に、リスクを分散し、小さなチェックを怠らない慎重さが必要です。

この卦が教えてくれるのは「豊かさを得ることはゴールではなくスタート」であるということ。大きな成功を抱えたときに、あえて小さな一歩を大切にする姿勢が、長期的に安定した成長をもたらします。実践ポイントは「目の前の小さな調整や工夫を軽視しない」ということです。大きな視野と細やかな配慮を併せ持つこと、それが「大有の小過に之く」の核心なのです。

キーワード解説

慎重 ― 豊かさを守る細心のバランス感覚

「大有」は多くの資源を抱える状態ですが、豊かさを持つことは同時にリスクも増やします。周囲からの期待や依存、競合からの圧力も強まるからです。ここで必要なのが「小過」の視点、つまり細やかな注意と控えめな姿勢です。たとえば仕事では、リーダーがプロジェクト全体を動かす力を持っていたとしても、細部の確認や小さな不具合の見逃しは致命的になりかねません。恋愛でも同様に、派手な演出よりも日常の気遣いこそが信頼を積み上げます。投資の場面でも、一度の大勝を狙うのではなく、分散やリスクヘッジを細かく意識することが長期の安定を守ります。慎重さとは臆病になることではなく「豊かさを次へとつなげる責任ある態度」なのです。

調整 ― 大きな流れを小さな工夫で整える

「大有」はエネルギーが強く拡大するイメージですが、無理に突き進むと過剰さが災いを招きます。そこで「小過」が示すのは、小さな工夫や細やかな調整の重要性です。ビジネスにおいては、会社全体の戦略が壮大であっても、現場の小さな改善や日々の習慣が成果を支えます。キャリアでも「転職して年収アップ」という大きな目標だけでなく、面談での丁寧な準備や日常的な学びの積み重ねが最終的に結果を変えます。恋愛関係においても、誕生日や記念日といった大イベント以上に、日々の「ありがとう」や「おつかれさま」という言葉が相手の心を和らげます。投資でも、ポートフォリオの微調整や定期的な点検が、長期的な成功のカギとなります。調整とは「大きさを小さな行動で支える力」であり、これが豊かさを安定へと導くのです。

謙虚 ― 大きな力を持つほど小さく構える

「大有」を得たとき、人はどうしても自信を持ち、力を誇示したくなります。しかし「小過」が示すのは、その逆の態度です。つまり「持つ者ほど謙虚であれ」ということ。リーダーシップにおいては、成功体験を語るよりも、部下や仲間の声に耳を傾ける謙虚さが人心をつなぎます。キャリア形成においても、自分の実績に慢心するより、次の学びや成長の余地を認める姿勢が未来のチャンスを開きます。恋愛関係では、自分の魅力を押し出すより、相手の想いや立場を尊重することが関係を深めます。資産形成でも、過去の成功パターンに固執せず、市場の変化に謙虚に耳を傾けることが安定につながります。謙虚さは自分を小さくすることではなく「豊かさを長く保つための最大の戦略」なのです。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「大有の小過に之く」がリーダーシップに与える示唆は、とてもシンプルでありながら奥深いものです。それは「大きな力を持ったときこそ、小さな声に耳を澄ませよ」というメッセージです。ビジネスの現場でリーダーが直面するのは、プロジェクトの推進や組織の方向性を決める重要な局面です。ここで「大有」の意味する豊かさや成功は、すでにリーダーに権限や信頼、経験といった資源が集まっている状態を表します。しかしその豊かさは、ただ大きな判断を下せば自動的に良い結果につながるわけではありません。むしろ「小過」が示すように、細部への注意や小さな配慮がなければ、せっかくの「大有」が徒労に終わることすらあるのです。

たとえば、ある女性が大手企業の部長として大規模な新規プロジェクトを任されたとします。彼女は過去の実績から信頼され、大きな予算と優秀なチームを抱えていました。しかし、成功を当然のように思い、現場の小さな課題やメンバーの些細な不安を軽視すれば、思わぬところで大きなトラブルにつながります。「小過」が求めるのは、そうした小さな兆しを見逃さず、細かい修正を怠らない慎重さです。具体的には、定期的なミーティングで一人ひとりの声を確認する、現場の細部を視察する、小さな懸念点を「今のうちに」解消することなどが挙げられます。大きな方針と細部の確認、その両立こそが、リーダーに求められる本質的な意思決定なのです。

また、リーダーとしての姿勢において「謙虚さ」は欠かせません。「大有」の持つ力は人を惹きつけますが、それを誇示するとかえって反発や不信を招くこともあります。「小過」は、あえて控えめにふるまうことの大切さを示します。権威を盾にするのではなく、自分の成功を自慢するのでもなく「共に作り上げよう」という姿勢を持つリーダーが、人々の心を動かします。たとえば、チームの成果を発表する場で、自分の功績を前に出すのではなく、現場で努力したメンバーや陰で支えたスタッフにスポットライトを当てる。そうした小さな心配りが、組織全体のモチベーションを引き上げ、長期的な信頼を築くのです。

リーダーにとって意思決定はしばしば「大胆さ」と「慎重さ」のせめぎ合いです。「大有の小過に之く」は、そのバランスの取り方を教えてくれます。大胆な方向性を示すことは必要ですが、そこに小さな調整を織り込み、軌道修正を柔軟に行う。その両方を兼ね備えることで、チームは安定感をもって前進できます。逆に、大胆さだけに偏ると独断専行となり、慎重さだけに偏ると決断できず停滞します。両者をつなぐのが「小過」の細やかな調整であり「大有」の大きなエネルギーを調和させる力なのです。

さらに現代のビジネス環境では、情報の多様化やリモートワークの広がりによって、リーダーの目が届かない部分が増えています。この状況こそ「小過」の教えが活きる場面です。オンライン会議での小さな発言やチャットでの短いコメントに目を留める、部下のちょっとした沈黙を気にかける。そうした小さなサインを読み取ることが、組織の健康状態を守るカギとなります。

結局のところ「大有の小過に之く」が示すリーダーシップとは、力強い意思決定と同時に、小さな声や兆しを尊重する姿勢です。リーダーがこの二つを両立させたとき、組織は豊かさを保ちながら長く繁栄することができます。成功を持つ者ほど謙虚であること、そして細部に注意を払い続けること。それが、この卦が現代のリーダーに伝える最大の智慧なのです。

キャリアアップ・転職・独立

「大有の小過に之く」がキャリアに与える示唆は「大きな可能性を手にしたときこそ、小さな現実との折り合いを大切にせよ」ということです。「大有」は豊かさと成功を象徴し、昇進やキャリアアップ、転職や独立といった大きな飛躍のタイミングを示します。しかし「小過」は、その大きな一歩を実現するには、細やかな調整と現実的な視点が不可欠であると伝えています。つまり、夢を大きく描くことと、現実の小さな段階を積み上げることを両立させることが求められているのです。

たとえば、ある会社員が「今の会社で昇進を狙うか、それとも転職して新しい環境に挑むか」という岐路に立ったとします。彼女の中には「もっと自分の力を発揮したい」という強い思いがあり、それは「大有」のエネルギーそのものです。しかしその一方で「小過」が伝えるのは「勢いだけで決断してはいけない」という警告です。転職ならば、希望する企業の業界動向や社風を丁寧に調べること、また自分が今のスキルで本当に通用するかを冷静に分析することが重要です。昇進を狙うなら、上司や同僚からの信頼を得るために小さな成果を積み重ね、周囲のサポートを確実に得てから行動することが必要になります。

独立を考える人にとっても、この卦の示唆は大きいです。「大有」は独立のチャンスが来ていることを示しますが「小過」は「資金や人脈、スキルを細かく確認し、計画を緻密に整える」ことを求めています。たとえばカフェを開業したいという夢を持っている女性がいるとしましょう。場所や内装、集客のイメージは大きく膨らんでいますが、資金計画が甘ければ早々に資金繰りでつまずきます。ここで「小過」が求めるのは、小さな試みを先にやってみること。たとえば週末だけ間借り営業をして反応を見る、SNSで事前に顧客とのつながりを作っておく、あるいは副業的にテスト販売をする。こうした小さな実験が、大きな成功への確実なステップとなるのです。

また、キャリアアップや独立の場面で忘れてはならないのは「謙虚さ」です。自分の実績に自信を持つことは必要ですが、それを誇示して周囲の反感を買ってしまえば道は開けません。むしろ、周囲の助けを素直に受け入れる姿勢が未来を広げます。「大有」は「持っている状態」ですが、だからこそ「持っていないもの」に謙虚であることが成長を促します。たとえば、新しい職場に入った際、自分の過去の経験を押し付けるのではなく、まずはその会社のやり方を尊重する。そのうえで自分の強みを発揮すれば、自然と周囲に受け入れられ、信頼が積み上がります。

さらに、この卦は「リスクを分散せよ」というメッセージも含んでいます。キャリアの大きな決断は、人生全体に大きな影響を及ぼします。ですから、たとえ転職や独立を決意したとしても、すぐに全てを投げ打つ必要はありません。副業や資格取得、社外のコミュニティでの活動など、小さな実験を通じて未来への布石を打つことができます。「小過」の智慧は「小さく始めて大きく育てる」という戦略に通じるのです。

結局のところ「大有の小過に之く」が教えてくれるのは「キャリアの大きな飛躍は、小さな積み重ねの上にしか成り立たない」という事実です。未来を大胆に描きつつ、現実のステップを怠らない。夢と現実の両輪をバランスよく回すことが、長期的に豊かなキャリアを築くための道筋なのです。

恋愛・パートナーシップ

「大有の小過に之く」が恋愛やパートナーシップに投げかけるメッセージは「大きな愛情や魅力を持つときこそ、小さな思いやりや気遣いを大切にせよ」というものです。「大有」は豊かさや充実を意味し、恋愛では強い魅力、良縁、結婚へと進む流れを示します。しかしその力を誇示したり、自分本位で進めたりすると、かえって関係がぎくしゃくする危険があるのです。そこで「小過」の視点が重要になります。大きな愛情を確かなものにするには、小さな配慮や控えめな態度を積み重ねることが不可欠なのです。

たとえば、ある女性が順調にキャリアを積み上げ、自信と経済力を兼ね備えていたとします。周囲から見れば彼女は十分に魅力的で、恋愛のチャンスも多い。しかしその成功をそのまま相手にぶつけてしまうと、相手は「自分は彼女にふさわしいのだろうか」と不安を抱いたり、時にはプレッシャーを感じたりします。ここで「小過」が伝えるのは、ほんの小さな気遣いや控えめさを大切にすることです。デートで自分の話ばかりするのではなく、相手の考えや日常に耳を傾ける。高価なプレゼントよりも、日々の「おつかれさま」や「ありがとう」という言葉を惜しまない。そうした細やかな行動が、関係を深める基盤となるのです。

また、恋愛における「大有」は、時に強い情熱や魅力として表れます。出会いのチャンスに恵まれたり、相手との距離が急速に縮まったりする時期もあるでしょう。しかし「小過」が示すのは「急ぎすぎず、小さなステップを踏むこと」です。たとえば、出会ってすぐに一気に関係を進めようとすると、相手の気持ちが追いつかず、結果的に距離が生まれることもあります。逆に、少しずつ信頼を積み重ね、相手のペースを尊重することで、結果的に長く安定した関係へとつながります。恋愛は勢いだけでは育たず、細やかな調整を続けることで成熟していくのです。

結婚や長期的なパートナーシップにおいても、この卦の教えは重要です。「大有」は二人の間に豊かな絆や共有資源が生まれることを示しますが、それを維持するには「小過」の知恵、すなわち小さな思いやりの積み重ねが不可欠です。たとえば、共働きで忙しい二人が家事の分担をどうするか。大きなルールを決めるより、日常の中で「今日は私がやるね」と小さく柔軟に対応する姿勢の方が、長く続けやすいのです。また、長い関係の中では意見の食い違いも避けられませんが、そのときに大きな言い争いをするより、小さな譲歩や歩み寄りを積み重ねることで、関係はより強固になります。

さらに「大有の小過に之く」は「謙虚さ」の大切さを恋愛においても教えています。自分の魅力や実績を誇示するのではなく、相手の存在を尊重し、感謝すること。それが相手に安心感を与えます。たとえば、どちらかが経済的に優位にある関係では、その優位性を押し出すのではなく、相手の努力や貢献を認める言葉を忘れないことが大切です。「あなたがいてくれるから頑張れる」という一言が、豊かさを分かち合う関係を支えます。

結局のところ「大有の小過に之く」が恋愛やパートナーシップに伝えているのは「大きな愛情を小さな行動で守ること」です。派手な演出や大きな決断よりも、日常のささやかなやり取りの中にこそ、本当の信頼や安心が宿ります。成功や豊かさを持つ人ほど、相手への細やかな心配りを忘れない。それが愛を長く続けるための最大の秘訣なのです。

資産形成・投資戦略

「大有の小過に之く」を資産形成や投資の視点で読み解くと「大きな資産や好機を得たときほど、小さなリスク管理や慎重な分散が必要である」というメッセージになります。「大有」は豊かさの象徴であり、資産を築く可能性や大きな収入の機会を示します。一方で「小過」は、その豊かさを一気に増やそうとせず、細やかに調整しながら守り育てよと教えています。つまり、派手な成功を狙うよりも、堅実な積み重ねが長期的な安定をつくるということです。

たとえば、ある人が株式投資でまとまった利益を得たとします。その瞬間「もっと大きなリターンを狙えるのではないか」と思い、レバレッジを効かせた投資に挑戦したくなることもあるでしょう。これは「大有」のエネルギーに背中を押されている状態です。しかし「小過」はそこでブレーキをかけます。「小さな利益でも安定して積み重ねる方が、長期的に大きな成果につながる」と告げているのです。リスクを分散し、ポートフォリオを定期的に点検すること。小さな修正を怠らないことが、豊かさを持続可能なものにします。

資産形成の基本でもある「積立投資」や「分散投資」は、まさに「小過」の智慧です。月々の積立額は一見小さな金額かもしれませんが、それが複利となり、長い年月をかけて大きな資産へと育ちます。また、投資先を株式や債券、不動産、インデックスファンドなどに分散することは、一度に大きな利益を狙わずとも安定を確保するための重要な戦略です。「大有の小過に之く」は、この「小さな積み重ねを軽んじるな」という投資の鉄則を強調しているのです。

また、この卦は「豊かさを持つ者ほど慎重であれ」とも伝えています。資産が増えると、人はつい気が大きくなりがちです。たとえば、急に収入が増えたことで生活水準を一気に上げてしまう。あるいは、根拠のない「次のチャンス」に賭けて大金を投じてしまう。そうした行動は、せっかくの「大有」を危うくする要因です。むしろ、資産が増えた時こそ生活コストを一定に保ち、小さな支出を丁寧に管理することが大切です。豊かさを守るのは派手な戦略ではなく、日々の地味で小さなコントロールなのです。

さらに「小過」は「柔軟な調整」の大切さも教えています。市場は常に変動しており、長期的なプランの中でも小さな修正を続けることが欠かせません。たとえば、金利上昇や為替変動、地政学リスクなどによってポートフォリオのバランスが崩れることはよくあります。その際に「大有」のエネルギーだけに頼って強気で持ち続けるのではなく「小過」の視点でポートフォリオを微調整することがリスク回避につながります。これは「大きな方向性を維持しつつ、小さな修正を重ねる」という経営的な戦略と同じです。

また、資産形成においては「謙虚さ」も忘れてはなりません。過去の成功体験に固執せず、常に学び続けること。たとえば、株式投資で成功した経験があっても、それが将来も通用するとは限りません。新しい金融商品や税制改正など、環境は常に変化しています。その変化を「自分の知識はまだ不十分だ」という謙虚な姿勢で受け止め、必要に応じて専門家の助言を得ることが、資産を守り育てるためには不可欠です。

結局のところ「大有の小過に之く」が投資や資産形成に伝えているのは「大きな豊かさを求めつつ、小さな一歩を大切にせよ」というバランスです。大胆な未来像を描きつつも、日々の節約や分散、慎重なリスク管理を怠らない。この二つを両立させることが、長期的に豊かさを保つための最も確実な道なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「大有の小過に之く」がワークライフバランスとメンタルマネジメントに与える示唆は「大きな成果や豊かさを抱えたときほど、小さな休息や心の調整を軽視してはならない」というメッセージです。「大有」は仕事の成功、収入の増加、人脈の広がりなど、多くを手にする状態を表します。しかし、その充実は同時に「過剰な責任」、「過度な期待」、「膨張するタスク」といった負荷を伴います。ここで「小過」が示しているのは、大きな負荷を真正面から受け止めようとせず、小さな調整を積み重ねることの重要性です。

たとえば、あるビジネスパーソンが昇進し、大きなプロジェクトを任されたとします。社会的な評価も得て、まさに「大有」の状態です。しかし、その分だけ仕事量は増え、プライベートの時間は減り、心身の疲れが積み重なっていきます。このとき「小過」の智慧は「すべてを一気に変えようとせず、日常の小さな調整から始めよ」と教えてくれます。1日10分の散歩を習慣化する、週に一度はスマホを手放して読書や家族との会話に集中する、睡眠時間を30分だけでも確保する。こうした小さな行動が、過剰な負荷を和らげ、豊かさを長く持続するための土台になるのです。

また、ワークライフバランスを整える上で重要なのは「豊かさの定義を自分なりに持つこと」です。「大有」は多くを手にする状態を象徴しますが、その「多さ」は必ずしも物質的なものだけを意味するわけではありません。キャリアで成功していても、家庭や健康を犠牲にしていれば、本当の意味での豊かさとは言えないでしょう。ここで「小過」が伝えるのは「大きな成果を小さな幸せと調和させる」ことの大切さです。たとえば、職場での昇進を手にした際、それを家庭や趣味に還元する工夫をすること。パートナーや友人と過ごす時間を予定表にあらかじめ組み込むことで、仕事の負荷が生活を侵食しないようにすること。そうした小さな取り組みが、人生全体の豊かさを形づくります。

メンタルマネジメントの観点から見ても「小過」の教えは有効です。人はプレッシャーが強まると「大きな変化を一気に起こして解決しよう」と考えがちです。しかし、心の安定は小さな習慣の積み重ねから生まれるものです。たとえば、毎日の振り返りノートをつけて小さな達成を記録する、感謝できる出来事を一つでも書き出す、短時間の瞑想や呼吸法を実践する。こうした些細な行為が心の余裕を取り戻し、ストレスを和らげます。「大有」の成功を持ちながらも、心を崩さない人は、往々にしてこうした小さな習慣を大切にしているのです。

さらに「大有の小過に之く」は「謙虚さ」と「柔軟さ」を通じてメンタルを守ることも教えています。成果を上げたときほど、人は周囲から称賛され、責任を一身に背負いやすくなります。しかしそこで「自分一人で全てを抱え込む」必要はありません。「小過」が伝えるのは「人に任せること」、「助けを求めること」も立派な戦略だということです。仕事を同僚に少しずつ分担してもらう、家庭の中でも小さなサポートをお願いする。そうすることで、大きなプレッシャーを一人で背負い込まずに済みます。

結局のところ、この卦が教えてくれるのは「豊かさを維持するためには小さな調整が欠かせない」という真理です。ワークライフバランスを整えることは、大きな決断や劇的な変化ではなく、小さな一歩の積み重ねによってこそ実現します。日々の細やかな自己管理や周囲との調和が、長期的に見て人生全体の安定と幸福を支えるのです。「大有の小過に之く」は、まさに現代のビジネスパーソンにとって「成果と心の健康を両立させるための実践的なガイド」と言えるでしょう。

象意と本質的なメッセージ

「大有の小過に之く」が持つ象意を紐解くと、まず浮かび上がるのは「大きなもの」と「小さなもの」の調和というテーマです。「大有」は豊かさの極みを表し、あらゆる資源や人望、機会が自分に集まってくる状態を示します。これはビジネスでの成功や昇進、投資の成果、人間関係の広がりといった形で現代の私たちにも当てはめやすい象意です。しかし、ただ「大きなもの」を持つことが幸せを保証するわけではありません。大きな力には責任が伴い、管理を誤れば反発や崩壊を招く危険が潜んでいます。

そこで「小過」が介在することで、この卦は独特のバランスを示します。「小過」とは「小さなことを重んじる」、「過ぎないように控えめにふるまう」といった意味を持ちます。つまり、手にした豊かさを誇示したり拡張したりするのではなく、小さな工夫や慎重さで調整することが肝要であると伝えているのです。これは現代のビジネスやキャリアに直結します。大きな予算や権限を得たときほど、細かいコスト管理や現場の声に耳を傾けることが求められます。恋愛や家庭においても、強い情熱や深い愛情を持つときこそ、日常のささやかな気遣いが関係を安定させます。

さらに、この卦の本質的なメッセージは「持つ者ほど謙虚であれ」という姿勢に集約されます。大きな力や豊かさは、社会的には羨望や尊敬を集める一方で、時に嫉妬や反発を招くこともあります。その中で本当に信頼され、長期的な成功を収める人は、豊かさを誇るのではなく、謙虚さを軸に行動する人です。人の意見に耳を傾け、成果を仲間と分かち合い、小さな改善を怠らない。そうした態度が「大有」の持つエネルギーを健全に保ち「小過」のバランス感覚を実践する姿なのです。

また、この卦は「スピードと規模の調整」という現代的な課題にも通じます。急速なキャリアアップ、急激な市場変化、大規模な投資機会などに直面したとき、私たちはしばしば「大有」のエネルギーに突き動かされます。しかし「小過」が示すように、急ぎすぎず、小さな確認を重ねることが長期的な成功を守ります。これはまさに「一歩先を読む力」と「足元を確かめる力」を併せ持つことの重要性を示しています。

結局のところ「大有の小過に之く」が伝えているのは「大きな豊かさを小さな慎重さで守り抜け」という普遍的な真理です。現代の多様なビジネスパーソンにとって、このメッセージはキャリアの転機や恋愛の選択、資産形成や生活の調整など、あらゆる場面で実践できるものです。成功や豊かさを手にすることはゴールではなくスタート。小さな工夫と謙虚さを大切にすることで、その豊かさは長期的な安定へと変わり、真の幸福につながっていくのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 小さな感謝を言葉にする

仕事や家庭で誰かの助けを受けたとき、当たり前にせず「ありがとう」を口にしましょう。大きな成果よりも小さな感謝の積み重ねが、信頼関係を深めます。 - 予定を10分だけ調整する

1日のスケジュールを見直し、10分でも余白を作ってください。その小さな余裕が、心のリセットや次の行動の質を高める大きな効果につながります。 - 支出を一つ点検する

今日の買い物や引き落としを一件確認し、不要な支出がないかチェックしましょう。小さな点検を繰り返すことで、将来の資産形成の土台が安定します。 - 相手の話を最後まで聴く

会話の中で相手の言葉を遮らず、最後まで耳を傾けるよう意識してみましょう。その姿勢が「謙虚さ」と「信頼感」を自然に育てます。 - 小さな成功を記録する

今日できたことを一つ、ノートやスマホに書き残してください。大きな成果を追い求めるだけでなく、小さな達成を認めることが、自己成長の原動力となります。

まとめ

「大有の小過に之く」が示す智慧は、現代の私たちにとって非常に実用的です。「大有」が象徴するのは「豊かさ」や「成功」、つまり努力の結果として多くを手にした状態です。しかし、それだけでは不十分であり、同時に「小過」が示す「慎重さ」、「調整」、「謙虚さ」を伴わなければ、その豊かさは持続しません。

この記事で見てきたように、意思決定やリーダーシップの場面では、大きな方針を示すと同時に細やかな配慮を欠かさない姿勢が組織を強くします。キャリアアップや転職・独立の場面では、夢を大きく描きつつも小さな準備や実験を積み重ねることが飛躍の土台になります。恋愛やパートナーシップにおいては、派手な演出よりも日常の小さな思いやりが長く愛を育む鍵となります。資産形成の領域では、一度の大勝を狙うより、分散や積立といった地道な行動が真の安定を生み出します。そしてワークライフバランスやメンタルマネジメントでは、小さな休息や柔軟な調整が、豊かさを心身ともに持続させる基盤になります。

「大有の小過に之く」は、豊かさを手にした人にこそ必要な戒めであり、同時に未来をより良く育てるための実践的なガイドラインです。大きなものと小さなもの、成果と慎重さ、誇りと謙虚さ。そのバランスを意識することで、仕事・恋愛・資産形成・ライフスタイルのすべてにおいて調和した成長を遂げることができます。

今日からできる小さな一歩は、決して無駄にはなりません。むしろ、その積み重ねこそが豊かさを長く保ち、自分らしい人生を築くための最大の戦略です。この記事を読んだあなたが「大きな夢を持ちつつ、小さな調整を怠らない」という姿勢を明日からの行動に取り入れていただければ、まさにこの卦の智慧を実生活に活かしていることになるでしょう。