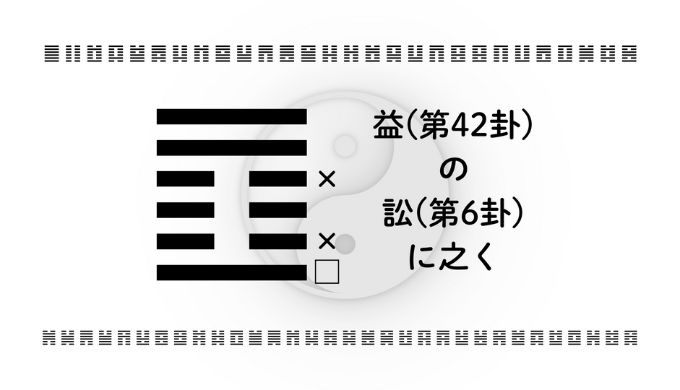

「益(えき)の訟(しょう)に之く」が示す現代の知恵

「益」は“他者に与えることで、自らも豊かになる”ことを象徴し、「訟」は“主張と対立の場”を示します。この二つが連なったとき、現れるテーマは「善意の提供が、想定外の衝突や誤解を生むことがある」という現実です。

たとえば職場で部下や同僚に善意で助言したつもりが、相手から反発や距離を置かれてしまう。あるいは、恋人に尽くしすぎて負担になってしまう——そんな経験は誰にもあるはずです。この卦は「与えること=常に良い結果に結びつくわけではない」と教えています。しかし同時に「その摩擦を通じて、自分と他者の境界を見直し、真に必要な関わり方を見つけていくことができる」とも語っています。キャリアにおいては、リーダーシップやフィードバックの取り方を問い直す契機となり、恋愛やパートナーシップでは「期待」や「見返り」を再考するヒントとなります。また、投資や資産形成の場面では「善意で誰かを支援しても、それが必ずしも利益につながらない」、「利他と戦略は分けて考えるべきだ」といったリアリズムも必要だと教えてくれます。

本卦から変化先の卦への流れは「よかれと思ってした行為が意見の食い違いや軋轢を生み、そこにどう向き合うか」が問われている状態ともいえるでしょう。この卦は、まさに「今の自分」にとっての最適な関わり方や与え方を探る絶好の機会であり、成長のための摩擦は避けずに対話し、自他の境界を尊重する姿勢こそがカギになります。

キーワード解説

善意 — 「良かれ」が摩擦を生むこともある

他者のためを思っての言動が、必ずしも受け入れられるとは限りません。職場でも家庭でも、あなたの「優しさ」が相手にとっては「干渉」や「押し付け」に映ることがあります。だからこそ大切なのは、善意を“押す”のではなく“差し出す”こと。その結果に固執せず、相手の反応を尊重する成熟した姿勢が、良好な関係と成長のベースになります。

葛藤 — 意見がぶつかるのは進化の前触れ

「訟」は争いや摩擦を意味しますが、そこには必ず「変化の兆し」が含まれます。人と人が本音を交わすとき、表面的な調和は壊れますが、それはより深い理解へ向かう一歩でもあります。葛藤を恐れるのではなく、丁寧に対話し、相手の立場も理解しながら進むことで、真の信頼関係が築かれていくのです。

選別 — 与える対象を見極める戦略眼

「益」が示す“与える”という行為は、誰にでも、いつでも、無制限に行っていいわけではありません。ビジネスでも人間関係でも、リソース(時間・労力・感情)は有限です。だからこそ、この卦は「与える価値のある人・状況」を見極める目を持つことの重要性を教えてくれます。戦略的な利他性が、長期的に見て自他を豊かにする鍵になります。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「チームのためを思って行動しているのに、なぜか空回りしてしまう」、「自分の善意が誤解され、逆効果になってしまう」——そんな経験をしたことはないでしょうか。リーダーシップとは、ただ誰かの役に立つことではなく“関係性をどう調整するか”という繊細なスキルの連続です。「益の訟に之く」は、その真髄に触れるような課題に直面したときに現れるメッセージです。

この卦が伝える最初の教えは「与えることの裏には、必ずしも感謝や好反応が待っているわけではない」という現実です。ある女性は、リーダーとしてチームの士気を高めようと日々工夫を凝らし、メンバーの能力開発や成果向上のために多くの時間を注いでいました。会議前には丁寧に背景資料を整理し、終業後には部下一人ひとりにフィードバックを送るほどの熱意でした。

しかし、あるタイミングでメンバーの一人が「自分のやり方を尊重してほしい」、「介入されすぎて自由に動けない」と不満を抱えていることが発覚。その他のメンバーの中にも、無言の戸惑いを感じていた者がいたと知り、彼女は深く悩みました。自分なりに“よかれと思って”行っていた行動が、相手にとっては負担や圧力になっていた——この気づきは、衝撃とともにやってきます。

これはまさに「益」から「訟」への転化です。最初は“貢献”という純粋な動機であっても、受け手側の価値観や状況がそれにマッチしなければ、そこにはズレが生じます。そしてそのズレが積もれば、やがて摩擦や対立として現れます。

ここで重要なのは「だからと言って与えない方がいい」という話ではないことです。「益の訟に之く」が示しているのは“どのように与えるか”、“いつ、誰に、どの程度、何を与えるか”という判断の質を高める必要があるということ。つまり、単なる善意の発動ではなく、戦略的な関わり方が求められているのです。

たとえば、メンバーが自ら考えて動こうとしている段階で、先回りして支援してしまえば、成長の芽を摘んでしまうかもしれません。逆に、手を差し伸べるタイミングが遅れれば、信頼を損なうこともあります。この“間合い”をつかむ力こそが、成熟したリーダーシップの核心です。

また「訟」が象徴する“意見の違い”は、チームが変化・進化する前段階とも言えます。違和感が出てきたということは、相手が成長して自分のスタンスを持ち始めた証でもあります。摩擦は未熟さの表れではなく「次の関係性を築くための通過点」として見ることができるのです。

あるチームリーダーは、自分のスタイルに固執するのではなく、あえて「引く」ことを覚えました。必要以上に報告を求めず、メンバーの判断に一定の裁量を与えた結果、チームの中に主体性と創造性が生まれ、メンバー同士で助け合う文化が育ちました。これは、「益」から「訟」への移行を経た先に見えた、新たな信頼関係の姿です。

リーダーシップとは、単に前に立って引っ張ることではありません。それは時に「一歩引いて見守る力」、「言わずに待つ勇気」でもあります。そして、与えることそのものではなく「どのような心持ちで関わるか」、「相手のニーズにどう向き合うか」という、関係性の質が問われているのです。

「益の訟に之く」が教えてくれるのは、摩擦やすれ違いは失敗ではなく、組織や人間関係が深まる過程で避けられないものだということ。その摩擦に気づいたときこそ、自分の関わり方を再設計し、より成熟したリーダーシップへと進化するチャンスなのです。

キャリアアップ・転職・独立

キャリアの転機には、誰もが「これまでの積み重ね」と「これからの自分らしさ」の間で揺れ動きます。今の職場に居続けるべきか、思い切って新しい挑戦をすべきか。それとも副業や独立といった形で、より自由な働き方を模索すべきか——答えの出ない問いに向き合う日々は、不安と期待が入り混じった時間です。

そんなとき「益の訟に之く」は、ひとつの洞察を与えてくれます。それは「貢献の先に生まれる葛藤が、進むべき方向を照らしてくれる」という考え方です。

ある女性は、長年同じ組織で働き、誰よりも熱意を持って業務改善や後輩育成に携わってきました。部署の売上も上がり、上司からの評価もそれなりに得ていたものの、内心には「このままで本当にいいのか」という空虚さがくすぶっていました。より専門性の高い仕事に挑戦したい。もっと裁量ある環境で力を発揮したい。そんな思いを胸に、社内提案を重ねてみたものの、返ってくるのは「今のままで十分じゃないか」、「他の人が困る」という声ばかり。

このとき彼女が感じた葛藤や閉塞感は、まさに「益」から「訟」への流れです。今いる場所で誠実に貢献してきたからこそ、見えてくる“限界”。自分の成長欲求や未来へのビジョンが、周囲の価値観と食い違い始めるのです。

それは苦しい状態ではありますが、易経の観点では“変化の前触れ”でもあります。「訟」は争いや対立の象徴ですが、それは破壊の前段階ではなく“再構築のための衝突”です。これまでの自分を丁寧に解体し、次のステージにふさわしい新しい在り方を模索するフェーズに入っているのです。

ここで鍵となるのが“対立から逃げない勇気”です。たとえば、部署異動や転職を考えるなら、表面だけでなく「なぜ自分はそれを望むのか」、「どんな価値を社会に提供したいのか」を徹底的に掘り下げることが大切です。キャリアアップとは、単なる「上昇」ではなく「方向性の明確化」なのだと捉える必要があります。

別の女性は、副業を始めたことがきっかけで社内での立場が微妙になったことがありました。それまで信頼していた同僚から距離を置かれたり、上司からやんわりと牽制されたり。「裏切り者」のように扱われる空気を感じつつも「自分に正直でいたい」という思いから、副業を続けました。やがてその活動が評価され、複業の経験を活かして転職を成功させ、キャリアの新しいフェーズへと進むことができたのです。

このように「貢献が報われない」、「善意が否定される」という一見ネガティブな出来事のなかには、自分の可能性を見直す種が隠されています。「益の訟に之く」の卦は、今の場所にとどまるべきか、それとも離れるべきかを考える際「争いを怖れず、自分の価値と向き合うことが必要だ」と教えてくれるのです。

また、独立を志す人にとっても、この卦は重要な示唆を含みます。人は誰しも、最初は何かの組織や他者に育てられ、力を蓄えていきます。その「恩」を返そうと努力するあまり、自分の才能や志を抑えてしまうこともあります。しかし、どんなに感謝していても、役目が終われば旅立つことは自然な流れです。その時に必ず起きるのが「訟」、つまり過去との摩擦や引き留めの力。それを“裏切り”と捉えるのではなく“巣立ち”と捉えることで、自分の人生を前に進めることができるのです。

キャリアの転機は、必ずしも心地よいものではありません。むしろ、摩擦や違和感が表面化したときこそ、次の扉が開こうとしているサインです。「益の訟に之く」は、それを恐れず「自分はどう生きたいのか」に正面から向き合いなさいという叡智なのです。

恋愛・パートナーシップ

愛するとは、与えることだと言われます。確かに、相手を思い、気遣い、サポートし、尽くすことは恋愛の喜びの一つでしょう。しかし、どんなに相手のためを思ってしたことであっても、それが必ずしも感謝や好意として返ってくるとは限りません。むしろ、すれ違いや誤解を招くこともあります。この難しさを象徴するのが「益の訟に之く」です。

「益」は、自分の持つものを他者に差し出し、共に豊かになる姿を表します。恋愛でいえば、自分の時間、感情、労力を惜しみなく注ぎ、相手の幸せを願う姿勢です。一方「訟」は、意見の食い違い、感情のぶつかり合いを象徴します。つまりこの卦は「よかれと思ってしたことが、結果的に相手を苦しめることがある」、「善意が争いを引き起こすことすらある」という、恋愛の現実を冷静に教えてくれるのです。

たとえばある女性は、パートナーの忙しさを気遣って、毎晩手料理を作り、彼の仕事の愚痴にも耳を傾けていました。自分なりに最善を尽くして支えているつもりでした。しかしある日、彼から「重い。もっと自由にさせてほしい」と告げられ彼女は深く傷つきました。「私はあなたのためを思っていたのに、どうして?」——そう思った彼女にとって、この一件はまさに「益の訟に之く」の状況です。

この卦が示す大切なメッセージは「愛は与えることで育つが、与えすぎは愛を壊すこともある」ということ。相手のニーズを無視して、自分の価値観だけで「これが最善」と信じて尽くすことは、時に“自己満足”でしかありません。真に必要なのは、「相手が何を求めているのか」、「どこまで踏み込んでも大丈夫なのか」という、丁寧な対話と観察力です。

また「訟」が含むもう一つの意味は、“違いを通じて関係を深める”という可能性です。衝突や違和感が生まれたとき、それを避けずにしっかりと話し合い、自分の気持ちも、相手の気持ちも言語化すること。恋愛関係は、こうした誠実な対話を重ねることで初めて「信頼」という土壌を得ることができます。

恋愛におけるリーダーシップもまた「自己犠牲」ではなく「自律的な選択」です。「私はこうしたい、でもあなたはどう思う?」と、互いに主張し合える関係こそ、成熟したパートナーシップのかたちです。そして時には、自分が差し出していた“愛”を一度引き取り、「私は与えすぎていないか?見返りを求めていなかったか?」と振り返ることが、関係を再構築するきっかけになります。

さらにこの卦は、「自分が何を求めて恋愛をしているのか?」という根本的な問いを投げかけてきます。「寂しさを埋めたい」、「自分の価値を確認したい」という動機で与える愛は、しばしば不安定な関係を生みます。対して「共に成長したい」、「相手の人生に貢献したい」という動機であれば、摩擦が起きても関係は揺るがず、むしろ強くなっていくのです。

理想のパートナーと出会いたいと願うならば、この卦が示すように、自分自身がまず“健やかな与え方”を体現することが第一歩です。相手を必要以上にコントロールせず、自由を尊重し、違いに寛容であること。無理に尽くすよりも、自分の時間も大切にしながら、信頼と対話を積み上げる。そんな姿勢に、自然と良い出会いは引き寄せられていきます。

「益の訟に之く」は、与えることでこそ愛が深まり、しかしその過程には必ず“ズレ”や“摩擦”があることを前提にしたうえで、それでもなお、諦めずに関わり続けることの大切さを教えてくれます。

資産形成・投資戦略

「人のために使ったお金が、自分の未来にどれだけ返ってくるのか」

「この支援や寄付は、単なる優しさで終わらないか」

「今の投資先、実は感情だけで選んでいないか」

こうした疑問は、資産形成を考える多くの人にとって避けられないものです。特に、身近な誰かを応援したい、社会のために貢献したいという思いが強い人ほど、自分の資産の使い方に「感情」や「道徳」が大きく影響します。しかし、そこには注意が必要です。善意や情のこもったお金の流れが、必ずしも「益」をもたらすとは限らないからです。

「益の訟に之く」は、まさにそのことを教えてくれます。この卦は、まず「人に与えることで、自分も豊かになる」という前提を提示します。これは投資の世界で言えば「他者や社会に価値を提供する企業やプロジェクトを応援することが、自分の利益にもなる」という“利他的な投資”の可能性を示しています。

たとえば、ある人は、友人が立ち上げたサステナビリティ系のベンチャー企業に感動し、ほとんど調査をしないまま私財を投じました。その後、ビジネスが立ち行かなくなり、資金が戻ってくることはありませんでした。彼女は「お金は戻らなくても後悔していない」と語りましたが、その一方で「もっと冷静に市場性を見ておくべきだった」と振り返ります。

このケースに見られるように「益」は最初の動機としては尊いものですが、そこから「訟」に変わるとき、それは「期待と現実のギャップ」、「貢献と損失の衝突」を意味します。つまり、どんなに美しい志があっても、資産形成の観点からは“戦略的な判断”が不可欠だということを、この卦は伝えているのです。

では、どうすれば「訟」への転化を防げるのでしょうか。鍵は“感情に流されすぎない構え”と“判断基準の多角化”にあります。利他性や社会貢献性だけでなく、収益性・持続性・経営者の資質・市場トレンドなど、複数の視点でリスクとリターンを評価する必要があります。

たとえばESG投資やインパクト投資といったジャンルも、単なる「良いこと」ではなく「持続可能なビジネスモデルか?」という問いを常に伴うべきです。また、クラウドファンディングのような共感ベースの支援も、必要な場合は“自分にとってその金額が損失になっても許容できる範囲か”を慎重に考える姿勢が求められます。

「益の訟に之く」の流れは「純粋な善意」が「現実的なトラブル」に変わりうる過程を可視化します。親切心でお金を貸したのに、返済トラブルになった。支援したプロジェクトに不正が見つかり、信頼していた関係が崩れた——こうした事例は、個人の資産形成における“人間関係”の落とし穴でもあります。

さらに、自己投資の視点でもこの卦は有効です。「自分にとって価値あることに投資しよう」と思って学びや資格にお金をかけるとき、そこに「本当に回収できるのか」、「この知識は市場でどのように生きるのか」という視点を持たなければ、期待した成果を得られないまま終わってしまうことがあります。「学んで満足」、「資格を取って安心」という心理も「訟」を生み出す温床となります。

とはいえ「だから投資しない方がいい」ということではありません。この卦が教えてくれる本質は「与えること、使うこと、支えることには、戦略が必要だ」という現実と「摩擦や損失が起きたとしても、そこから何を学び、次にどう活かすか」が重要だということです。

資産形成は、単なる数字のゲームではなく、自己との対話です。「なぜ、私はこのお金をこの人に託したいのか?」、「この投資を通じて、どんな未来を手にしたいのか?」と自問し続けること。その誠実さこそが、長期的に見て“自分に返ってくる”豊かさを育てる基盤となるのです。

「益の訟に之く」は、利他と利益のバランスを探るための大切な視点を与えてくれます。感情も大切にしつつ、冷静な眼差しを持つこと。その両方が、しなやかで賢い資産形成を可能にしてくれるのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

仕事にも家庭にも真摯に向き合っているのに、どこか満たされない。常に誰かのために頑張っているのに、自分自身の心が置き去りになっている気がする。そんな感覚に陥るとき、人は気づかないうちに「与えすぎている」のかもしれません。

「益の訟に之く」は、そのような“善意の過労”に対して警鐘を鳴らすような卦です。最初は周囲のためを思って始めた行動が、いつしか義務になり、誰にも気づかれずに心の余白がすり減っていく。この卦は「優しさが自分を苦しめる」瞬間を描いています。

たとえば、ある人は、職場で「頼られる存在」であろうとし続けていました。上司からの急な依頼にも笑顔で応じ、後輩の相談にも時間を惜しまず対応する。家庭でもパートナーや子どもの世話を一手に引き受け、周囲からは“できる人”として信頼されていました。

けれども、そんな日々を続けるうちに、朝起きるのがつらくなり、やりがいや達成感が感じられなくなっていきました。「何のためにこんなに頑張っているのか」、「誰かの期待に応えるばかりで、自分がどうしたいのかわからない」——ふと立ち止まったとき、心が静かに悲鳴を上げていることに気づいたのです。

これは「益」による“過剰な与え”が「訟」という心身の摩擦や内部対立に変わった典型です。易経の視点から見ると「益」は本来、循環的で調和的な関係を築くエネルギーです。しかし、それが一方向に偏りすぎると「自分ばかりが与える」関係性が固定され、やがて疲弊や不満を招きます。

では、どうすればこの悪循環から抜け出せるのでしょうか?

第一に重要なのは「与えることを止める」のではなく「与え方を見直す」ことです。つまり、“戦略的に引く”という選択肢を持つことです。自分のキャパシティを把握し「今は手を出さない」、「任せる」、「断る」という行動が、自己防衛ではなく、長期的な健やかさを守るための知恵となります。

第二に必要なのは「沈黙の主張」です。つまり、自分の欲求や限界を言葉にする勇気。周囲はあなたの頑張りに甘え続けるかもしれません。だからこそ「今は休みが必要です」、「それは私の担当ではありません」と、境界線を引く言葉を自ら選ぶことが、健全な人間関係を育てます。「訟」は衝突の象徴ではありますが、それは破壊のためではなく、対話による関係の再設計を意味しています。

また、メンタルマネジメントの面で有効なのは「自分が何にエネルギーを使っているのか」を可視化する習慣です。手帳に“今日一番消耗したこと”を一行だけ書いてみる。週末に“今週いちばん心が嬉しかった瞬間”を振り返ってみる。そうした小さな振り返りの中に、与える価値のある相手とそうでない相手、無理をしていた瞬間と心から動けていた瞬間の違いが見えてきます。

さらに「益の訟に之く」は、休むことの価値も教えてくれます。スケジュール帳をあえて一日空けておく、スマートフォンを1時間だけ手放す、散歩や読書のような“無目的な時間”を確保する。こうした“能動的な余白”は、心に再び余裕を取り戻し、必要なときに必要な人に、より質の高いエネルギーを与えるための回復手段になります。

大切なのは「自分を守ること」と「他者を支えること」は両立できるという信念です。そしてその鍵は「やみくもに与えることを美徳としない」、「必要なときに、必要な形で、必要な人に与える」という“選択のある関係性”を築くことです。

「益の訟に之く」は、優しさが自己犠牲に変わる前に、静かにこう語りかけてくれます。「もっと自分を信じていい。もっと自分を大切にしていい」と。バランスとは、他者と自分の両方を尊重すること。心が摩耗する前に、自分自身に最初の「益」を与えてあげること。それが、持続可能で満ち足りた日々への第一歩になるのです。

象意と本質的なメッセージ

「益の訟に之く」は、一見すると矛盾をはらんだ卦です。善意と衝突。成長と摩擦。与えることで始まる争い。その不協和音の中に、私たちが見落としがちな“本当の変化の兆し”が隠されています。

「益」は、他者のために自分の力を使うことで、巡り巡って自身の人生も潤っていくという理想を描いています。それは、組織の中での貢献、家庭での支え合い、社会への関与といった、あらゆる“与える行動”を肯定するエネルギーです。自らを小さくするのではなく、自分の器を広げ、他者とともに豊かさを分かち合う姿勢が「益」の本質です。

一方「訟」は、その流れの中で起きる“予期せぬひずみ”を表します。相手にとってはありがた迷惑だったかもしれない。意図が誤解されたかもしれない。あるいは、自分が与えたことで、逆に依存や依頼心を育ててしまったのかもしれない。「訟」は、そうした“摩擦”を無視せず、しっかりと見つめ、対処するように促します。

この2つの卦がつながっていることは、極めて象徴的です。つまり、善意の行動がいつも美しい結末を生むとは限らないこと、そして本当に価値ある与え方とは“争いが起きても向き合い続ける覚悟”を持ったものであるということを教えてくれているのです。

この卦を受け取ったとき、私たちが立っているのは“人との関係性の境界線”上です。どこまでが自分の役割で、どこからが相手の領域なのか。どんなときに手を差し伸べるべきで、どんなときに一歩引くべきか。その判断こそが、自分自身の人生を形づくり、また周囲との健全なバランスを生み出していく基盤になります。

「益の訟に之く」が伝えるのは、与えることも、ぶつかることも、共に人間関係と人生を深めるための学びであるということ。そして、衝突の中にこそ本質的な調整と成長の種が眠っているという現実です。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 「今週いちばん与えたこと」を書き出してみる

意識して他者のためにした行動を1つ挙げ、自分にどんな影響があったかを振り返りましょう。与えることと自分のエネルギー残量の関係を可視化する一歩です。 - 「断る練習」をしてみる

小さなお願いや依頼に対して、今日はあえて一つだけ「今は難しい」と伝えてみましょう。自己尊重は、健全なバランスの第一歩です。 - “感謝されなかったこと”を振り返る

見返りがなかった行為の中で、自分が何を期待していたかを自己観察しましょう。無意識の「求めすぎ」に気づくことで、もっと自由な与え方が見えてきます。 - 境界線を引くリストをつくる

「ここから先は相手の課題」と考えるべき場面を5つ挙げ、自分の責任範囲を明確にしましょう。感情的な巻き込まれを減らすための習慣です。 - ひとりの時間を30分だけ確保する

予定を入れず、スマホを手放し、自分の感覚に集中する時間をつくってみてください。心の充電ができてはじめて、与える力も持続します。

まとめ

「益の訟に之く」は、与えることの美しさと難しさ、その両面を映し出す鏡のような卦です。仕事でも、恋愛でも、家庭でも、そして自分自身の成長においても、私たちは常に“与えること”と“対立”の間で揺れ動いています。

この卦は、ただ人のために動くのではなく「自分がどこまで関わるべきか」、「どんな姿勢で関わるべきか」を問いかけてきます。葛藤や摩擦は、あなたが成長しようとしている証。だからこそ、そこから逃げずに、誠実に向き合う力こそが、より豊かでしなやかな人生を切り拓く原動力になります。

読者であるあなたが、もし今、誰かのために尽くしている最中であるなら。その優しさを、まず自分にも向けてあげてください。そして、自分の感情や限界に耳を澄ませてください。

人と関わるとは、自分を知ること。自分を満たすとは、他者にもより良いものを与える土台をつくること。

「益の訟に之く」は、そんな人生の深層をそっと照らしてくれる智慧です。今日の小さな選択が、あなたの未来をしなやかに育てていきますように。