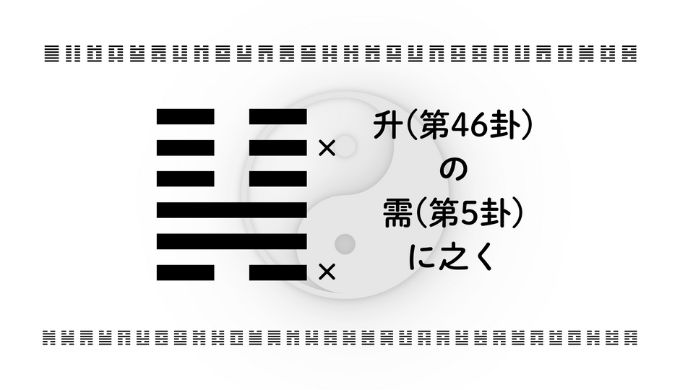

「升(しょう)の需(じゅ)に之く」が示す現代の知恵

「升」は、まっすぐに登っていく、努力と誠実さによる着実な成長の象徴です。一方「需」は、焦らずに時を待つという意味を含み、信頼と準備の重要性を示します。この2つが組み合わさるとき、そこには「誠実な努力」と「適切なタイミングを読む力」が求められます。

この卦は、目先の成功を追うのではなく、土台をしっかり固めながら確実に上昇していくことを教えてくれます。仕事で言えば、成果を焦るよりも、日々の行動に誠実であること。信頼を積み重ね、必要な助力を得てこそ、大きなプロジェクトも成功へと導かれます。恋愛やパートナーシップにおいては、誠意ある関係構築の積み重ねが鍵。急激な展開よりも、丁寧な関係性の育成こそが本物の信頼を育みます。また資産形成の観点でも、投資のタイミングを見極め、地に足の着いた長期的戦略を選ぶことが、堅実なリターンへとつながるでしょう。

今の時代は「すぐ結果が出る」ことが求められがちですが「升の需に之く」はそんな風潮に一石を投じます。焦らず、誠実に、一歩一歩進めば、かならずその道は開ける――そんな確かな教訓をもたらしてくれる卦です。

キーワード解説

成長 ― 根を張るほど未来は高く伸びる

成長とは、外に見える結果だけではなく、内なる姿勢の進化をも意味します。「升」は竹のように、まっすぐ地道に伸びていく象意がありますが、そのためにはまず深く根を張ることが欠かせません。人間関係でも、キャリアでも、土台を築くことを怠れば、表面的な成果は一瞬で崩れます。堅実な努力が、のちに大きな成果となって返ってくる――それが「升」の教える成長の本質です。

信頼 ― 待つ力が人を惹きつける

「需」が教えるのは、ただ待つことではなく“信頼して待つ”ことの大切さです。物事には流れがあり、相手にも準備の時間があります。焦って成果を求めれば、関係も結果も歪みが生じるでしょう。信頼をもって人を見守り、機が熟すのを待つ姿勢は、リーダーシップにも恋愛にも必要な力です。「相手を信じて、じっくり育む」ことの強さを、この卦は静かに語っています。

誠意 ― 真摯な行動がすべての礎となる

「升」も「需」も、その根底には“誠意”というキーワードが流れています。誠実に積み上げる。誠実に待つ。この姿勢こそが、組織でも、個人の人間関係でも、信頼を生む決定的な要素です。言葉で飾らず、行動で示すこと。誠意の積み重ねが、やがて人生の大きな基盤になるのです。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

現代のリーダーには、単に「決めて引っ張る」強さだけでなく「待つ」、「育てる」、「信じる」といった柔らかくも芯のある資質が強く求められています。目まぐるしく変化するビジネスの現場において、一方的な指示やトップダウンの判断は時に信頼を損ない、チームの自律性を奪ってしまうからです。

「升の需に之く」は、そうした時代の変化に応えるように、誠実な努力を積み重ねて着実に上昇していくこと、そして焦らず“信頼して待つ”という姿勢の重要性を教えてくれる卦です。これはまさに、現代的な意思決定やリーダーシップにおける本質的な指針といえるでしょう。

たとえば、ある中規模企業でマーケティング部門の部長に抜擢された女性がいたとします。彼女は若手時代から頭角を現し、業績も安定していたのですが、マネジメントは初めて。与えられたチームは年齢も経歴もばらばらで、部内の信頼関係はほとんど築かれていない状態。最初の会議で思ったように意見が出ず、数字も伸び悩み、彼女の中には「すぐに結果を出さなくては」という焦りが芽生えていきます。

しかし、そのとき彼女が思い出したのが「積み上げるリーダーシップ」という考え方でした。「升」のように、土台を一段ずつ確かに築いていくこと。そして「需」が示すように、チームの成長には“タイミング”があり、それを信じて待つこと。すぐに方向性を決めつけるのではなく、まず一人ひとりの声を丁寧に聴き、理解することから始めたのです。

彼女は、週に一度の1on1を設定し、それぞれのメンバーのキャリア背景や悩み、得意分野を知ることに時間をかけました。時には雑談の中から、その人のモチベーションの源泉を探ることもありました。最初は非効率に見えるその姿勢でしたが、やがてメンバーの表情が変わり、提案も活発になっていきました。

やがて数カ月後、ひとつのキャンペーンで大きな成果が出たとき、彼女は確信しました。結果は、戦略の正しさではなく「信頼の蓄積」から生まれていたのだと。

ここに「升の需に之く」が持つメッセージの本質があります。一時的な成果や即時の判断よりも、真に人を動かすのは、時間をかけて育てる姿勢。そして「自分が全てをコントロールしなくては」と思い込まず、チームの力を信じること。

これは決して楽な道ではありません。特に、成果を急がれる管理職や経営層の立場にいる人にとっては「待つ」ことに対する葛藤もあるでしょう。しかし、その忍耐と信頼が、次第に「部下が自走するチーム」をつくり、結果として組織全体の力を底上げしていくのです。

また、リーダーとしての「誠意」は不可欠です。部下に期待する前に、自分自身が誠実であること。たとえば、ミスを共有し、改善策を共に考える。理不尽なクレームに対応する姿勢を見せる。会議で上司に自分のチームを守る発言をする。こうした小さな行動の積み重ねが「この人のもとで働きたい」という気持ちを育てます。

リーダーシップとは、華やかなプレゼン力でもなく、即断即決のカリスマ性でもありません。

「日々の行動」、「積み重ね」、「誠実な姿勢」――それらが自然と人を動かし、結果として信頼を集める。

「升の需に之く」は、そのような“静かで揺るがないリーダーシップ”の道を示してくれるのです。

キャリアアップ・転職・独立

「今の仕事を続けていて、本当に自分は成長できるのだろうか?」

「キャリアを変えたい気持ちはあるけれど、タイミングが正しいのか分からない…」

そんな迷いを抱えるビジネスパーソンにとって「升の需に之く」は、非常に示唆に富んだメッセージを与えてくれます。この卦が伝えているのは「着実な成長」と「最適なタイミングを待つことの価値」。それは、キャリアの転機を迎える人にとって、まさに羅針盤となるような考え方です。

「升」は、努力の積み重ねによって徐々に高みに昇っていく象徴です。そこに派手な演出はありません。一気にブレイクスルーするような派手さはない代わりに、真の実力と信用を蓄積していくプロセスに価値を置いています。

対して「需」は、チャンスが自然に熟す時を見極め、それまでの“待つ力”を象徴しています。ただ漫然と受け身でいるのではなく「機が熟すまでに何を準備するか?」が問われる卦でもあります。

たとえば、ある女性会社員のストーリーをご紹介しましょう。彼女はIT企業で営業職として働きながら「いつかは自分の力でビジネスを立ち上げたい」と考えていました。しかし、日々の業務に追われ、転職や独立に踏み切る勇気が出ないまま、何年も同じポジションにとどまっていました。

そんな彼女が、あるセミナーで「焦らずに今すべきことを積み重ねれば、自然とタイミングが見えるようになる」という話を聞き、ふと腑に落ちた瞬間がありました。「今の仕事を“辞めるため”ではなく、“将来に活かすため”にやってみよう」と考え直したのです。すると、それまで嫌々こなしていた業務が、自分の将来に必要な“練習”のように思えてきました。

彼女は、社内のプロジェクトに手を挙げ、マーケティングやマネジメントの経験も積みながら、夜は副業でライティングを学び始めました。小さな実績と信頼が重なっていくうちに、社外の知人からフリーランス案件の打診を受けるようになり、1年後には会社を円満退職し、独立を果たしました。今ではクライアントの信頼を得て、複数のプロジェクトを安定して回すフリーランサーとして活躍しています。

このように「升の需に之く」は、キャリアを一足飛びで変えるのではなく「今いる場所での成長」と「機を見ての変化」という二つの視点を、両立して持つことの重要性を教えてくれるのです。

また、独立や転職を目指す際には「今の環境が本当に自分を活かせる場所なのか?」を冷静に見極める視点も不可欠です。「努力しても報われない」、「理不尽がまかり通る」職場で自分をすり減らす必要はありません。「升」は“育つ土壌”が整っていなければ芽が出ないことも示唆しています。成長できる環境かどうかを判断するには、客観的な自己分析と、信頼できる第三者の視点も取り入れましょう。

その一方で「需」が伝えているように、いかに理想的なポジションであっても“時期尚早”であれば実を結ばないこともあります。転職サイトで見つけた好条件の求人が、今のあなたにとって本当にベストなタイミングか?独立を急いで不安定な収入で追い込まれてしまうリスクはないか? そうした現実的なリスクも「需」は私たちに冷静に考えさせてくれます。

焦らず、今この瞬間から着実に力を蓄え、機が熟すのを信じること。自分が納得できる準備を重ねていれば、タイミングが来たときに、迷いなく一歩を踏み出せるのです。キャリアの選択とは、運やタイミングだけではなく「日々の積み重ね」と「待つ力」の掛け算。「升の需に之く」は、夢に向かって歩むすべてのビジネスパーソンにとって、確かな足場となる哲学を与えてくれます。

恋愛・パートナーシップ

恋愛やパートナーシップにおいて、誰もが一度は「この関係は本当に育つのか?」、「この人と将来を築いていけるのか?」といった不安や疑問を感じたことがあるのではないでしょうか。恋愛は理屈では割り切れず、感情とタイミングが大きく影響する分野です。だからこそ「升の需に之く」が示す“誠実な育み”と“信頼して待つ”という姿勢は、非常に実践的で重要な示唆をもたらします。

「升」は、時間をかけて丁寧に積み上げていく成長の象徴です。それは恋愛においては、関係性を焦らずに育てる姿勢を意味します。恋はときに、出会った瞬間に燃え上がるものと思われがちですが、本当に信頼し合える関係は“お互いの背景を知り、受け入れ、日々の積み重ねの中で育まれていく”ものです。

たとえば、ある女性がマッチングアプリで出会った男性と、半年かけて少しずつ距離を縮めていく過程がありました。最初の数回は無難な会話、趣味や仕事の話が中心でしたが、次第に家族のこと、過去の恋愛、将来の価値観など、少しずつ深い部分にも踏み込むようになっていきました。彼は一見誠実そうで控えめ。しかし決して急がず、彼女の話を丁寧に受け止めてくれる姿勢に、次第に安心感を抱くようになります。

あるとき、彼女はふと「この人となら、安心して時間をかけて関係を育てていけそう」と感じました。それは「升」のように関係を一段ずつ積み上げていくプロセスそのもの。派手さはないけれど、確実に信頼が育まれていく手応えこそが、パートナーシップにおける真の土台だと気づいたのです。

そしてもう一方の「需」は、相手を急かさない“待つ力”を象徴します。恋愛においては「早く付き合いたい」、「将来の話をしたい」という気持ちが先走ることがありますが、相手の準備が整っていなければ、それはただのプレッシャーになってしまいます。大切なのは、相手の歩幅を見ながら、信頼して待つ姿勢。言葉で安心を押し付けるのではなく、行動や時間の中で自然と安心感を伝えていくことです。

これはすでに恋人同士や夫婦となった関係にもあてはまります。たとえば、ある既婚女性が、仕事のストレスを抱えて元気のないパートナーに対して、つい「もっと話してほしい」、「何を考えているのか分からない」と詰め寄ってしまった時期がありました。しかし、その結果、パートナーはますます口を閉ざしてしまい、気まずい空気が長引きました。

そんな中、彼女が「升の需に之く」を知り「今は待つときなのかもしれない」と考え直しました。そして無理に話を引き出すのではなく、パートナーが安心して戻ってこられるよう、家の空間を心地よく保ち、何気ない会話を重ねる日々に切り替えました。やがて数週間後、彼の方から少しずつ本音を話すようになり、ふたりの関係は以前よりも深く、穏やかなものになっていきました。

このように「升の需に之く」は恋愛やパートナーシップにおいて“焦らず育てること”、“誠意をもって信頼すること”、“待つことが愛である”という、現代人が忘れがちな関係性の本質を教えてくれます。

また、理想のパートナーを引き寄せるという観点から見ても、この卦は重要なメッセージを持っています。それは「まず自分自身が成長の途中であることを認め、未来の準備をしていること」。恋愛を始める前に、自分の心が満たされていなければ、依存や焦りにつながりがちです。だからこそ、自分のキャリアや人間関係、日常生活を豊かにしながら「升」のように自分自身を育てていくことが、結果的に良い出会いにつながっていくのです。

「升の需に之く」は教えてくれます。

愛は競争でも駆け引きでもない。信じて育むこと、そして“待てる人”が最終的に強いのだと。

資産形成・投資戦略

資産形成や投資というテーマは、一見すると「易経」とは遠いように感じられるかもしれません。しかし、実は「升の需に之く」が示す“積み上げの力”と“タイミングを見極める知恵”は、金融戦略の本質と深く重なっています。

まず「升」が意味するのは、長期的かつ地道な成長です。資産形成において、この視点は極めて重要です。SNSでは“1年で億り人”のような派手な成功例が話題になりますが、実際にはそうした投資は高リスクで再現性に乏しく、真似するには不確実性が高すぎます。それよりも、日々の収支を整え、生活基盤を安定させ、小さな積立や分散投資を地道に継続していくことこそが「升」の精神です。

たとえば、ある会社員の女性が、30歳のときにふと「このままでは将来が不安」と感じ、資産形成を学び始めました。最初は何から手をつけていいかわからず、SNSで見かけた高配当株や仮想通貨に手を出しそうになったものの「まずは生活防衛資金をつくる」という基本に立ち返り、毎月3万円の積立NISAを始めました。同時に家計を見直し、無駄なサブスクを解約、クレジットカードを1枚に絞ることで、月の固定費を約2万円減らすことに成功。

この一連の行動は地味ですが「升」の象意に非常に近いものでした。時間をかけて、自分の経済基盤を少しずつ「高めていく」アプローチ。そして、すぐに大きなリターンを求めず、10年・20年というスパンで未来の自分に“積む”ことを選んだのです。

また、ここに「需」の意味――“待つ”という視点が加わると、投資におけるタイミングの読み方にも深みが出てきます。金融市場は常に動いており、株価は上がったり下がったりします。多くの人は、相場が上がると飛びつき、下がると恐れて売りますが、これは感情に任せた行動であり、資産を増やすどころか損失につながる典型です。

「需」はそうした焦りに対し「冷静に機を待て」と語りかけます。投資のチャンスは常に巡ってくる。大切なのは、普段から情報を集め、自分の目的に合った資産配分を考え“そのとき”が来たら迷いなく動ける準備を整えておくこと。つまり「待っている間に何をしておくか」が、成功の鍵を握るのです。

たとえば、リーマンショックやコロナショックのように市場が大きく動いたとき、冷静に資産を増やした人たちは、事前に「自分にとっての買い場」を決めていた人でした。恐怖や不安に飲まれず「今がその時だ」と判断して動けた背景には「需」のような“静かで強い準備”があったのです。

また、資産形成は“投資だけ”ではありません。副業やスキルアップに投資することも、大切な戦略のひとつです。たとえば、資格取得のための講座受講費や、ブログ運営のためのサーバー費用なども、将来的なリターンを見越した“自己投資”です。

この視点でも「升」は役立ちます。自己投資の成果は、すぐに現れるとは限りません。文章がうまくならない、フォロワーが増えない、収益が出ない――そんな焦りに襲われる時期もあります。でも、誠実に努力を積み重ねていけば、必ず“次の段階”に上昇できる瞬間が訪れます。そのためには「今は種をまく時期」と割り切って、成果を焦らず“待つ”こと――「需」の教えが重要になってくるのです。

最後に忘れてはならないのが「信頼資本」もまた、大きな資産であるということ。仕事仲間、家族、パートナーとの信頼関係があれば、経済的な困難も乗り越えやすくなります。逆に、どれだけ収入が多くても、信頼を失えば人生は不安定になります。「升の需に之く」は、誠意と信頼を軸にした経済的な生き方を支えてくれる卦でもあるのです。

堅実に積み上げ、冷静に待ち、準備を怠らない――

それこそが、ブレずに豊かさを築く資産形成と投資の“王道”なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「もっと仕事を頑張らなければ」、「家庭のことも気にかけたい」、「自分の時間がまったくない」――

現代のビジネスパーソン、特に女性たちは、仕事・家庭・自己実現のすべてをバランスよくこなそうとするあまり、心身が追いつかず、慢性的な疲労やストレスを抱えてしまいがちです。

そんなとき「升の需に之く」が伝えるメッセージは、私たちに優しく、そして力強い支えとなってくれます。この卦が示すのは、“着実に積み重ねることの大切さ”と“焦らず待つ勇気”。つまり、人生のバランスをとるには「今どこにいるか」、「何に集中すべきか」、「いつ動くべきか」を、落ち着いて見極める視点が必要だということです。

「升」は、まっすぐ上へと伸びていく竹のような成長の象意です。しかし、竹がしなやかに強く伸びていくためには、根を深く張り、内部にしっかりとした節が必要です。これは、ワークライフバランスにおいても同じ。外から見える「成果」や「充実感」を追いかけるだけでなく、内面――つまり心と身体の余裕、自分自身との関係性を整えることが不可欠なのです。

たとえば、ある女性管理職のケースを考えてみましょう。彼女は30代後半で昇進を果たし、複数の部下を抱える立場に。日々の業務、クライアント対応、社内調整に追われる一方で、プライベートではパートナーとのすれ違いや、親の介護といった問題も重なってきていました。自分の時間は深夜と早朝しか取れず、睡眠も不規則。やがて、体調不良で倒れ、1週間の休職を余儀なくされました。

その後、彼女は復職にあたって「自分の働き方を根本から見直そう」と決意します。そして、復帰初日から「全てを完璧にこなす」ことを手放し、毎週1時間だけ“何もしない”時間をスケジュールに入れるようにしました。あえて「何も生産しない時間」を設けることが、最初は罪悪感を伴いましたが、次第にその時間が、自分を取り戻す貴重な“呼吸”のように感じられるようになったといいます。

これはまさに「升」のような節目をつくること。「働く→休む→整える→また動く」という、成長と回復のリズムを取り戻したのです。そして、彼女が完全に回復するまでの間、仕事上で重要な判断やプロジェクトの立ち上げには、意識的に「今は動かない」と決めて“待つ”姿勢を貫きました。それが「需」の教え――無理に動いて傷を広げるより、回復と準備に徹し、次のタイミングを見定めるという智慧です。

また、メンタルマネジメントの視点で見たとき、この卦は“感情の波をコントロールする術”としても活用できます。焦り、不安、自己否定、イライラ――日常に潜むこうした感情に流されてしまうと、パフォーマンスはもちろん、自己肯定感まで蝕まれてしまいます。

「升の需に之く」は、そんな感情の波に対して「揺れてもいい、でも折れないで」と語りかけます。上に昇ろうとする気持ち(向上心)と、じっとその時を待つ気持ち(内省・休息)は、対立するものではありません。むしろそれらは補い合うもの。だからこそ、自分の内なる声に耳を澄まし「今日は進む日」、「今日は休む日」と判断できる余白を、日々の中に持つことが重要なのです。

たとえば、朝のルーティンを整えることで、気持ちの土台を安定させることも有効です。散歩、日記、瞑想、湯船に浸かる、好きな音楽を1曲聴く――たった5分でもよいのです。そうした行動は「今日は上昇のための一歩」として自分にOKを出す習慣となり「升」のエネルギーを日々注ぎ込む行為になります。

一方で、何かがうまくいかないときや、やる気が出ないときには「それは『需』のフェーズにいるんだ」と受け止めましょう。「今は力を蓄えるとき」、「土を耕しているだけ」と考えるだけで、心の焦燥感がふっと軽くなります。

現代の忙しい生活の中で、頑張りすぎる人ほど「止まる」ことに罪悪感を持ちます。しかし本当は「止まること」、「休むこと」こそが、長期的な成長を支える基盤になるのです。

「升の需に之く」は、私たちにこう伝えてくれます。

バランスの良い人生とは、一気に高く飛ぶことではない。地道に積み重ね、必要なときは待ち、心と身体のリズムに誠実に向き合うことこそが、持続可能なライフスタイルなのだと。

象意と本質的なメッセージ

「升の需に之く」は、人生における“成長の本質”と“成功の成熟条件”を静かに、しかし力強く語りかけてくれる組み合わせです。この卦の背景には「誠実な努力を重ねることで、人は確実に前に進める」、「結果を急がず、タイミングを信じることで、より深い信頼や成果を得られる」という、極めて現代的な意味が込められています。

まず、主卦である「升」の象徴は“地中からまっすぐに芽を出し、天を目指して伸びていく成長の姿”です。これは、今の実力や立場に関係なく、誰もが正しい方向に誠実な努力を積み重ねることで、社会的な信頼や成果を手に入れていけるという可能性の象徴でもあります。ただし「升」の成長は、決して“速さ”を求めるものではありません。むしろ、焦って飛び級しようとすれば、土台が崩れ、途中で折れてしまうことさえあるのです。だからこそ、この卦は「誠意を持ち、地道に前進すること」の大切さを強く伝えています。

そこに「需」が変化として加わると、この“成長”には“待つことの知恵”が伴ってくるのです。「需」は、環境や相手がまだ整っていない状況下において、無理に進むのではなく“水が地にたまり、やがて流れ出すタイミングを待つように”自分の内側を充実させていく姿勢を示します。

たとえば、ビジネスにおいては「戦う場所がまだ整っていない」、「チームが育っていない」、「市場がまだ反応していない」といった状況において、むやみにアクセルを踏まず“準備期間として丁寧に土台を築く”姿勢が問われます。恋愛やパートナーシップにおいても「信頼がまだ育っていない」、「相手に余裕がない」場合に、急ぐのではなく“相手を信じて見守る”という選択が必要になるでしょう。

この卦が教えてくれる本質は、「努力すること」と「結果が出ること」は常にタイムラグがある、という自然の原理への理解です。現代社会では、即レス、即成果、即フォローのようなスピード文化に慣れすぎて「少しずつ積み上げる価値」、「待って育てる価値」が見過ごされがちです。でも実際、長く愛される人や信頼されるビジネスは、表には見えない「準備」と「持続」のうえに成り立っているのです。また「升の需に之く」は、成功とは一人で突き進むものではなく、誰かの支えや機会、運命的な巡り合わせのうえに成り立つものであるというメッセージも含んでいます。

「自分が努力すれば結果が出る」は真実ですが「すぐに結果が出るとは限らない」こともまた現実です。だからこそ、ただ待つのではなく、「待ちながら、準備を怠らない」こと。それこそが、最も戦略的で、実りある“成長の姿勢”なのです。

この卦を受け取ったとき、私たちは焦らず、しかし歩みを止めず、自分の心と行動を少しずつ整えていくことが求められます。昇っていくために必要なのは、見栄でも焦りでもなく、内面の静けさと行動の一貫性。そして、時が満ちるのを信じる力。それが「升の需に之く」に込められた、時代を超えて響く本質的なメッセージです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 今日の「一歩」を手帳に書き出す

やるべきことを大きく考えすぎると、動けなくなってしまいます。まずは「今日はこれだけはやる」と決めて、小さな一歩を具体的に手帳やスマホのメモに書き出してみましょう。たとえば「提案書の見出しだけつくる」、「気になる講座を検索する」など、行動のハードルを下げることで、日々の前進が習慣になります。 - 「今は準備のときかもしれない」と自問する

うまく進まない案件や、結果が見えない状況にあるとき「なぜ動けないのか?」と焦る前に「今は待つタイミングなのでは?」と問い直してみましょう。この一言を自分に投げかけるだけで、無理な突破や空回りを避けることができ、内側の整理に集中できるようになります。 - 信頼したい人に「待つ姿勢」を示す

恋人、パートナー、上司や部下など、今気になっている相手がいるなら、あえて急かさず、ひと呼吸置いて“見守る”という選択をしてみてください。「焦って言葉にしないこと」も、信頼を伝える立派なコミュニケーションです。相手が安心して心を開く余白をつくることで、関係が自然と深まることもあります。 - 1日5分、自分のためだけの時間を確保する

「升」の成長には、“自分の土台”を整える時間が必要です。たとえば朝の静かな5分間に好きな音楽を聴いたり、深呼吸するだけでもOK。この短い時間が、自分自身と向き合う貴重な“栄養”となり、ブレない判断力や感情の安定をもたらします。 - 過去1ヶ月で積み上げたものを振り返る

前に進めていないと感じるときほど「これまでの積み重ね」に目を向けてください。手帳、メモ、メール履歴などを見返して、自分がしてきた努力や、起きた小さな変化を確認しましょう。「意外と進んでいた」と気づくことで、自己肯定感が自然と高まり、次の一歩への原動力になります。

まとめ

「升の需に之く」は、私たちが現代を生きるうえで、忘れがちな“成長の本質”と“信頼の力”を静かに、しかし確かに教えてくれる卦です。目の前の結果を急ぐのではなく、一段一段、着実に積み重ねること。誰かに先を越されても、他人のスピードと比較せず、自分のリズムを信じること。そして、タイミングが訪れるまで「準備を重ねながら、待てる人」であること――それが、この卦に込められた最も大切な智慧です。

この記事では、キャリア、リーダーシップ、恋愛、資産形成、メンタルマネジメントといった多角的なテーマにわたり「升の需に之く」が持つ知恵を具体的な行動に落とし込んでご紹介しました。

多忙な日々の中で、私たちはつい「もっと早く」、「もっと多く」、「もっと目に見える成果を」と、無意識に自分を追い込んでしまいがちです。しかし、本当の成長とは、目立たない日々のなかで誠実に積まれた努力と、信じて待つ時間の中にこそ宿るもの。“静かなる前進”の尊さを、この卦は教えてくれています。自分自身にとっての「今の一歩」は何か。焦る気持ちが出てきたとき、どんな「準備」ができるのか。そして、自分の成長を信じて、どこまで「待てるか」。それらを少しずつ問いながら進んでいけば、きっとあなたの人生は、目に見えないところから確実に「昇って」いくはずです。

“焦らず、積み上げる。そして、時を信じる。”それは、一見地味で時間がかかるように思えるかもしれませんが、実はもっとも力強く、持続可能な「自分らしい成功」への道。今日からぜひ「升の需に之く」が示すこの叡智を、あなた自身のライフスタイルやキャリア戦略に取り入れてみてください。きっと、静かに、しかし着実に、あなたの人生は高みへと昇っていくことでしょう。