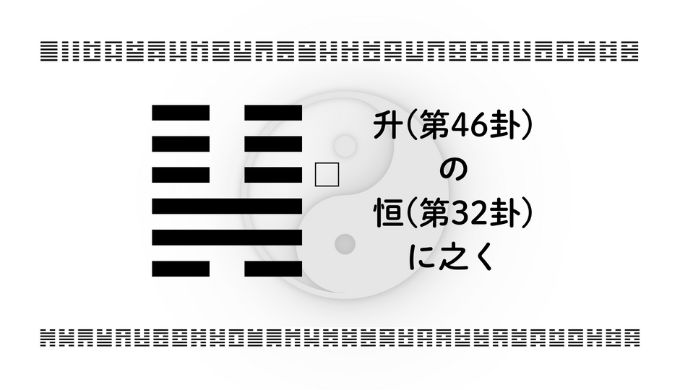

「升(しょう)の恒(こう)に之く」が示す現代の知恵

「升」は、天に向かって少しずつ上昇していく力を象徴します。その昇り方は緩やかで、無理をしない自然な成長を意味します。いわば、「根を深く張りながら高く伸びる木」のような姿です。上に向かう力が強いということは、それだけ足元の安定が重要になる。だからこそ「升」は「焦らず、着実に」を教えてくれるのです。一方「恒」は、その名の通り「変わらぬもの」、「続けること」、「意志の強さ」を示します。人間は状況の変化や感情の波に影響を受けやすい存在ですが、「恒」はその中においても揺るがぬ精神を保つことを求めます。つまり、「升の恒に之く」とは、「上昇していく努力を、ぶれずに続けること」――この二つの要素の統合です。

この組み合わせが現代において強い意味を持つ理由は明白です。今の社会は成果主義的で、短期間での結果が重視される傾向があります。SNSのように「見える成功」が評価される時代では、つい他人と比較し、焦りや劣等感を感じることも少なくありません。しかし「升の恒に之く」は、そのような浮ついた評価軸とは対照的です。それは、外部の評価ではなく、自分の内側にある「軸」に立ち返ること。そして、その軸を信じて努力を続けることにこそ、本当の上昇があると教えてくれます。

易経において「恒」は、単に「続ける」というだけでなく「続けるに足る理由を持つこと」を重視します。目的を持たずに惰性で続けることは「恒」ではありません。自分の意志で選び、信念をもって取り組み、その道のりを歩み続ける――それが真の「恒」です。したがって、この卦は「ただ頑張る」のではなく「正しい方向で頑張り続ける」ことを促すのです。

これはまさに、現代のビジネスや人生設計の基本原則と一致しています。短期的な成果を求めるあまり、戦略や方向性を頻繁に変えてしまうと、長期的な信用や価値を失うことになります。一方で、地道でも信念に基づいた行動を続ける人は、やがて「継続することでしか得られない実力」や「時間が磨く信用」を手にします。「升の恒に之く」は、変化の時代だからこそ必要な「持続する成長戦略」を示しているのです。

キーワード解説

持続 ― 人生全体を見据える安定感

私たちは、日々の中で結果を急ぎたくなる瞬間に何度も出会います。たとえば、キャリアで評価を得たい、SNSで成果を見せたい、投資で早く利益を出したい――そうした欲求は自然なものです。しかし「恒」が示すように、真の成果は時間を味方につけたときにこそ現れます。持続とは「続けること」以上の意味を持ちます。それは「一時の情熱を、安定した意志へと変える力」です。情熱は火のように強く燃え上がりますが、燃料が尽きればすぐに消えてしまいます。他人の評価に揺さぶられるのではなく「自分がどんな人間でありたいか」という軸を持つ。それがある限り、外的な変化の中でもブレずに前進を続けられるのです。

地道― 積み重ねが最終的な飛躍を生む

「地道」とは、派手さや速さよりも、「確実さ」と「誠実さ」を重視する姿勢を意味します。「升」は、まさにこの「地道さ」の象徴です。高みを目指しながらも、焦らず確実に一歩ずつ昇っていく。それは“戦略的忍耐”の姿勢でもあります。また「地道さ」は「安定の中での成長」も意味します。同じ場所で同じ努力を繰り返しているように見えても、そこには必ず微細な変化と進歩が存在します。「升」は、まさにその「静かな上昇」を肯定します。成長は常にドラマチックである必要はありません。日々の中で少しずつ積み上げていく過程こそが、後に大きな信頼と成果を生むのです。

覚悟― 周囲に流されず自分の道を貫く決断力

覚悟とは、感情的な決意ではなく、理性的な選択の継続です。外から見れば穏やかでも、内側には強い確信がある。この“静かな強さ”こそが、長く続く成果を生む根源になります。人は往々にして、変化を恐れる一方で、変わらないことにも不安を感じます。だからこそ、「自分がどうありたいか」を定めることが重要です。覚悟は、その「軸」を決める行為でもあります。一度決めた方向を維持するには、周囲の評価よりも、自分の納得感を優先する勇気が必要です。「恒」は、変わらぬ意志をもって、状況に応じて柔軟に対応することを理想とします。すなわち「覚悟」とは頑なさではなく、柔軟さと持久力を併せ持つもの。それが真の安定を生むのです。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「升」の卦は、一歩ずつ上昇していく過程を象徴します。勢いではなく、確かな歩みを重ねていく。そこに「恒」の卦が加わると、ただ登るだけでなく、持続的に成長し続けるリーダー像が浮かび上がります。現代のビジネス環境では、短期的な成果に追われる中で、長期的なビジョンを貫くことが難しくなっています。しかし、この卦はあえてその“ゆるやかな上昇”の価値を教えてくれるのです。焦らず、軸をぶらさず、確かな足場を築きながら進むこと。それが真に信頼されるリーダーの姿勢です。

ある女性マネージャーがいました。彼女は新しいチームを任され、すぐに結果を出すよう上層部から強いプレッシャーを受けていました。周囲は改革を急げと促し、彼女自身もその期待に応えたいと焦っていました。しかし、メンバーは新しい方針に戸惑い、成果どころか離職者まで出てしまいます。そんなとき、彼女は「升の恒に之く」の言葉に出会いました。「ゆっくりでもいい、信頼という土台を積み上げよう」と決めたのです。焦る心を抑え、対話を重ね、一人ひとりの力を引き出す方向に舵を切りました。半年後、チームの雰囲気は驚くほど変わり、結果として業績も安定していきました。

このエピソードに象徴されるように「升の恒に之く」は“成長の速度よりも、方向と継続性を大切にせよ”というメッセージを含みます。リーダーの仕事は、短期的な数字を追うことではなく、チームが自律的に動ける状態をつくることです。そのためには、まず自らが一貫した姿勢を保ち、信頼される存在であることが必要です。人はリーダーの言葉よりも、行動と一貫性を見ています。どんな状況でも誠実に対応し、約束を守る。小さな積み重ねが、やがて周囲の信頼を生み、組織を動かす原動力となるのです。

また、この卦は“上昇する力は内側から生まれる”ことも示唆しています。リーダーとは外からメンバーを引き上げる存在ではなく、内なる力を引き出す存在です。命令や強制ではなく、共感と信頼によって人を動かす。そのためには、自分自身の内面を整えることが欠かせません。焦りや不安に支配されると、リーダーの判断はぶれ、周囲も混乱します。心が静まっているときこそ、的確な意思決定ができるのです。

「恒」は、変化の中にあっても“軸を保つ力”を象徴します。目の前のトレンドに流されず、自分とチームの本質を見失わないこと。たとえば、短期的な成果を優先して長時間労働を強いるような判断は、目先の利益を得ても長期的には信頼を損ねます。一方、リーダーが「持続的に成果を出せる環境を整える」ことに注力すれば、チーム全体の幸福度と成果の両立が実現します。これはまさに“「恒」のリーダーシップ”です。

決断の瞬間に迷いが生じたとき、「升の恒に之く」は静かに語りかけます。

――いま大切なのはスピードではない。方向と信念を見失わないことだ、と。

どんなに小さな一歩でも、正しい方向へ歩んでいるなら、それは確かな前進です。リーダーとしての成長とは、華やかな成果を上げることではなく“続ける覚悟”を持ち続けることなのです。焦らず、誠実に、そして一歩ずつ。その姿勢こそが、時代を超えて人を導くリーダーの本質といえるでしょう。

キャリアアップ・転職・独立

「升の恒に之く」が示すキャリアの道は、決して一気に上り詰めるものではありません。階段を一段ずつ登るように、静かに、着実に進むこと。その過程の中で、自分の軸を失わずに歩み続けることが大切です。現代社会では、SNSや他人の成功が可視化される時代。焦燥感や比較の感情が、心のペースを乱します。しかし、この卦は「自分のリズムで進めばいい」と静かに語りかけます。上昇には段階があり、それを飛ばそうとすると、かえって足を滑らせてしまうことがあるのです。

たとえば、ある会社員がいました。彼女は長年勤めた企業を辞めて独立を考えていました。周囲からは「今がチャンスだ」と背中を押され、勢いで起業しようとしましたが、内心ではどこか不安がありました。そんなとき「升の恒に之く」を学び、「上昇とは、土台が固まって初めて意味を持つ」と知ります。焦らず、まずは副業から始め、小さな成功体験を積み上げていく。信頼できる仲間を見つけ、自分の強みを明確にしていくうちに、半年、一年と経ち、自然と独立のタイミングが訪れました。彼女はこう語ります。「あのとき、焦って飛び出していたら、きっと長くは続かなかった。少しずつ積み上げた時間こそが、私の財産です」。

キャリアアップとは「昇格」や「転職」といった表面的な変化だけを意味するものではありません。それは“自分の価値を少しずつ引き上げる過程”です。スキル、信頼、人間関係、視座――これらを日々の中で磨いていく。すると、ある日ふと、以前の自分とは違う高みにいることに気づきます。「升」はまさにその状態を象徴しています。静かな成長、見えない努力、それらが未来の安定を形づくるのです。

「恒」が加わることで、この卦はさらに深いメッセージを持ちます。それは“続ける覚悟こそ最大の力”ということ。転職や独立を考えるとき、私たちは「次こそ理想の場所があるはず」と外の世界に答えを求めがちです。しかし、真のキャリアアップは“逃げずに続けること”からも生まれます。今の環境の中で、試行錯誤を重ね、自分の役割を全うすることもまた、上昇の道のひとつ。つまり、「今の場所で積み上げる」も、「新しい場所へ挑む」も、どちらも「升」の流れの中にあるのです。

この卦を得たときに意識したいのは「次の段階に進む準備ができているか?」という問いです。キャリアの節目では、華やかなチャンスほどリスクが潜んでいます。表面的な魅力に引かれるのではなく、自分がどんな価値を提供できるか、どんな持続性を築けるかを考えることが大切です。「恒」の視点を持つことで、瞬間的なチャンスを見極め、長期的な成功へとつなげる判断ができるようになります。

そして何より、この卦は“自分自身の物語を信じる力”を教えてくれます。誰かと比べて遅れているように感じても、自分の歩幅で進むことが、結果的に最も確かな道となる。焦る必要はありません。キャリアとは競争ではなく、積み重ねです。あなたが今日行った小さな努力が、明日の信頼をつくります。その積み重ねがやがて、揺るがないキャリア基盤を築くのです。

静かな上昇。続ける勇気。そして、自分を信じる覚悟。それが「升の恒に之く」が伝えるキャリアの本質です。

恋愛・パートナーシップ

恋愛もまた、人生の中で「上へ昇る」プロセスを伴うものです。「升」は新しい関係性を築くときの希望や高揚を「恒」はその関係を長く続けていくための粘り強さを象徴します。この二つが重なるとき、易経はこう語ります――「恋は、始まりよりも続け方にこそ真価がある」と。

初めて出会ったときのときめき、会話の新鮮さ、相手への期待。恋の始まりには“昇る”エネルギーが満ちています。しかし、時間が経つにつれ、現実や違いが見えてくるもの。相手を理解する努力や、思いやりの習慣がなければ、その上昇は途中で止まってしまうこともあります。「恒」は、そうした現実の中でも“関係を育て続ける力”を求めています。

たとえば、ある女性がいました。彼女は恋人と意見が食い違うたびに、自分ばかり我慢しているような気がして、関係を終わらせたくなっていました。しかし、ある日ふと気づいたのです。「私が求めているのは、完璧な理解ではなく、少しずつ深めていける信頼なのかもしれない」と。その日から彼女は“分かり合えない瞬間”を恐れずに、丁寧に話す努力を始めました。結果として、二人の関係は以前よりも穏やかで強いものになったのです。

恋愛やパートナーシップにおける“上昇”とは、派手な変化を意味しません。むしろ、日常の中で少しずつ育まれる「相手を思う姿勢」が、その人を精神的にも成熟させていくのです。会話のトーン、感謝の言葉、寄り添う沈黙――そうした小さな積み重ねが、愛という関係を支える礎になります。それはまさに「升の恒に之く」の道。短期的な情熱よりも、長く続ける中で生まれる温かさを信じる姿勢です。

また、恋愛を“成長の鏡”と捉えることも、この卦の示す智慧の一つです。恋をすると、人は無意識に「もっと良い自分になりたい」と願います。相手に認められたい、支え合いたい――その思いが、自分を内面から磨く原動力になる。恋は自分を高める“修養”でもあるのです。「升」は、そうした内なる上昇エネルギーを象徴し、「恒」はそれを継続させる意思を求めています。つまり恋愛とは、心の成長と継続の交差点。愛することを通して、人としての深みを育む機会なのです。

さらに、この卦は「焦らず、自然な流れを信じる」ことの大切さも教えてくれます。恋がうまくいかないとき、私たちはつい答えを急いでしまいます。「なぜ返事が遅いのだろう」、「どうしてわかってくれないのだろう」――そんな焦りの感情は、関係を無理に引き上げようとする“急な昇り”のようなものです。しかし、「升」は“ゆるやかに昇る階段”を象徴しています。時間をかけて理解し合い、信頼を積み重ねることで、関係は本物へと成熟していく。恋も人生と同じく、急がば回れ。焦らず育むことが、最も確実な上昇なのです。

恋愛において「恒」は、誠実さの象徴でもあります。相手を変えようとするのではなく、自分が誠実であり続けること。たとえすれ違いや沈黙の時間があっても、「信じて待つ」「自分の想いを丁寧に伝える」――そうした小さな誠意の積み重ねが、信頼という目に見えない土台をつくります。そしてその土台があれば、関係は外的な変化に揺らぐことなく、穏やかに続いていくのです。

恋愛や結婚生活の中で、時に「努力しても報われない」と感じる瞬間もあるでしょう。しかし、「升の恒に之く」は教えます。その努力の一つひとつが、あなた自身を高める力になる、と。相手のために尽くすこと、言葉を選ぶこと、譲り合うこと――それらは同時に“自分を磨く修行”でもあるのです。恋愛は相手と共に成長していく旅であり、その道のりのすべてに意味があります。

そして最後に、この卦は“愛の継続には信頼の更新が必要”だと伝えています。信頼は一度築けば終わりではなく、日々の関わりの中で少しずつ磨かれていくもの。「ありがとう」、「ごめんね」、「今日も会えてうれしい」――そんな小さな言葉を欠かさず伝えることが、愛を「恒」に変えていく。恋は一瞬の情熱で始まり、日々の心遣いで続いていく。その姿勢こそ「升の恒に之く」の恋愛における真の姿なのです。

資産形成・投資戦略

「升の恒に之く」が資産形成の道に示すメッセージは、とても現実的です。それは――“焦らず、着実に積み上げること”。お金の世界においても、人生の階段を上るように、ゆるやかに成長していく姿勢が求められます。大きな利益を一瞬で得ようとするよりも、長い時間をかけて「信頼できる土台」を育てること。それこそが、真に豊かになる人の共通点です。

多くの人が資産運用を始めるとき「早く増やしたい」という気持ちに駆られます。SNSでは「〇ヶ月で資産◯倍」といった情報があふれ、つい自分もその波に乗り遅れまいと焦ってしまう。しかし「升の恒に之く」は静かに教えてくれます。“上昇には順序がある。地固めを怠る者は、上に行くほど不安定になる”と。

たとえば、積立投資や分散投資を続けている人は、一見すると派手さがありません。しかし、その一歩一歩が確実に未来の安定をつくります。「恒」は、日々の継続が持つ“見えない力”を象徴します。月に1万円の積立でも、10年続ければ120万円、20年で240万円。それが複利で回れば、さらに大きな成果になる。小さな行動の繰り返しが、大きな成果を呼び込む――それが「升」の精神に他なりません。

また、この卦が教えるもう一つの智慧は「目先の変動に惑わされないこと」。市場は上がったり下がったりを繰り返します。そのたびに心を揺らしてしまうと、最も大切な“継続の力”が失われます。「恒」は“信念を持って続ける姿勢”を意味します。投資の世界では、知識や技術よりも、この精神的な安定こそが成功の鍵を握るのです。

ある女性投資家の話を紹介しましょう。彼女は会社員時代に、ボーナスの一部を使って少額のインデックス投資を始めました。最初の数年は、成果がほとんど感じられず、同僚たちは派手な投資話に心を奪われていきました。しかし、彼女は「升の恒に之く」の考えを胸に、淡々と積み立てを続けたのです。やがて10年が経ち、経済の波がいくつも過ぎた後、彼女の資産は安定した成長を見せていました。「早く結果を求めなかったからこそ、失わずに増やせた」と、彼女は言います。その姿勢こそが、この卦の象徴です。

そして、「升の恒に之く」は“学び続ける姿勢”の大切さも伝えています。資産運用とは、知識を積み上げることで安定していく世界です。投資を始めた最初の頃は、誰しも不安や迷いを感じます。しかし、少しずつ理解を深めていけば「なぜこの投資を選ぶのか」、「どのくらいのリスクを取るのか」といった判断基準が明確になります。この知の積み重ねもまた「升」の上昇。そして、それを途切れさせない「恒」の心が、長期的な成功を支えるのです。

また、資産形成は“お金”だけでなく“信頼”や“人との関係”も育てる行為です。自分の価値観を共有できる人と出会い、正しい情報を選び取る力を養う。孤独な投資ではなく、学び合う仲間を持つことで、判断のブレが少なくなります。「恒」とは、単に続けることではなく、“続けられる環境を整えること”でもあるのです。

もう一つ、大切なのは「リスクを怖れすぎない勇気」。「升」の象意には「昇る=試みる勇気」も含まれています。ただし、恒があることで、それは無謀ではなく“計画的な挑戦”になります。たとえば、長期的な目標(教育資金や老後資金)を定め、その中の一部で新しい投資に挑戦する。これが“上昇と持続の調和”です。一度の失敗で投げ出すのではなく、経験を蓄積し、より確かな判断力を身につける。その繰り返しが、やがて「揺るがない富の基礎」を築きます。

結局のところ、「升の恒に之く」が教える資産形成とは――“信頼と忍耐で築く持続的な豊かさ”です。短期間の利益ではなく、長期的な安定。派手な勝利ではなく、静かな継続。あなたが今日も積み立てたその一歩が、未来の安心を形づくっています。焦らず、諦めず、学びながら進む。それが、易経が伝える「豊かさの道」であり、あなた自身の成長の証なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「升の恒に之く」が教える働き方の智慧は、現代の忙しさに疲れた人々にこそ響くものです。それは、「上を目指す努力」と「続けられるペース」の調和。人生を階段のように一歩ずつ上る過程で、心と体のバランスをいかに保つか――。この卦は、“成長と安定の両立”というテーマを優しく照らしてくれます。

仕事の成果を出そうとすればするほど、私たちは無意識にアクセルを踏み込みがちです。「もう少し頑張れば届く」、「休むのはまだ早い」と自分を追い込み、気づけば限界を超えている。しかし「升の恒に之く」はその危うさを戒めます。“昇る”ことは大切だが、昇り続けるためには“休むこと”もまた不可欠だ――と。「恒」のメッセージは、止まらずに続けることではなく“持続可能な形で歩みを保つこと”です。

たとえば、ある会社員がいました。彼女は責任感が強く、いつも人の期待に応えようと努力していました。しかし、完璧を目指すあまり、心身が疲弊していきます。そんなとき、上司に言われた一言が心に残りました。「頑張り続けるためには、休む勇気も必要だよ」。それ以来、彼女は“全力”を少し緩め、1日の中に自分を整える時間を取り戻しました。朝の10分間のストレッチ、昼休みに好きな音楽を聴く、週末には自然に触れる――。小さな習慣の積み重ねが、彼女の心に静かな安定をもたらしました。結果として、以前よりも集中力が増し、仕事の質も向上していったのです。このエピソードは、「升の恒に之く」の核心を象徴しています。“昇り続けるためにこそ、止まる時間が必要”。易経が伝える「恒」とは、ただ我慢強く耐えることではありません。それは、“自分に優しく、長く続けられるリズムを見つけること”なのです。

ワークライフバランスを整えるには、まず「何を優先したいか」を明確にすることが出発点です。仕事・家庭・自分の時間――すべてを完璧にこなそうとすれば、どこかが歪みます。だからこそ、いまの自分にとって最も大切なことを一つ選び、そこに意識を集中させる。そして、他の要素は「支えるリズム」として緩やかに配置する。たとえば、今はキャリアアップを優先する時期なら、家事を外注する。家庭を支える時期なら、仕事のペースを意識的に落とす。この柔軟さこそが、「恒」の知恵です。

また、メンタルマネジメントの観点から見ても、この卦の教えは深い意味を持ちます。人の心は常に変化します。焦り、迷い、恐れ、期待――それらは決して排除できるものではありません。むしろ、それらを“共に連れて歩く”ことが、真の安定につながります。「恒」の力とは「感情を押し殺すこと」ではなく「感情を抱えながらも、自分の軸を保つこと」。嵐の中でも、静かに立ち続ける樹木のような強さです。

具体的には、1日の終わりに「今日できたことを3つ書く」だけでも、心の安定は違ってきます。それは成果でなくても構いません。「無事に1日を終えた」、「誰かに優しくできた」、「少し笑顔で過ごせた」――それで十分です。そうした小さな自己承認の積み重ねが、自己効力感を育て、心の土台を固めてくれます。

さらに、「升の恒に之く」は人間関係のバランスにも光を当てます。上昇を目指す過程で、孤独や不安を感じることがあります。しかし“続ける力”は、支えてくれる人との関係からも生まれます。信頼できる友人、同僚、家族――誰か一人でも、自分の努力を見守ってくれる存在がいれば、人は驚くほど強くなれます。「恒」とは、“人と繋がることを恐れない勇気”でもあるのです。

結局のところ、ワークライフバランスも、メンタルの安定も、特別なテクニックではなく、「今の自分にやさしくなる」ことから始まります。今日できなかったことより、今日できたことに目を向ける。誰かのペースではなく、自分の歩幅で進む。それこそが、“昇り続けながら折れない心”を育てる方法なのです。

「升の恒に之く」は、働くすべての人にこう語りかけます。――“あなたが無理なく続けられるペースこそ、人生を豊かにする最短ルート”。小さな休息、静かな時間、穏やかな笑顔。それらを軽視せずに大切にできる人こそ、真に上昇を続けられる人なのです。

象意と本質的なメッセージ

「升」は、上昇・成長・進歩を象徴する卦です。しかしその“昇り”は、突発的な成功ではなく、積み上げの果てに得られるものです。ここでいう上昇とは、社会的地位や収入の増加といった外面的な意味にとどまりません。内面的な成熟、精神の高揚、そして人間としての深まりをも含みます。易経における「升」は、努力と誠実を通じて、人生の階段を一歩ずつ登っていく姿勢そのものを表しているのです。

「升」はまた、単独で進む上昇ではなく、“正しい助けを得ながら昇る”という含意も持っています。地から天に向かう運動には、必ず他者との関わりがあります。上昇とは、自分一人の力ではなく、周囲の支援・共感・信頼の循環の上に成り立つものです。したがって、昇るほどに謙虚であること、支えてくれる人への感謝を忘れないことが、成功を持続させる前提となります。

この「升」に「恒」が加わると、意味はさらに深まります。「恒」は“変わらない意志”“継続する徳”を示し、どんな環境の変化にも動じない芯の強さを象徴します。つまり「升の恒に之く」は「継続によって上昇を保つ」、「安定によって進歩を実現する」ことを教える卦です。どれほど素晴らしい成果を手にしても、それを維持できる人は多くありません。成功を持続させるには、外的要因に翻弄されず、自らの原則を守り抜く力が求められます。

現代社会においては、環境変化が激しく、短期的な成果を重視する風潮が強まっています。SNSの世界では瞬間的な評価が可視化され、キャリアの場でも「今すぐ結果を出す」ことが求められることが多いでしょう。しかし、「升の恒に之く」のメッセージは、そのような一時的な成功ではなく、「長期的な信頼の蓄積」こそが真の上昇を支えるという原理を思い出させます。

本質的に「升の恒に之く」が教えるのは、“自分の歩幅で昇る”ことです。他人のペースに惑わされず、自分の価値観と能力に即した進み方をする。急がずとも、継続すれば必ず高みに至る。これこそが、易経が説く自然の法則です。この考え方はキャリア形成にも恋愛にも、あるいは資産形成にも共通します。結果を急ぐよりも、基礎を積み重ね、軸を整え、一定のペースで進み続ける。そうした姿勢が、やがて「飛躍」に転じるのです。

さらに、「恒」は“信義”とも結びつきます。一貫した態度や行動は、他者からの信頼を生み、それがさらに昇りを助けます。信頼とは、一度得れば永遠に続くものではなく、日々の誠実な行いによって更新され続けるものです。したがって、「升の恒に之く」は、“昇りながら信頼を積む”“継続の中で信義を守る”という二重の意味を含んでいるのです。

ここで注目すべきは、「恒」の裏には“柔軟な変化を受け入れる力”も隠されているという点です。「恒常的である」とは、単に同じことを繰り返すことではありません。むしろ、変化する環境の中で、本質を見失わずに自らの軸を調整し続けることが、本当の「恒」です。つまり「変化に対応できる者こそ、恒常を保てる」。それは、現代の働き方やライフスタイルの多様化にも通じます。仕事のあり方、住む場所、家庭の形、人間関係――どれも流動的になった今、重要なのは“どんな変化の中でも自分らしくあり続ける力”です。

この観点から見ると、「升の恒に之く」とは「自分軸の進化」でもあります。変化に合わせて成長しながらも、根幹の価値観を失わない。それが、外的成功を内的成熟と結びつけ、持続的幸福をもたらす条件です。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 小さな目標を立てて即行動する

月単位や週単位など、具体的で達成可能な小目標を設定し、まずは一歩を踏み出す。 - 毎日の振り返りを数分で行う

日記やメモアプリに一日の成功と課題を書き出し、地道に見直す習慣をつくる。 - 一度始めた行動を最低1か月は継続する

運動や勉強、投資など、始めた瞬間がゴールではなく、少なくとも1か月続ける意識を持つ。 - 情報収集の時間を捻出し根拠を強化する

キャリアや投資の判断をする前に、信頼できる情報源から確かな知識を得てから決断する。 - 周囲にサポートを求め、進捗を共有する

同僚や友人に「こんな目標がある」と伝え、互いにモチベーションを高め合う。

まとめ

「升の恒に之く」は、私たちが日々の仕事や人生において、着実に“上へ昇る”ための指針であり、その軸をぶらさない“継続する力”を同時に教えてくれます。これは、単なるスピリチュアルやオカルト的なメッセージではなく、いまを生きる多様なビジネスパーソンにとって戦略的に活用しやすい考え方でもあるのです。階段を一歩ずつ昇る地道な努力と、最後まで続けようとする覚悟の両方を大切にすれば、仕事面でも恋愛やパートナーシップでも、さらには投資や資産形成でも、安定感と達成感を両立させる道が拓けます。

何よりも大切なのは、「今日からできる小さな行動」を積み重ねることです。仕事の進め方を少し変えてみる、キャリアアップのために資格の勉強を始める、あるいはパートナーと真剣に話し合ってみるなど、その一歩一歩が未来の大きな結果をつくりあげます。自分らしい成功を目指すあなたにとって、易経の智慧はきっと心強い味方になってくれるでしょう。ぜひ、ここで紹介したエッセンスを日常の中に取り入れてみてください。あなた自身の努力と継続が、バランスのとれたより豊かな人生を現実のものとするはずです。

「升の恒に之く」は、私たちの人生における“上昇と継続”という二つのテーマを結びつける卦です。どちらか一方だけでは、真の成長や安定は得られません。努力し続けても方向を誤れば空回りし、上昇ばかりを求めれば息切れしてしまう。だからこそ、易経はこの卦を通じて「ゆるやかで、しかし確実な成長の道」を教えてくれているのです。

現代社会はスピードを重んじる時代です。キャリアアップも投資も恋愛も、早く結果を出すことが「成功」と見なされがちです。しかし、易経の世界では、早さよりも“時の正しさ”が重視されます。今はまだ上昇の時ではなく、準備や鍛錬の時かもしれない。あるいは、すでに昇りつめた段階から「続ける」ことの難しさに直面している人もいるでしょう。どちらの状況にあっても、「升の恒に之く」は穏やかに語りかけます——焦らず、自分の歩幅を信じなさい、と。

「升」は努力を、「恒」は信念を象徴します。この二つが調和するとき、努力は単なる労苦ではなく、価値ある習慣へと変わります。毎日の小さな積み重ねが、やがて人生の形を変えていく。人は一気に変わるのではなく、少しずつ“新しい自分”へと昇っていくのです。その過程でこそ、経験が知恵へと昇華され、他者への理解や優しさが育まれます。

しかし、この卦の本当の魅力は、単なる「努力のすすめ」ではありません。それは、“努力を楽しむ生き方”への誘いでもあります。階段を昇る過程で息切れすることもあるでしょう。周囲と比べて、自分の歩みが遅く感じることもあるかもしれません。それでも、「今日も一段上がった」と感じられる瞬間があるならば、その日々こそが尊いのです。

また、この卦は「成長と安定のバランス」を再考させます。上昇ばかりを追うと、燃え尽きる。安定ばかりを求めると、停滞する。その中間点にあるのが、“動きながら落ち着く”という生き方です。心を静かに保ちながら、少しずつ行動を続ける。このバランス感覚が、現代を生きる私たちには何より必要とされています。

最後に、もう一度この卦の核心を言葉にするならば、それは「誠実な努力を、続けることの尊さ」です。努力の成果はすぐには現れませんが、続ける人の前には必ず道が開けます。昇り続けるうちに見える景色は、始めた頃とはまったく違うものになっているでしょう。それでも、そこに至るまでの過程こそが、あなた自身を磨き、人生を豊かにしていくのです。