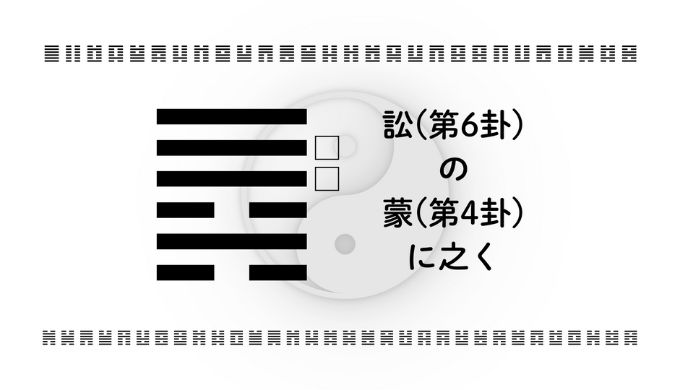

「訟の蒙に之く」が示す現代の知恵

「訟」は争いや対立を意味し「蒙」は無知や未熟、あるいは初学の状態を表します。一見するとネガティブな印象を受ける組み合わせですが、この二つが連なることは、現代のビジネスパーソンにとって極めて示唆に富んでいます。

たとえば、チーム内での価値観の違い、顧客との認識のズレ、SNS上での意見の対立。こうした「訟」の場面は、現代社会では日常茶飯事です。しかし、この卦はそれらの対立を「乗り越えるべき壁」ではなく「学ぶための入り口」として捉えるべきことを教えてくれます。

なぜ意見が食い違ったのか。なぜ理解が得られなかったのか。そこには、自分自身の視点の偏り、相手の背景への理解不足、知識や経験の未熟さが潜んでいます。つまり「訟の蒙に之く」は、対立を通じて己の未熟を知り、成長への階段を登るための気づきを促す卦なのです。

また、この卦は「対話」の重要性をも強調します。感情的にぶつかり合うのではなく、誠実に話し合い、違いを理解し合う努力の中にこそ、次なるチャンスがあるのです。ビジネスでも人間関係でも、真の解決は対話によって導かれるという普遍的なメッセージを、現代人に届けてくれます。

キーワード解説

対話 — 衝突から生まれる信頼の種

「訟」は争いを意味しますが、その背景には「対話の不足」があります。意見が食い違うのは、相手の背景や価値観を十分に理解していないから。ぶつかった時こそ、静かに耳を傾けるチャンスです。対話を重ねることで、ただの摩擦が信頼へと変わっていきます。

学び — 未熟さを認めた人だけが進化できる

「蒙」は、無知や未成熟を表す卦。ここでの「無知」とは恥ずかしいものではなく「これから伸びしろがある」というサイン。自分が何を知らないかを認め、素直に学ぶ姿勢を持つことで、どんな局面でも柔軟に対応できる力が育まれます。

変容 — 対立を経て、新しい自分へ

争いは破壊のシンボルではなく、変化の起点。「訟の蒙に之く」は、ぶつかることでしか見えないものに気づかせてくれます。ぶつかったからこそ変わることができる。停滞しているように見える時期にこそ、変容の芽が育っているのです。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

現代の組織では、リーダーに求められる役割が変化しています。かつては「方向を示し、命令する」ことが重視されましたが、今は「共に考え、対話を導く」力こそが求められています。その背景には、価値観の多様化、働き方の選択肢の増加、そして個々人が自律的に動く組織づくりが主流になりつつあるという社会の流れがあります。

「訟の蒙に之く」は、リーダーに対し“対立”という現象をどのように捉え、対処すべきかを示しています。争いは避けたいものですが、それが生じた時こそ、リーダーとしての真価が問われる瞬間です。表面的な衝突の背後には、必ず価値観の違いや未成熟な認識、コミュニケーションの不一致といった「蒙」の要素が存在します。

35歳のマネージャー・遥(仮名)は、社内プロジェクトを推進する中で、エンジニアチームと営業チームの間に緊張感が高まっているのを感じていました。営業はスピードを重視し、顧客の要望を早く取り入れたい。一方、エンジニアは品質と安定性を優先して、慎重な開発を求めていました。互いの立場を理解しようとせず、会議では感情的な発言が飛び交う場面も。

彼女はここで“誰が正しいか”ではなく“なぜその意見に至ったのか”を聞く姿勢を徹底しました。それぞれのリーダーと1対1で対話を重ね、相手の立場に立った視点でのフィードバックを共有。そして、双方の主張を組み合わせた「段階的リリース」の方針を提案しました。

このとき彼女が心がけたのは、指示を出すことではなく、意思決定の土台となる「共通の理解」を築くことでした。対立の背後にある「蒙」に光を当て、誤解や未成熟な部分を丁寧に整理する——まさに「訟の蒙に之く」の姿勢そのものです。結果的にプロジェクトは予定よりもスムーズに進行し、チーム間の信頼関係も深まりました。彼女は「対話の積み重ねが、チームを動かす本当の力になる」ことを実感したと語っています。

このように「訟の蒙に之く」は、リーダーに対して“力で解決する”のではなく、“理解を通じて導く”ことの大切さを示しています。正論だけでは人は動かず、共感と学びがあるからこそ、組織は成長していくのです。

リーダーとして自分自身の未熟さを認めること、他者との違いを恐れずに掘り下げること。そして、それをチーム全体の成長へとつなげていく姿勢こそが、今の時代に必要な意思決定とリーダーシップの本質です。

キャリアアップ・転職・独立

キャリアにおける分岐点は、しばしば外的な出来事によってもたらされるものです。しかし本質的には、それは内面に生じた違和感や葛藤から始まります。「訟の蒙に之く」は、こうした内的葛藤に向き合い、未熟な部分を学びへと変えていくことの重要性を伝えています。

たとえば、昇進を望んでいたのに周囲の評価がついてこない、やりたいことと任される仕事のズレに不満を感じる、あるいは職場環境や社風に疑問を抱きながらも辞める決断ができない——こうした状況は、まさに「訟」の状態です。そこには感情的な摩擦があり、自分と外の世界との折り合いがつかない未成熟さ「蒙」が存在します。

29歳の紗耶(仮名)は、大手企業の広報部で働いていました。華やかな業務の裏で、彼女は日々「このままでいいのか?」という疑問を抱いていました。上司とのビジョンのズレ、旧態依然とした風土、求められる役割と自分の理想との乖離。それでも転職に踏み出す勇気が持てず、数年が過ぎようとしていました。

あるとき彼女は、社内研修でキャリアコーチングを受ける機会を得ました。自分の価値観や理想像を言語化するワークを通じて「私は“伝えること”で誰かの役に立ちたい」、「“納得できる言葉”を紡ぎたい」という思いに気づきました。そこから、少しずつ行動を変えていきました。

本業の傍ら、SNSで日々の仕事にまつわる気づきを発信したり、noteで記事を公開したり。小さなアウトプットを積み重ねることで、社内外からの評価も変わり始めました。1年後には新設プロジェクトの広報ディレクターとして抜擢され、自分らしく働ける環境が整っていきました。

このプロセスは「葛藤」→「内省」→「学び」→「変化」という流れそのものです。「訟の蒙に之く」は、キャリアの悩みや行き詰まりを“ネガティブな停滞”と捉えるのではなく“成長の萌芽”として扱うことで、道が拓けていく”ということを私たちに教えてくれます。

恋愛・パートナーシップ

恋愛におけるすれ違いや誤解もまた「訟(争い)」と「蒙(未熟さ)」の象徴です。付き合いが長くなるほど、相手の“分かりきった部分”にばかり意識が向き、見過ごしてきた価値観の違いや感情のズレが、ある日突然、対立として噴き出すことがあります。

30代前半の千佳(仮名)は、恋人との結婚を巡る話し合いの中で、価値観の違いに直面しました。彼は堅実な人生設計を望み、家を買う・子どもを育てるといった安定志向。一方の千佳は、自分らしい働き方を追求したいと考えており、自由なライフスタイルを重視していました。

話し合いは次第に“説得合戦”となり、お互いに不満が募るばかり。ある夜、彼女は友人に「どうしてこんなに噛み合わないのか分からない」と泣きながら話しました。その友人がくれたアドバイスは「正しさよりも背景を話してみたら?」という一言。千佳はそれを機に「なぜ自由を大事にしたいのか」「なぜ“枠”に入ることが怖いのか」を自分でも深く掘り下げ、手紙にして恋人に渡しました。それを読んだ彼は「僕も、将来の不安を埋めるために安心が欲しかったんだ」と返してくれたのです。

このように、「訟の蒙に之く」は、対立が起きたとき、それを“どちらが正しいか”という視点で解決しようとするのではなく、“理解し合う入口”として捉え直すことの大切さを伝えています。恋愛やパートナーシップにおける信頼関係は、完璧な一致の上に成り立つのではなく、違いを理解しようとする“姿勢”によって築かれるのです。

資産形成・投資戦略

お金に関する不安や決断は、個人の価値観や人生観が色濃く反映される領域です。資産形成や投資の場面でも、「訟の蒙に之く」は強い示唆を与えてくれます。市場の動きに翻弄され、情報過多の時代にあって、焦って判断を誤ったり、自分の投資スタイルが定まらず迷い続ける場面は誰にでもあるでしょう。

起業して3年目の理沙(仮名)は、会社の収益が安定してきたことをきっかけに、資産運用を始めました。最初は、知人の勧めで株式投資や仮想通貨に手を出しましたが、値動きに振り回されて感情が不安定になり、仕事にも支障をきたすようになってしまいました。「こんなはずじゃなかった…」と思いながらも、なぜ自分は不安に飲み込まれたのかを見つめ直すことにした彼女は、投資日記をつけるようになりました。その中で「十分に学ばずに“稼げそう”な情報ばかりを追っていた自分」や、「他人と比べて焦っていた自分」に気づいたのです。そこからは、月に1冊の金融書籍を読む習慣をつけ、FP(ファイナンシャル・プランナー)との面談も始めました。また「目先の利回りよりも、何のために資産を増やしたいのか?」という目的思考を重視するようになり、投資先も安定運用型にシフト。結果的に、メンタルも収益も安定し、事業とのバランスも取れるようになりました。

「訟の蒙に之く」は、資産形成における“対立”とは、外部環境ではなく、自分自身の価値観の混乱や知識不足に起因していることが多いと教えてくれます。焦らず、丁寧に学び直し、主体的な判断をする姿勢が、自分らしい経済的自由へとつながるのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

現代のビジネスパーソンにとって、仕事と私生活のバランスをとることは永遠の課題です。特にリモートワークや副業の普及により、境界線が曖昧になった今「何にどれだけのエネルギーを注ぐか」は日々の大きな決断となっています。

会社員でありながら、週末に個人事業としてデザインの仕事をしている雅子(仮名)は、働きすぎによる疲労感から体調を崩し、心療内科で「軽度のうつ状態」と診断されました。「頑張りたいのに、身体がついてこない」というジレンマのなかで、彼女は「もう全部を手放したほうがいいのでは」と思いつめていたのです。しかし、カウンセリングで紹介されたワークを通じて、彼女は自分の中に「常に完璧でいなければならない」という思い込みがあることに気づきました。それは幼少期からの“期待される優等生”としての役割に根ざしていたものでした。そこから彼女は“やらない選択をする勇気”を学び始めます。まずは副業を週末のみに縮小し、毎日の中に「休む時間」を予定に入れるようにしました。また、自分にとって「心が喜ぶこと」に敏感になるトレーニングとして、日記に“今日のうれしかったこと”を書く習慣も始めました。

「訟の蒙に之く」は、バランスを崩す要因が“外の圧力”ではなく、自分の内なる未成熟な完璧主義や焦りにあることを気づかせてくれる卦です。心と体の声に耳を傾け、柔軟に働き方を調整する力こそが、長期的に幸せに働くカギなのです。

象意と本質的なメッセージ

「訟」は、単なる対立ではなく「自らの正しさを主張したくなる心理」を映し出す鏡のようなものです。そして「蒙」は、まだ育ちきっていない知恵や経験、言葉にならない違和感を象徴します。

この二つが重なるということは、「争いの中にこそ、自分の盲点が隠れている」ことを示しています。たとえば、人間関係での衝突や、組織内の摩擦は、単なる他者の問題ではありません。そこには、相手と自分との間にある“理解の未熟さ”“対話不足”“感情的な決めつけ”などが潜んでいることが多いのです。

この卦のメッセージは、正しさを武器にするのではなく「なぜ自分はそれを主張したいのか?」を内省する機会を与えてくれます。そして「蒙」が示すように、その問いの中から新しい学びが芽生えてくるのです。

「訟の蒙に之く」は、私たちが抱える葛藤を“人間的な成長のタネ”と捉え、自己理解を深めていくための指針として、現代の多忙なビジネスパーソンにこそ価値ある教えなのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 最近ぶつかった相手に「どう感じたか」を率直に聞いてみる

誤解や不信感は、相手の視点を理解しようとする姿勢から解け始めます。自分の主張より、まずは聞くこと。 - 「怒り」の感情が湧いたとき、その場でメモに書き出す

感情を言葉にすることで、自分でも気づかなかった思い込みや不安が見えてきます。 - 1日10分、「学びの余白時間」をつくる

本を読む、メモを書く、誰かと対話する——成長のタネは“余白”に宿ります。忙しいときこそ大切に。 - 「私は今、何に反応しているのか?」と自分に問いかける

外部の出来事に振り回されず、内面の動きに目を向けることが、冷静な判断力につながります。 - 相手の立場になって3分間だけ「演じて」みる

意見が合わない相手の役になりきってみると、見えてくる風景があります。対話の突破口を開く鍵に。

まとめ

「訟の蒙に之く」は、衝突や対立という、私たちができれば避けたいと感じる場面を、成長と学びのチャンスへと変換するためのヒントをくれます。この卦の本質は「正しさ」や「勝敗」にとらわれるのではなく、その背景にある誤解、未熟さ、そして対話の欠如を見つめ直すことにあります。

現代のビジネスパーソンは、常に多様な人と関わり、多層的な意見の中で判断を下していかなくてはなりません。チームの中で意見が割れる、クライアントとの方針が合わない、あるいは自分のキャリアの方向性に迷う——こうした場面は、誰にとってもストレスであり、苦しさを伴う瞬間です。

しかし「訟の蒙に之く」は、その苦しみの中にこそ、自分自身を深く知るための入口があると語っています。対立したからこそ、自分の価値観や譲れない想いが明確になる。相手と分かり合えなかったからこそ、もっと深い対話や共感の必要性に気づく。そして、思うように進まない時期だからこそ、これまで見えていなかった課題や未熟さが浮かび上がってくるのです。

本記事を通して触れてきたように、この卦の教えは、仕事の意思決定、人間関係、キャリア、恋愛、投資、健康管理といったあらゆるテーマに応用が可能です。表面的な成功や派手な結果よりも、「内省と学び」「理解と変化」というプロセスを大切にすることで、より本質的で、持続可能な成功を手に入れることができるでしょう。

そして、何よりも重要なのは、失敗や衝突を恐れずに「問い続ける姿勢」を持ち続けること。「なぜ、私は今、こう感じているのか?」「なぜ、あの人とすれ違ってしまったのか?」「ここから何を学べるか?」と、自分に問いかけるその行為こそが、まさに“蒙を啓く”行動なのです。

争いの奥に眠る「知らなかったこと」に光を当て、そこから自分自身を育てていく。それが「訟の蒙に之く」が伝えている、本当の強さであり、未来を切り開く力です。読者一人ひとりが、日々の暮らしや仕事の中でこの知恵を少しずつ実践し、より柔らかく、たくましく、そして自分らしく生きるヒントとして活かしていけることを願っています。