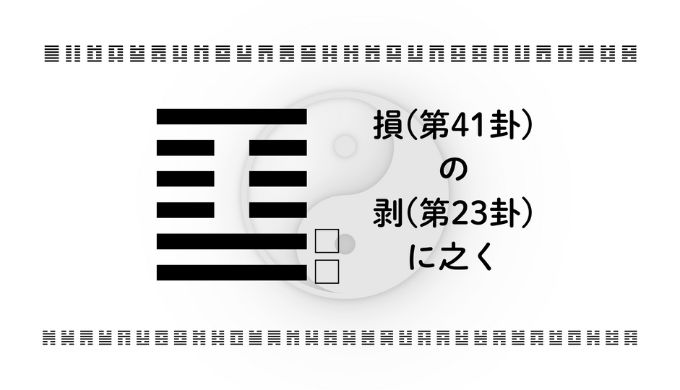

「損(そん)の剥(はく)に之く」が示す現代の知恵

「損」は一見すると「削る・減らす」といったマイナスのイメージを持ちますが、易経ではそれを単なる失うこととして捉えません。むしろ、不要なものをそぎ落とすことで、本当に必要なものが際立ち、力を集中できるという前向きな意味合いを持ちます。そして「剥」は、表面の皮がはがれるように、外側から崩れていく状況を表します。つまり「損の剥に之く」とは、意識的に削ぎ落とす行為がやがて過度の崩壊へとつながる可能性を示しつつ、そこから学ぶべきは「どこまで減らすか」「何を守るか」というバランス感覚にあります。

現代のビジネスパーソンにとって、この卦は非常に実践的な知恵を与えてくれます。たとえば仕事では「コスト削減」や「効率化」の流れの中で、削ってはいけない部分まで手をつけてしまうと、組織の文化や信頼関係そのものが損なわれてしまいます。キャリアにおいても、自分にとって大切な価値観や強みまで手放してしまうと、長期的な成長を阻害してしまうでしょう。恋愛やパートナーシップにおいては、譲歩や自己犠牲が度を越すと関係性のバランスを崩し、信頼が失われるリスクがあります。資産形成では「節約」と「投資」のバランスを取り違えると、必要な成長機会まで失うことになりかねません。

この卦が教えているのは「ただ減らす」ことではなく「未来の成長のために、いま何を削ぎ落とし、何を守るか」という判断力です。読者が実生活に取り入れる際には「どの部分を減らすことで本質が輝くか?」を問い続けることが大切です。たとえば、仕事では定例会議を思い切って減らし、代わりにチームの学習や交流の時間を守る。恋愛では自分の意見を抑え込むのではなく、必要な主張をしながらも相手の尊厳を尊重する。投資では過度なリスクを削る一方で、将来のための積立は維持する。こうした具体的な選択が「損の剥に之く」の智慧を現代に活かす道筋となるでしょう。

キーワード解説

精選 ― 減らすことで本質を際立たせる

「精選」とは、単に削るのではなく、必要なものと不要なものを選び抜く力を意味します。仕事でも人生でも、すべてを抱え込むことはできません。「損」は意図的な削減を促し「剥」は削りすぎたときの危うさを警告します。この組み合わせから学べるのは「削ること自体が目的ではなく、残すべきものを守るために削る」という視点です。キャリアでは、あれもこれも手を出さず、自分の強みを活かせる領域に絞る。恋愛では、不毛な関係に時間を費やすよりも、自分を尊重してくれる人との関係に集中する。投資では、無数の商品に分散しすぎるよりも、信頼できる資産クラスに集中する。精選の実践こそが未来の安定を生むのです。

崩壊 ― 外側から失われるとき内側を守る

「剥」が象徴するのは、外側が剥がれ落ちるような崩壊です。これは一見ネガティブですが、本質的なメッセージは「外が崩れても中核を守る」ことの重要性です。たとえば企業では景気の悪化や制度変更によって外部環境が大きく揺れ動くことがあります。そのときに守るべきは利益率やシェアだけではなく、組織の信頼関係や文化です。個人でも、転職や離婚といった外的変化があっても、自分の誠実さや信念を守ることで再び立ち直ることができます。崩壊の局面は一時的であり、その後に新たな成長の芽が芽吹くことを知っておくことが重要です。

再生 ― 減らす先に新しい芽が出る

「損」のあとには必ず「益」が訪れるように、削減や喪失の先には新しい可能性があります。「剥」もまた完全な終わりではなく、古い皮がはがれ落ち、新しい芽吹きが始まる予兆です。キャリアにおいては、一時的に役割や待遇が下がるように見えても、その経験が将来の飛躍につながることがあります。恋愛では、別れが新しい出会いへの道を開くこともあります。投資においても、損失を経験したからこそリスク管理の大切さを学び、より堅実な戦略を構築できるのです。再生の視点を持つことで「削られる恐れ」から「削ることで次が始まる」という発想に転換できるでしょう。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

リーダーとしての意思決定は常に「何を取って何を捨てるか」の選択の連続です。すべてを維持することはできず、またすべてを手に入れることもできません。「損の剥に之く」は、この現実を改めて突きつける卦です。「損」は意図的に削ぎ落とす行為であり「剥」はやがて外側から削られ崩れていく現象です。つまりリーダーは、自らの意思で不要なものを減らしながらも、同時に「減らしすぎれば崩壊する」というバランスを理解する必要があるのです。

たとえばある女性がプロジェクトリーダーに任命されたとします。限られたリソースで成果を出すために、彼女は「本当に必要な会議」だけを残し、形骸化した報告会や惰性的な資料作りを削減しました。最初は周囲から「なぜ今までの仕組みを壊すのか」と抵抗もありましたが、結果としてチームの時間は増え、議論の質も高まり、目標達成のスピードが上がりました。これは「損」の実践に他なりません。しかし同時に、彼女は削ってはいけないものも心得ていました。それは「チームの士気」や「人間関係の信頼」です。効率化を進める中で、定期的に1on1の時間を設け、メンバーの声を聴き続けたのです。これが「剥」の警告を踏まえたバランス感覚でした。もし人とのつながりまで削っていたら、外からの小さな崩壊が一気に拡大し、組織が空洞化していたでしょう。

リーダーシップとは、単に目標を達成する力ではなく「削るもの」と「守るもの」の線引きを明確にできる力だといえます。そしてその判断はしばしば痛みを伴います。リソース配分のために優先度の低い案件を切り捨てるとき、関係部署との摩擦が生まれることもあるでしょう。人員整理や役割変更など、感情的な抵抗を受ける局面も避けられません。だからこそ、この卦が示す「損して益を得る」という発想を持ち、目の前の減少を未来の成長の種とみなす視点が重要になります。

また、現代のリーダーに求められるのは「強さ」よりも「柔軟さ」です。外部環境が急速に変化する今、リーダーは自分が全てをコントロールするのではなく、崩れゆく部分を受け入れながらも、組織の核を守る姿勢を示すことが必要です。たとえば市場の縮小によって製品ラインを減らさざるを得ないとき、その削減を単なるリストラで終わらせるのではなく「新しい成長に備えるための選択だ」と明確にメッセージを発信する。そうすることで、メンバーは「減る」ことを恐れるのではなく「新しい芽を育てる準備」として受け入れられるのです。

リーダーシップにおいてもう一つ大切なのは「自己犠牲の線引き」です。リーダーが率先して負担を背負う姿勢は信頼を得ますが、やりすぎれば燃え尽き、組織全体を危うくします。「損の剥に之く」は、必要な負担は引き受けつつも「自分の核を守る」ことの重要性を教えています。つまり、リーダー自身が持続可能であることこそが、長期的にチームを支える基盤なのです。

この卦が現代のリーダーに伝えるのは「減らす勇気」と「守る知恵」を両立させよ、というメッセージです。何を削り、何を残すか。その決断の一つ一つがチームの未来を形作ります。そして削られ、外側が剥がれ落ちても、最後に残る「信頼」と「誠実さ」こそが、再生と飛躍の礎となるのです。

キャリアアップ・転職・独立

キャリアの節目に立つとき、私たちは必ず「何を得るか」よりも「何を手放すか」という選択に直面します。昇進を選べば、これまでの自由な時間や専門職としての深い没頭を失うかもしれません。転職を決断すれば、積み上げてきた人間関係や社内での安定を手放すことになるでしょう。独立を選べば、会社員としての安定収入や福利厚生を失います。「損の剥に之く」は、このようなキャリアの岐路において「削ること」と「崩れること」をどのように受け止めるかを問いかけてきます。

「損」は意図的に削ぎ落とすことです。キャリアを築くうえで、これは「選択と集中」にあたります。すべてのスキルを完璧に持つことはできません。たとえば、ある女性がマーケティング部門で長年キャリアを積んできたとしましょう。彼女は経営企画に異動するチャンスを得ましたが、それは同時に「これまで磨いてきた専門性を一旦横に置き、未知の領域に飛び込む」という選択を意味します。周囲からは「なぜ今さら違う道に?」と囁かれることもありましたが、彼女はあえて「損」を受け入れました。短期的にはスキルの損失や成果の低下があったものの、数年後には経営全体を見渡せる力を身につけ、昇進の道を切り開いたのです。

一方で「剥」が示すのは「外側からの崩壊」です。つまり、自分が選ばなくても訪れる環境変化や外的要因による「剥ぎ取り」です。たとえば会社の合併や事業縮小、急速なAI導入などによって、これまでの役割や仕事そのものが失われることもあるでしょう。そのようなとき、この卦は「崩れゆくものに固執せず、内側に残る核を守れ」と伝えています。職位や部署がなくなっても、自分の培った問題解決力や人との信頼関係は剥ぎ取られません。それを武器にすれば、新しい環境で再びキャリアを築けるのです。

ここで重要なのは「自分にとっての核は何か」を問い続けることです。たとえば、ある会社員が独立を考えたとき「安定を失うのでは」と恐れを抱きます。しかし、その人にとって本当に守るべき核が「専門知識」と「顧客からの信頼」であれば、会社という器を失っても生き残れると気づきます。逆に、もし会社の肩書きに依存しすぎていた場合、剥ぎ取られた瞬間に自分の価値を見失ってしまうでしょう。

また、キャリアにおける「損の剥に之く」は「自己投資と節制」のバランスも示しています。資格取得や学び直しに時間やお金を投じると、短期的には生活のゆとりや遊びの時間を「損」するかもしれません。しかし、その積み重ねは将来の飛躍の基盤となります。一方で「過度な自己犠牲」は「剥」となり、心身を消耗させ、キャリア全体を崩すリスクとなるのです。

転職や独立を考えるとき、多くの人は「何を得るか」を中心に考えがちです。しかし、この卦が伝えるのは「何を捨てるか、そして何を守るか」の視点です。新しい会社に移れば給与が上がるかもしれませんが、失うものもある。独立すれば自由が得られる一方で、安定を失う。このトレードオフを冷静に見極め「損の先に益がある」と信じて決断できる人こそ、しなやかなキャリアを築けるのです。

つまり「損の剥に之く」は、キャリアにおける痛みを伴う変化を肯定しつつ「捨てても残る核」と「削った先に芽吹く再生」を信じるよう促しています。リーダーシップを発揮する場合でも、個人の転機に立つ場合でも、この智慧を実践する人は「ただの崩壊」ではなく「再生への通過点」として逆境を乗り越えていくのです。

恋愛・パートナーシップ

恋愛や結婚生活において「損の剥に之く」が示すメッセージは、とても示唆に富んでいます。それは「与えること」と「削られること」の境界をどう扱うか、そして「何を守り、何を手放すか」という判断が関係性の質を左右するということです。

恋愛関係において、私たちはしばしば「相手のために自分を犠牲にすること」が愛だと勘違いしてしまいます。たとえば、ある女性が恋人との関係を維持するために、自分の趣味や友人との時間を削り、相手に尽くし続けていたとします。最初は相手もその献身を喜びますが、やがてバランスを欠いた関係は崩れていきます。彼女が気づいたときには、自分らしさを失い、相手からも「重い」と感じられてしまう。この状況はまさに「損」が「剥」に至る姿と重なります。

「損」は、健全な関係のために必要な譲歩や配慮を意味します。二人が違う価値観や生活習慣を持っている以上、歩み寄りは欠かせません。たとえば、週末の過ごし方が違うカップルであれば、お互いが少しずつ譲り合うことで調和が生まれます。しかし「剥」は、行き過ぎた譲歩や自己犠牲によって、自分の核まで削ぎ落としてしまう状態です。相手を優先しすぎて、自分が空洞化してしまうのです。

また、この卦は「崩壊のプロセス」を冷静に見つめることの大切さを教えています。恋愛関係がうまくいかなくなるとき、多くの場合は突然の破局ではなく、小さな「剥がれ落ち」が積み重なっています。相手の何気ない一言に傷ついても我慢し続ける、約束が守られなくても目をつぶる、自分の不満を伝えないまま飲み込む――こうした小さな削り落としが積み重なり、やがて関係全体が崩壊するのです。ですから「剥」の兆しに気づいたら、その時点で対話をすることが大切です。「私はこう感じている」と正直に伝える勇気は、崩壊を防ぐための第一歩です。

一方で、この卦は「別れ」を完全に否定しているわけではありません。ときに関係が自然に剥がれ落ちることは、次の新しい出会いへの準備でもあるのです。たとえば長年続いた関係が終わるとき、多くの人は喪失感に苦しみます。しかし、その経験を通して「自分が本当に大切にしたいもの」に気づくことができます。それは誠実さであったり、安心感であったり、あるいは共に成長する意欲かもしれません。削られ、剥がれ落ちた後に残るものが、自分が次に築くべき関係の指針となるのです。

結婚や長期的なパートナーシップにおいても、この卦の示す知恵は有効です。生活を共にする中で、相手の短所や欠点が少しずつ目につくようになります。ここで「損」の精神を忘れず、小さな不満を大きな衝突にしない工夫が必要です。たとえば家事のやり方や生活リズムの違いは、相手を変えようとするよりも、自分のこだわりを少し手放すことで調和が生まれます。しかし一方で、自分の人生にとって本当に譲れないもの――たとえば仕事への情熱や大切にしている人間関係、健康を損なうような生活習慣――まで削ってしまえば、関係は「剥」の方向に進み、やがて全体が崩れてしまいます。

つまり「損の剥に之く」が恋愛やパートナーシップに伝えるのは「愛とは削ることではなく、選んで守ること」というメッセージです。相手に与えることと自分を大切にすること、その両立が健全な関係を築くのです。

この視点を持つことで、恋愛は「依存」から「共生」へと変わります。自分を削りすぎることなく、相手に与えすぎることなく、それぞれの核を守りながら調和する。その結果、たとえ外側が少し剥がれ落ちても、関係の中心にある信頼と尊重が残り続けるのです。それこそが、長続きする愛の土台となるでしょう。

資産形成・投資戦略

「損の剥に之く」を資産形成や投資の文脈で読むと、とても現代的で実用的な示唆が見えてきます。それは「削ること」と「崩れること」の狭間で、どのように冷静な判断を下すかということです。つまり、節約やコストカットといった「損」の意識を持ちながらも、行き過ぎると「剥」となり、基盤そのものが崩れてしまう危うさに注意しなければならないのです。

資産形成において、まず大切なのは「無駄を削る」ことです。これは「損」の智慧にあたります。たとえば、毎月の固定費を点検し、使っていないサブスクリプションや割高な保険を見直すだけで、年間数十万円の余裕が生まれることもあります。ある女性は、毎月の交際費やコンビニでのちょっとした買い物を見直し、その分を積立投資に回しました。最初は「小さな我慢」でしたが、数年後にはまとまった資産となり、キャリアの転機で迷いなく転職に踏み切れる精神的な余裕を手に入れました。これこそが「損して益を得る」姿です。

しかし、この卦は同時に「削りすぎれば剥がれる」とも警告しています。たとえば、あまりに節約に偏りすぎて、健康や人間関係に必要なお金まで削ってしまえばどうなるでしょうか。安いからといって栄養の乏しい食事ばかりを選べば体調を崩し、長期的には医療費が増えます。あるいは、人との交流を惜しんで徹底的に支出を抑えれば、信頼関係やビジネスの機会を失い、結果として大きな損失につながることもあります。これはまさに「剥」の状態です。外側の節約や削減に気を取られ、本当に守るべき資産――健康や信頼――が失われてしまうのです。

投資においても同じです。短期的なリスクを恐れて投資を一切しなければ、将来の成長機会を逃します。逆に、目先の利益を追ってリスクの高い商品に資金を集中させすぎれば、環境の変化によって一気に崩れることもあるでしょう。ここで学ぶべきは「削る」と「守る」のバランスです。たとえば、生活費の中で浪費的な部分を削り、その分をインデックス投資や積立NISAなど、長期的に安定した資産形成に回す。そして同時に、生活の基盤を脅かすような無理な投資は避ける。これが「損」を活かしつつ「剥」を防ぐ姿勢です。

この卦はまた、投資における「損切り」の重要性も教えてくれます。ある会社員は、株価が下落しても「いつか戻るはず」と信じて手放さず、結果的に大きな損失を抱えてしまいました。しかし、別の人は冷静に「これ以上はリスクが大きい」と判断し、損切りを実行。その後、その資金を他の投資に振り向け、トータルでプラスを維持できました。これは「一部を削って全体を守る」という「損」の智慧を実践した例です。痛みを伴う決断であっても、それが未来の再生につながるのです。

さらに「剥」の視点から学べるのは「外的要因による崩壊への備え」です。経済の変動や金融危機は、個人の努力では避けられません。そうしたときに大切なのは「核となる資産を守ること」です。現金比率を一定程度保つ、生活防衛資金を確保する、分散投資を徹底する――これらは、外側が剥がれても生き残るための戦略です。つまり「全てを増やす」ことを目指すのではなく「失っても再生できる状態を保つ」ことが本当の意味での強さなのです。

「損の剥に之く」は、資産形成において「節制と再生」を同時に意識せよと告げています。削るべきものを勇気をもって削り、守るべきものはどんな状況でも守る。そのバランスを取ることで、長期的に安定した資産形成が可能になります。そして一時的な損失や崩壊を経験しても、それを次の再生の糧とすれば、資産も人生もより強靭なものとなるのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「損の剥に之く」をワークライフバランスの観点から読み解くと、現代を生きる多くのビジネスパーソンにとって非常に切実なメッセージが浮かび上がります。それは「バランスを取るためには、まず削る勇気を持て」ということです。私たちは仕事・家庭・人間関係・自己成長など多くの役割を同時に背負いがちです。しかし、すべてを完璧にこなそうとすれば、やがて心身は疲弊し、崩壊(「剥」)を迎えることになります。この卦は「損」を通じて不要なものを削り、守るべき核を維持することの重要性を強く示しています。

たとえば、ある会社員の女性は、昇進後に責任が増し、平日は深夜まで仕事に追われる生活を続けていました。休日も「自己投資」と称して資格勉強や交流会に参加し、ほとんど休息の時間を持たなかったのです。当初は「頑張っている自分」に満足感を覚えましたが、半年も経つと心身に不調を感じ、パートナーとの関係もぎくしゃくし始めました。これは典型的な「損」を超えて「剥」に至った例です。すべてを抱え込んだ結果、外側から崩壊が始まってしまったのです。

この女性が再びバランスを取り戻せたのは「削る」勇気を持ったからでした。彼女は週末の予定を見直し、惰性で参加していた交流会をやめ、その時間を休養とパートナーとの対話に充てました。さらに、日々の残業も「本当に自分がやるべき仕事か」を精査し、部下に任せられる部分を手放しました。最初は「手を抜いているのでは」と不安に感じましたが、次第に心身の余裕が戻り、逆に仕事のパフォーマンスは向上。パートナーとの関係も改善しました。まさに「損して益を得る」の実例です。

ワークライフバランスを考えるとき、この卦が教えてくれる大切なポイントは「全部を両立させるのではなく、あえて手放す」ことにあります。現代社会では「マルチタスク」、「副業」、「自己啓発」と、常に「もっとやれ」と促される風潮があります。しかし、それをすべて取り込めば、やがて自分の核である健康や人間関係、心の安定が剥がれ落ちてしまいます。つまり「やめることリスト」を持ち、自分の限界を自覚することこそが、持続可能な働き方の第一歩なのです。

さらに「損の剥に之く」は、メンタルマネジメントにおいて「外的な崩れに動じない内的な軸」を守ることを説いています。職場の人間関係や社会情勢など、自分ではコントロールできない外的要因が崩れていくのは避けられません。しかし、呼吸法や瞑想、日記を書く習慣、あるいは信頼できる人に話を聞いてもらうといった「自分を整える仕組み」を持つことで、外側が剥がれても内側は保たれます。これは、投資における「生活防衛資金」と同じ考え方で、心の領域でも「防衛資源」を持つことが再生の土台となります。

また、ワークライフバランスにおけるリーダーシップの側面も見逃せません。リーダーが「削る勇気」を実践し、長時間労働や過剰な負担を避ける姿を見せることは、組織全体に健全な影響を与えます。逆に、リーダーが自己犠牲を美徳としてしまうと、部下もそれに倣い、チーム全体が疲弊し「剥」の状態に陥ります。つまり、組織文化を守るためにも、まずリーダー自身が「無理をしない勇気」を示す必要があるのです。

最後に、この卦のメッセージを日常に落とし込む具体的な行動として「今日一つだけ予定を減らす」、「睡眠時間を優先する」、「スマホを見る時間を30分削る」といった小さな「損」を意識することをおすすめします。これらの小さな手放しが、心身の回復と再生を促し、長期的に見れば仕事の成果や人間関係の質を高める投資となるのです。

「損の剥に之く」が伝えるのは、削ることは決して敗北ではなく、持続的な成長と幸福のための戦略的選択だということです。外側がどれほど剥がれ落ちても、自分の核――健康、信頼、誠実さ――を守り抜ける人こそ、人生全体を豊かに生きられるのです。

象意と本質的なメッセージ

「損の剥に之く」は、一見するととても厳しい現実を突きつける卦です。「損」は意図的に削る、減らすという行為を表し「剥」は外側から崩れ落ちていく現象を示します。両者を重ね合わせたとき、そこに浮かび上がるのは「自らの選択による手放し」と「外的要因による崩壊」が同時に存在する状況です。これは現代のビジネスパーソンにとっても極めてリアルなテーマです。なぜなら私たちもまた、コスト削減・効率化・時間管理の名の下に「何を削るか」を迫られ、同時に社会変動や経済情勢によって「何かを失わざるを得ない」局面に直面しているからです。

しかし、易経は単なる悲観を語っているわけではありません。むしろ「削る」、「剥がれる」という現象の中から、本質的に残るものを見出し、それを未来につなぐための力を私たちに求めています。言い換えれば、「損」と「剥」は破滅の兆しではなく「再生のための選別」であるのです。

たとえばキャリアにおいては、外的な変化によって役職や待遇が一時的に低下することがあるでしょう。しかし、それは自分の核である能力や信頼を奪うものではありません。むしろ、古い肩書や組織への依存を剥ぎ落とすことで、次の成長の舞台が開ける可能性があるのです。恋愛や人間関係においても同じです。譲歩や我慢は必要ですが、それが行き過ぎれば自己喪失を招きます。逆に、自分の核を守りつつ余分を手放すことができれば、より健全で持続可能な関係性が築かれます。投資や資産形成においても「損切り」という痛みを伴う削減が、全体の崩壊を防ぐ重要な戦略となります。

「損の剥に之く」の本質的なメッセージは「本当に守るべきものを見極め、他は潔く手放せ」ということです。守るべき核とは、人によって異なります。ある人にとっては健康であり、ある人にとっては家族であり、またある人にとっては誠実な仕事ぶりや信頼関係かもしれません。それ以外のものは、状況に応じて削る勇気を持つことが必要です。そして、たとえ外側が崩れても、その核さえ守り続ければ再生の道は必ず拓けるのです。

現代社会では「もっと得ること」、「もっと拡大すること」が善とされがちです。しかし、この卦は逆に「減らすこと」、「崩れること」にこそ学びがあると教えてくれます。むしろ削り落とすことで余計なノイズが消え、残されたものの価値が輝き出します。いわば人生の断捨離です。その過程で一時的に不安や痛みを感じるかもしれませんが、そこから芽吹くのは軽やかさと新しい可能性です。

したがって、この卦を現代のビジネスパーソンが実践的に活用するなら「削ってはいけない核心は何か」を常に問い続けることが重要です。そして、それ以外のものは執着せずに手放す勇気を持つこと。これが「損の剥に之く」が私たちに示す象意であり、本質的なメッセージなのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 今日の予定をひとつ減らす

カレンダーを見て「これはなくても困らない」という予定を削ってみましょう。無駄な会議や惰性の飲み会を一つ減らすだけで、本当に大切な仕事や人間関係に集中できます。これは「損して益を得る」の小さな一歩です。 - 支出をひとつ見直す

今日の支払いの中から「これ本当に必要?」と思えるものをチェックしてみてください。コンビニでの惰性的な買い物や使っていないサービスの月額課金を止めるだけで、未来の資産形成に直結します。 - 身の回りの物を1つ捨てる

机の上やカバンの中を見直し、不要な物をひとつ手放しましょう。物理的な整理は、心の整理につながります。「削ぐこと」が「余裕を生む」体感を得られるはずです。 - 誰かに感謝を伝える

外側が崩れていくときに残るのは、人とのつながりです。メールやメッセージで「ありがとう」を一言伝えるだけで、関係性の核が強化されます。削る行動と同時に「守るべきもの」を意識することが大切です。 - 10分間の静かな時間を作る

情報過多の毎日では、心が削られていくように感じることもあります。今日だけでもスマホを置き、静かに呼吸を整える10分を過ごしてみましょう。内側を整える時間が、外側の変化に動じない自分をつくります。

まとめ

「損の剥に之く」は、一見すると厳しい現実を突きつける卦です。削ること、崩れること――それは多くの人にとって恐れや不安を伴う出来事でしょう。しかし易経の教えは、その状況を「終わり」ではなく「新しい芽吹きのための過程」として受け止めるよう促しています。

この記事を通してお伝えしてきたのは「損」と「剥」は人生の中で避けられないプロセスであり、それをどう扱うかによって未来が変わるということです。意思決定やリーダーシップの場面では、削る勇気と守る知恵の両立が求められます。キャリアの転機では、手放すことで新しい可能性が拓けます。恋愛やパートナーシップでは、自己犠牲と自己尊重の境界を知ることが健全な関係の基盤となります。資産形成では、節制と損切りを通して全体を守る視点が欠かせません。そしてワークライフバランスにおいては「削って休む勇気」が持続可能な働き方を実現します。

つまり、この卦が伝えるのは「失うことを恐れるのではなく、何を守り何を手放すかを選び取ること」です。外側が剥がれ落ちても、最後に残る自分の核――誠実さ、信頼、健康、そして自分らしさ――を守ることさえできれば、人生は再び立ち上がり、より強くしなやかに進んでいけます。

読者の皆さんがこの記事を読み終えた後に感じてほしいのは「これは今の自分に役立ちそうだ」という実感です。今日ひとつ予定を削ること、無駄な支出を見直すこと、感謝を伝えること、静かな時間を持つこと――小さな「損」の実践こそが、未来の「益」への橋渡しとなります。

自分らしいキャリア、豊かなパートナーシップ、堅実な資産形成、そして心身ともに持続可能なライフスタイルを築くために「損の剥に之く」の知恵をぜひ日常に取り入れてみてください。削ることは終わりではなく、次の始まりの合図なのです。