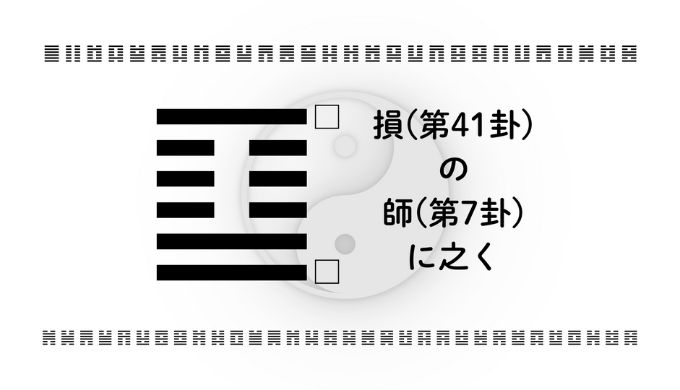

「損(そん)の師(し)に之く」が示す現代の知恵

「損」は余計なものを削ぎ落とし、必要なものに集中する姿を示しています。一方で「師」は組織やチームの結束を意味し、リーダーシップや戦略的な進軍のあり方を表しています。この二つが組み合わさることで浮かび上がるメッセージは「個人の欲望や過剰なこだわりを減じ、集団やチームのために調和をとりながら成果を生み出すことの大切さ」です。

現代のビジネス環境において、この智慧は極めて実践的です。たとえばプロジェクトを進める際、リーダーは自分のやり方に固執するのではなく、不要な作業や優先度の低い要望を整理し、限られたリソースを最も重要な目標に集中させる必要があります。そうすることで、メンバー全員が同じ方向に力を合わせ、結果として大きな成果を得やすくなります。恋愛やパートナーシップの面でも、同じことが言えます。相手に求めすぎず、自分のエゴを少し抑えて、協力し合う姿勢を持つことで関係は安定し、信頼が深まっていきます。小さな我慢や譲歩が、長期的には大きな安心感や絆を生むのです。投資や資産形成においても「損して得取れ」という考え方に近い学びがあります。一時的な利益を追い求めるよりも、無駄な支出やリスクの高い投資を控え、地道に積み上げる戦略が、結果として安定した資産形成につながります。時には短期的なリターンを削ってでも、長期的に信頼できる方法を選ぶ方が賢明です。

つまり「損の師に之く」が教えているのは「個の欲をそぎ落とし、組織やパートナーとの調和を大切にすることで、より大きな成果を手にできる」ということ。これは仕事でも恋愛でも投資でも共通する普遍的な真理です。今日からできる実践ポイントとしては、不要なものを一つ整理する、チームのために譲れる部分を考える、長期的な計画を優先する、といった小さな行動です。

キーワード解説

削減 ― 無駄をそぎ落とし、本質に集中する

私たちの毎日は情報や仕事にあふれています。しかし、そのすべてが本当に必要なものとは限りません。「損」は“減らすことによって豊かになる”という逆説的な智慧を示します。ビジネスの現場では、あれもこれもと抱え込むより、優先順位をつけ、不要な業務を削ぎ落とすことで集中力と効率が格段に高まります。恋愛やパートナーシップでも同じで、過剰な期待や比較を手放すと、シンプルに相手との関係を楽しめる余裕が生まれます。資産形成の場面では、浪費や短期的な投機を削ることが、長期的な安定をもたらす第一歩となります。つまり「削減」とは、自分の未来にとって本当に必要なものに注力するための戦略的選択なのです。

統率 ― 仲間をまとめ、共に進む力

「師」は軍隊を象徴する卦であり、組織やチームワーク、そして統率の在り方を示します。ここでいう統率とは、権威を振りかざすことではなく、多様なメンバーの力を一つの目標に向けて束ねる力です。ビジネスリーダーにとっては、メンバーの得意分野を理解し、役割を適切に配置することが成果につながります。恋愛や家庭でも、相手と共同で生活を築くうえで役割分担や価値観のすり合わせが欠かせません。投資や資産形成の場面においても、情報源を整理し、一つの戦略に沿って意思決定をすることが統率の一環です。「統率」とは、ただ指示するのではなく、全員が安心して力を発揮できる環境をデザインすることに他なりません。

長期戦略 ― 目先の損より未来の成果を優先

「損」と「師」が組み合わさることで浮かび上がるもう一つの核心は「長期戦略」です。戦いにおいては、時に短期的な犠牲を払ってでも、全体の勝利を優先する必要があります。これは現代のキャリア形成や投資判断にも直結します。たとえば転職の際、一時的に給与が下がるとしても、将来的に大きな成長の機会を得られるなら、その「損」は長期的な利益へとつながります。恋愛でも同じで、短期的な欲望を抑え、相手の成長を支える選択が、深い絆と安心感につながります。資産形成では、目先のリターンを追うよりも、時間を味方につけた長期投資の方が安定した成果をもたらします。「長期戦略」とは、自分と周囲の未来を見据え、今の行動を調整する知恵なのです。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「損の師に之く」が示すリーダーシップの核心は「無駄をそぎ落とし、本質に集中しながら、仲間をまとめて長期的な成果を導くこと」にあります。これは現代のビジネスにおいて、まさに求められるリーダー像と重なります。

たとえば、ある会社員が中堅マネージャーとして新規プロジェクトの責任者を任されたとしましょう。プロジェクトの立ち上げ時には、アイデアも要望も多くのメンバーから出てきます。そのすべてを取り入れようとすれば、スケジュールは膨れ上がり、焦点がぼやけ、成果につながらないまま終わるリスクが高まります。ここで「損」の視点が必要です。つまり、優先順位をつけ、本当に必要なもの以外をあえて削る勇気です。「あれもやりたい、これもやっておきたい」という思いを抑え、短期間で最も価値を生む取り組みに集中する。その決断が、チーム全体を迷わせず前進させる鍵になります。

さらに「師」が示すのは、リーダーは一人で戦うのではなく、組織の力を結集して成果を出すという視点です。強いリーダーシップとは、声を荒げて命令を下すことではなく、メンバーの個性や能力を見極めて配置し、それぞれが自分の役割に誇りを持てるように導くことです。たとえば、あるメンバーは緻密な資料作成が得意で、別のメンバーは人との折衝が得意かもしれません。リーダーがその強みを理解し、適材適所に配置できれば、チームは自然と力を発揮します。この「まとめる力」が「師」の象意です。

また、現代のリーダーシップにおいて大切なのは「短期的な損失を受け入れる視野の広さ」です。会議で意見が割れたとき、自分の案に固執すればリーダーシップを発揮しているように見えるかもしれません。しかし「損の師に之く」の視点では、時に自分の案を引っ込めてでもチーム全体の合意を優先することが、長期的に組織を強くします。一時的に「損」をすることで、チームの信頼を得て、次の大きな挑戦で協力を得やすくなるのです。

ここで重要なのは「削る決断」と「まとめる力」を同時に行使することです。リーダーは、無駄を取り除き、本質に集中する意思決定を下す一方で、メンバーに対してはそれを押し付けるのではなく「なぜそれを選ぶのか」を共有し、共に進む姿勢を示さなければなりません。その説明責任を果たすことで、メンバーは「自分が切り捨てられたのではなく、全体のために必要な選択なのだ」と納得できます。そこに信頼が生まれ、組織の一体感が強まります。

さらに、この卦は「戦略的リーダーシップ」の必要性を強調しています。目の前の小さな成果にとらわれず、大きなゴールに向けて資源を投下する。そのためには、長期戦略を描きつつ、日々の意思決定で「これは必要か、不要か」を判断し続ける冷静さが求められます。現代のビジネスリーダーにとって、この姿勢はプロジェクトの成功だけでなく、自らのキャリア形成にも直結します。無駄に忙しさに流されるのではなく「本当に意味のある仕事」を選び取ることで、自身のリーダーシップの質も高まり、次のステージへの道が拓かれるのです。

また、リーダーシップは職場だけでなく、家庭やコミュニティにも応用できます。家庭では、パートナーや子どもたちと過ごす時間を確保するために、あえて残業を減らす決断をすることが「損」の実践です。その結果、家族との関係が安定し、精神的にも充実することで、仕事にもより良い影響が及びます。コミュニティでは、地域活動やボランティアにおいても、一人で抱え込まず、役割を分担しながら進めることで、持続可能な取り組みが可能になります。

結局のところ「損の師に之く」が伝える意思決定とリーダーシップのエッセンスは「減らす勇気と、共に進む力」です。不要なものを潔く手放し、必要なものに集中する。そして、仲間を信じ、力をまとめる。その両輪が揃ったとき、リーダーは真に人を惹きつけ、持続的に成果を出し続けることができます。これは、現代を生きる多様なビジネスパーソンにとって、非常に実用的で、かつ共感を呼ぶメッセージとなるでしょう。

キャリアアップ・転職・独立

「損の師に之く」がキャリアに与える示唆は、一見すると逆説的です。それは「自分を減らすことで、未来を広げる」という考え方です。多くの人がキャリアアップや転職、独立を考えるとき、どうしても「何を増やすか」に目が行きがちです。肩書き、収入、スキル、つながり。これらを積み上げることが成功の道だと信じて疑わない人は少なくありません。しかし、この卦は違う視点を提示します。「削ること」、「手放すこと」が、むしろ大きな飛躍を生む、と。

たとえば、ある女性が10年勤めた会社から転職を考えているとしましょう。今の職場は安定しているが、仕事内容はマンネリ化し、成長の実感が薄れている。そんなとき「損」のメッセージは「惰性で続けていることを削り、本当に力を注ぎたい方向へシフトせよ」と伝えます。安定した給与や人間関係を手放すことは恐怖を伴いますが、長期的に見れば、新しい環境で挑戦することが自分を磨き、未来の可能性を広げます。これはまさに「短期的な損を引き受け、長期的な利益を得る」姿勢そのものです。

また「師」が示すのは、独立や起業に挑む際の「仲間の重要性」です。独立を考えると、多くの人は「自分一人でやる」イメージを抱きます。しかし実際には、成功する独立は必ず信頼できる仲間や協力者とのネットワークに支えられています。たとえば、フリーランスとして活動を始める場合、営業、経理、法務、マーケティングといった分野をすべて一人で抱え込むのは現実的ではありません。そこに「師」の教えが活きてきます。つまり「信頼できる外部パートナーや仲間を巻き込み、役割を分担することで、全体としての成果を最大化する」という発想です。

さらに「損の師に之く」が教えるのは、キャリア戦略における「選択と集中」です。キャリアを積むほど、複数の可能性や選択肢が出てきます。しかし、それらを全部追いかけるのは非現実的です。ある時点で「これは捨てる」、「これは残す」と決断することが必要になります。たとえば、管理職として出世街道を進むか、専門性を深めてプロフェッショナルを目指すか。両立を試みると、どちらも中途半端になりがちです。ここで「損」の視点を取り入れ、自分の強みを発揮できる道を選び、他を潔く手放すことが長期的な成功につながります。

一方、独立や転職のタイミングを考える際にも「師」のメッセージは大切です。すなわち「一人の判断に頼らず、周囲の意見や経験を取り入れる」ことです。キャリアの大きな転機に立ったとき、内面の直感も大事ですが、同時に先輩や専門家、信頼できる仲間の視点を聞くことが盲点を補い、判断の質を高めます。リーダーが戦を仕掛けるとき、参謀や部下の意見を無視せずに耳を傾けるのと同じです。独立や転職は人生の大きな賭けに見えますが、実際には「戦略と協働」によってリスクを管理することが可能なのです。

また、キャリアにおける「損」とは必ずしも大きな犠牲ではありません。むしろ「日々の小さな削減」によって、未来の大きな機会が開かれます。たとえば、毎日の業務の中で無駄な残業を減らし、その時間を資格取得や新しいスキル習得に充てる。あるいは、休日にだらだらとSNSを眺める時間を削り、自己分析やキャリアプランニングの時間に充てる。こうした「小さな『損』の積み重ね」が、長期的に大きな転機につながります。

そして最後に、この卦が女性のキャリアに特に響くのは「自分一人で全てを抱え込まなくてよい」という励ましを与えてくれる点です。現代社会では、女性がキャリアを築く過程で「家庭との両立」、「職場での期待」、「自己実現」など、複数の役割を同時にこなそうとする場面が少なくありません。その結果、過剰に負担を抱え込み、疲弊してしまうこともあります。「損の師に之く」は「必要なものに集中し、仲間と役割を分担する」ことの大切さを伝えています。キャリアアップを目指すときも、転職や独立を決断するときも、この視点を持つことで、無理なく持続的に成長していけるのです。

つまり「損の師に之く」が教えるキャリア戦略とは、「削る勇気」と「仲間と共に進む知恵」です。何を捨て、何を選ぶか。そして一人で戦うのではなく、チームや仲間と共に前に進むか。これを意識できたとき、キャリアはより強固で、長期的な成果へとつながっていくでしょう。

恋愛・パートナーシップ

「損の師に之く」が恋愛やパートナーシップに示すメッセージは、きわめて実用的でありながら温かみのある指針です。それは「自己中心的な欲をそぎ落とし、二人で同じ方向に進むために調和を築く」ということです。恋愛は時に甘美で華やかですが、その一方で期待や欲望、すれ違いが積み重なれば容易に摩耗してしまいます。この卦が教えるのは、そうした不調和を乗り越えるための姿勢です。

まず「損」の視点から見ると、恋愛関係で大切なのは「相手に求めすぎない」ということです。多くの人は恋人やパートナーに「もっとこうしてほしい」、「なぜ分かってくれないのか」と無意識に要求を積み重ねてしまいます。しかし、相手は自分を満たすための存在ではなく、一人の独立した人間です。そのため、自分の欲望を少し削り、相手をあるがままに受け入れることが必要になります。たとえば、相手が忙しくて会う時間が減ったときに「愛されていない」と感じるのではなく「お互いの未来のために努力している」と視点を変えること。それだけで関係の安定度は大きく変わります。

次に「師」が示すのは、恋愛を「二人のチーム」として捉える姿勢です。恋愛は一対一の関係でありながら、そこには協力・役割分担・信頼といったチーム的な要素が不可欠です。たとえば結婚生活を考えると、家事や育児、生活設計といった課題が出てきます。それをどちらか一方が背負うのではなく「二人でどう協力するか」を話し合うことが重要です。軍が戦を進めるとき、全員が役割を持ってこそ勝利できるように、恋愛もまた「共に歩む」という統率感覚がなければ長続きしません。

ここで象徴的なのは「短期的な感情の損を受け入れることが、長期的な信頼を築く」という点です。たとえば、デートの予定が急にキャンセルされたとき。腹立たしさを爆発させるのではなく、一度飲み込み、理由を理解しようと努める。あるいは、自分のやりたいことを優先したいときでも、相手の都合を優先して譲る。そうした「小さな我慢」の積み重ねが、相手からの信頼を深め「この人とは安心して長く一緒にいられる」という感覚につながります。それは決して自己犠牲ではなく、むしろ関係を育てるための投資なのです。

また、恋愛の駆け引きにおいても、この卦は重要なヒントを与えます。自分の欲を抑えて冷静さを保ち、相手との力関係を均衡させることが大切です。たとえば、好きな人からの連絡が遅いとき、不安に駆られて矢継ぎ早に連絡してしまうと、相手に重さを感じさせるかもしれません。ここで「損」の姿勢を取り入れ、一歩引いて余裕を持つことが、むしろ相手を惹きつける結果になります。つまり「削る」とは感情を抑え込むことではなく、冷静に関係の全体像を見渡す余裕を持つことなのです。

さらに「師」の教えを恋愛に応用すると、理想のパートナーを引き寄せるための条件も見えてきます。それは「自分自身が調和を重んじるリーダーシップを持つこと」です。相手に求めるだけではなく、自分から関係を良くする行動をとる人は、自然と良い相手を惹きつけます。たとえば、感情的になりやすい場面でも落ち着いて対話を選ぶ姿勢、二人の未来を真剣に考えて計画を立てる責任感、相手の成長を応援する包容力。これらはすべて「師」の示すリーダー像であり、恋愛においても相手からの信頼を獲得する要素になります。

また、恋愛や結婚における「資産形成的視点」も無視できません。お金やライフプランの考え方が大きく違うと、後々のトラブルにつながります。「損の師に之く」は、互いに少しずつ譲歩しながら長期的な安定を築くことを示しています。たとえば、相手が浪費傾向にあるなら、自分が全てを正そうとするのではなく、共にルールを作り、協力して守っていく。小さな譲歩と合意形成が、大きな安心感へと変わります。

結局のところ「損の師に之く」が恋愛に伝える本質は「自分のエゴを少し削り、相手と共に未来を築くリーダーシップを発揮すること」です。自分だけが満たされる恋愛は長続きしません。しかし、相手と力を合わせ、長期的な関係を築こうとする姿勢があれば、恋愛は成長と安定の源泉になります。小さな我慢や譲歩は、二人の間に深い信頼を育み、強固な絆へとつながっていくでしょう。

資産形成・投資戦略

「損の師に之く」を資産形成や投資戦略の観点から読むと、極めて実務的で現代的なヒントが見えてきます。それは「目先の利益を追うのではなく、不要なものを削ぎ落とし、仲間や仕組みを活かして長期的に安定を築く」ことです。投資の世界は常に変動が激しく、短期的な上下に心を揺さぶられることも少なくありません。しかし、この卦が示すのは「冷静に本質を見極め、長期的な視野を持て」というシンプルかつ強力な教えです。

まず「損」の観点から考えましょう。投資における「損」とは単なる損失ではなく「不要なリスクや無駄な出費を削ること」を意味します。たとえば、流行に乗った高リスクな投資や、手数料が高いだけの金融商品にお金を投じてしまうことは、長期的な資産形成を妨げます。ここで必要なのは「これは短期的なリターンを狙っただけで、長期的に見て本当に意味があるのか?」と問い直す姿勢です。毎月の固定費を見直して節約することも同じです。削ることで得られる余剰資金を、安定的な投資に回すことができます。「減らす」ことが「増やす」ことにつながるのです。

次に「師」の視点を投資戦略に重ねると「組織や仕組みをどう味方につけるか」という問いが浮かびます。資産形成は一人で突き進む孤独な作業に見えますが、実際には情報源やコミュニティ、そして金融機関や制度といった「外部の力」を統率しながら進めるものです。たとえば、確定拠出年金(iDeCo)やNISAといった制度を活用することは、まさに国の仕組みを味方にする戦略です。また、信頼できるアドバイザーや投資仲間を持つことも「師」の象意に重なります。自分一人の判断に頼らず、複数の視点や知見を取り入れることで、盲点を減らし、冷静な判断が可能になります。

この卦が教えるもう一つの大切なことは「短期的な『損』を受け入れることで長期的な成果を得る」という考え方です。これは資産形成において極めて重要です。たとえば、インデックス投資を続けていると、市場の下落局面で資産が一時的に減ることがあります。その瞬間だけを切り取れば「損」ですが、長期的に積み立てを継続すれば、時間の力が働いて大きなリターンに育ちます。短期的な評価損を耐え抜き、規律を持って投資を続けることが、最終的な勝利につながるのです。これは「戦で一時的に退くことが、全体の勝利をもたらす」という「師」の智慧とも共鳴します。

さらに、資産形成のプロセスでは「選択と集中」が求められます。あれもこれもと手を出してしまうと、ポートフォリオが分散しすぎて管理が煩雑になり、リスクもコントロールできなくなります。「損の師に之く」は「不要なものを削ぎ落とし、本質的に意味のある戦略に集中せよ」と告げています。たとえば、株式・債券・現金といった基本的な資産クラスを軸にし、そこに自分のリスク許容度に応じて配分するシンプルな方法を選ぶ方が、長期的には成果が安定します。複雑さを削ることで、冷静な意思決定が可能になるのです。

また、この卦は「組織と協働の力」を活かす視点を持つことを勧めています。個人投資家が市場で大きな存在感を発揮するのは難しいですが、投資信託やETFといった「集合投資の仕組み」を使うことで、多くの投資家の資金と共に市場に参加できます。これはまさに「師」の象徴である「集団の力」を借りる方法です。一人でリスクを背負うのではなく、仲間とともに進むことで、結果的に安定した成果を得やすくなるのです。

女性を中心とした現代のビジネスパーソンにとって、この卦が特に響くのは「無理をしない戦略」を教えてくれる点です。仕事も家庭も、キャリアも恋愛も大切にしたいと考えると、投資に時間やエネルギーを大量に割くのは難しいのが現実です。だからこそ「削る」、「仕組みを使う」、「仲間と学ぶ」というアプローチが有効です。毎日チャートに張り付くのではなく、積立や自動化を使い、生活の中で自然に資産が増えていく仕組みを作る。それが「損の師に之く」の現代的な応用です。

最終的に「損の師に之く」が投資に示すのは、表面的な利益を追わず、長期的に安定を築くために「余計なものを手放し、信頼できる仕組みや仲間を味方につける」ことです。短期的な浮き沈みに一喜一憂せず、地道に積み重ねていくことで、やがて揺るぎない安心感と経済的自由を手にできるでしょう。これは現代の誰もが実践できる、シンプルで力強い戦略なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「損の師に之く」は、ワークライフバランスとメンタルマネジメントの分野においても深い示唆を与えてくれます。それは、「不要なものを削ぎ落とし、自分にとって本当に大切なものを残しつつ、仲間や環境を活かして長期的に安定を築く」という考え方です。現代社会に生きる私たちは、常に“やるべきこと”や“情報の洪水”にさらされ、心身が休まる時間を失いがちです。特にビジネスパーソン、そして家庭や恋愛も両立させたいと願う女性にとって、無理のない持続的な働き方を実現することは大きな課題です。この卦は、そのための具体的なヒントを与えてくれます。

まず「損」の視点から見れば、ワークライフバランスを整える第一歩は「やらないことを決める」ことです。多くの人は、時間管理術や効率化の方法を模索しますが、実際には“何をやめるか”を決めなければ本当の余裕は生まれません。たとえば、夜遅くまでスマホでSNSを見続ける習慣を削ることで、翌日の集中力や睡眠の質が劇的に向上します。また、職場でも「自分がやらなくてもよい仕事」や「付加価値の低い会議」に過剰に時間を割いていないかを点検し、勇気を持って手放すことが必要です。これは短期的には「損」に見えても、長期的には自分の心身を守り、持続的な成果を出すための投資となります。

一方「師」の視点からは、ワークライフバランスを実現するために「仲間を頼ること」、「役割を分担すること」が欠かせません。仕事では「自分で全部抱え込む」スタイルをやめ、同僚や後輩に適切にタスクを振る。家庭では、パートナーや家族に家事や育児の役割をシェアしてもらう。これらは決して弱さではなく「組織やチームの力を活かす」賢さです。たとえば、ある女性が管理職を務めながら育児をしているとします。すべてを完璧にこなそうとすると疲弊しますが、家事代行サービスを利用したり、実家の支援を得たりすることで、自分のエネルギーを本当に必要な領域に集中できます。まさに「損」と「師」の合わせ技です。

また、メンタルマネジメントの観点でもこの卦は有効です。人は「全部やらなければ」と思い込むと、ストレスや不安で心がいっぱいになります。ここで「損」の視点を取り入れると「やらないことを決める=心の負担を減らす」ことになります。さらに「師」の象意を加えると「一人で抱え込まず、仲間と共に歩む=心の安定を得る」ことになります。実際、心理学でも「ソーシャルサポート(他者からの支援)」はストレス耐性を高める要因として知られています。

さらに重要なのは「短期的な損を受け入れることで、長期的な安定を得る」という姿勢です。たとえば、目先の残業を断ることで一時的に評価が下がるかもしれません。しかし、その時間を休養や自己成長に充てることで、長期的にはパフォーマンスが向上し、より大きな成果を出せるようになります。恋愛や家庭でも同じで、短期的に相手に譲歩することが、長期的な信頼関係の基盤になります。こうした「損して得取れ」の考え方が、心の安定にも直結するのです。

もう一つの視点は「習慣化」です。ワークライフバランスは一度整えたら終わりではなく、日々の小さな選択の積み重ねです。ここでも「損の師に之く」は役立ちます。たとえば、毎日の生活から5分でも不要な時間を削り、それをストレッチや瞑想、読書など自分を整える習慣に置き換える。小さな積み重ねがやがて大きな安定をつくり、メンタルの揺らぎを防いでくれます。また「師」の象意に従えば、この習慣を仲間とシェアすることで持続性が高まります。友人や同僚と「毎朝のウォーキングを報告し合う」、「お互いに早寝を励まし合う」といった仕組みを持てば、継続の力は何倍にもなります。

結局のところ「損の師に之く」がワークライフバランスとメンタルマネジメントに伝える本質は「減らす勇気と、共に歩む力」です。やめるべきことを勇気を持って削り、大切なことに集中する。そして、一人で背負わず仲間や家族と分担しながら持続的に進む。その両方がそろったとき、心は安定し、生活はより豊かに、そして持続可能になります。これは多忙な現代を生きる私たちにとって、極めて実践的で心に響く指針と言えるでしょう。

象意と本質的なメッセージ

「損の師に之く」が私たちに伝える本質的なメッセージは、一言でいえば「削ぎ落とすことで、仲間と共に前進する」ということです。これは単なる抽象的な比喩ではなく、現代を生きるビジネスパーソンにとって実務的な戦略となります。

まず「損」は表面的には「減らす」や「損をする」といった意味を持ちます。しかし、易経においての「損」は単なるマイナスではありません。むしろ「必要のないものを削ぎ落とすことで、本当に大切なものを際立たせる」という積極的な意味を持ちます。私たちは日々、仕事・家庭・人間関係・自己実現など多くの要素を抱え込みがちですが、すべてを完璧にこなそうとすれば心身が疲弊し、成果も中途半端になりかねません。そこで大切なのは「優先順位をつけて、不要なものを潔く手放す勇気」です。削ることによって時間やエネルギーに余白が生まれ、そこにこそ本質的な成長の種を植えることができます。

一方で「師」が示すのは、組織・チーム・仲間との協力です。古代の軍隊のようにリーダーが一人で突き進むのではなく、仲間をまとめ、役割を分担しながら全体として勝利を目指す姿勢を象徴します。現代の職場でいえば、上司が部下の能力を見極め、適材適所で配置してプロジェクトを成功に導くこと。家庭や恋愛関係においては、互いに協力し合いながら未来を築くこと。資産形成では、一人の独断に頼らず、制度や専門家の助けを活用しながら安定を得ること。これらはすべて「師」のエッセンスを体現しています。

つまり、この二つの卦が組み合わさると「自分の欲や余計なこだわりをそぎ落とし、そのうえで仲間の力をまとめて進む」という智慧が浮かび上がります。これは現代において非常に重要な視点です。なぜなら、多様性の時代においては「自分だけが頑張る」スタイルはもはや限界に近いからです。むしろ、一人ではなく「誰と進むか」、「どんな仲間と協力するか」が成果を左右します。そのとき、自分のエゴや余計なこだわりを抑え、全体の調和を優先できる人こそが信頼されるリーダーとなり、組織や家庭に安定をもたらすのです。

さらに「損の師に之く」が教えるのは「短期的な損を受け入れ、長期的な成果を得る」という戦略的思考です。仕事でいえば、自分の案を通すために衝突するよりも、一歩譲ってチーム全体の合意を優先することで、将来的に大きな信頼を得られることがあります。恋愛でいえば、自分の欲望を一時的に抑えて相手を支えることが、長期的な絆を強めます。投資では、一時的な市場の下落を耐えることで、長期的な資産形成につながります。このように「損」の考え方は、人生のあらゆる領域で応用可能です。

また、この卦のもう一つのメッセージは「リーダーシップの本質は支配ではなく支援にある」ということです。リーダーは命令する存在ではなく、仲間が力を発揮できる環境を整え、全体の方向性を示す存在です。そのためには、自分の意見やこだわりを削ぎ落とし、時に身を低くして仲間の意見を取り入れる柔軟さが求められます。それが結果として、より大きな成果を生むのです。

現代の多様なビジネスパーソン、特に女性にとって「損の師に之く」のメッセージは強く響くでしょう。なぜなら、キャリア・家庭・恋愛・資産形成といった複数の領域を同時に担うことが求められる場面が多いからです。すべてを抱え込むのではなく、優先順位を明確にし、削るべきものを削る。そして一人で背負わず、仲間やパートナーと共に歩む。その姿勢があれば、無理なく持続的に成功を重ねることができます。

結局のところ「損の師に之く」が伝える本質は「削る勇気と、共に進む力」です。これを実践することで、私たちは仕事でも恋愛でも資産形成でも、より安定した、そして自分らしい成功を築くことができるのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- やらないことリストを1つ作る

今日のタスクの中で「自分がやらなくてもよいこと」を一つ書き出してみましょう。それを削ることで、余裕と集中力が生まれます。小さな削減が未来の大きな成果につながります。 - 仲間に一つ頼ってみる

全部を自分で抱え込むのではなく、今日の仕事や生活の中で一つだけでも仲間や家族にお願いしてみましょう。信頼を深め、協力の循環を生むきっかけになります。 - 短期の損を受け入れる行動を選ぶ

たとえば「残業を断って早めに帰る」や「自分の意見を一度引っ込める」など。一見損に見える選択が、長期的には大きな信頼や心身の安定をもたらします。 - 5分の習慣を取り入れる

SNSやニュースの閲覧を5分削って、その時間をストレッチや瞑想、日記に置き換えてみましょう。小さな積み重ねが心の余裕をつくり、持続可能な働き方につながります。 - 未来の戦略を1つ書き出す

投資・キャリア・恋愛など、自分の未来に関して「長期的に何を優先したいか」を紙に書いてみてください。書き出すことで視点が広がり、短期的な迷いに振り回されにくくなります。

まとめ

「損の師に之く」が教えてくれるのは、シンプルでありながら普遍的な智慧です。それは「削る勇気」と「共に進む力」。

私たちは日々、あふれる情報ややるべきことの中で、本当に大切なことを見失いがちです。「損」のメッセージは、まず不要なものを削り、本質に集中することの大切さを思い出させてくれます。そして「師」が示すのは、一人で頑張るのではなく、仲間やパートナー、仕組みや制度を活かして共に進むこと。二つの卦が重なることで「自分を整え、周囲と調和して、長期的な成功を築く」という道筋が見えてきます。

仕事においては、すべてを抱え込まず、削るべきものを削って組織全体の力を引き出すリーダーシップが求められます。キャリアの選択では、一時的な安定を手放してでも未来の成長を優先する勇気が必要です。恋愛では、自分の欲を少し抑えて相手との信頼を育み、二人で共に歩む姿勢が関係を強くします。資産形成においては、短期的な浮き沈みにとらわれず、仕組みや仲間を活かしながら長期戦略を徹底することが安定をもたらします。そして、ワークライフバランスで「やらないこと」を決め、仲間と支え合うことで、心身ともに持続可能な働き方が実現します。

この卦が示すのは、決して派手な成功や一攫千金ではありません。むしろ、無理なく続けられる選択を積み重ね、仲間と信頼関係を築き、未来に向けて地道に歩む姿です。だからこそ、どんな人にとっても実用的で、共感できる指針となるのです。

この記事を読んだあなたが、今日からできることは小さな一歩です。不要なものを一つ削る、仲間に一つ頼る、未来の戦略を一つ書き出す。その積み重ねが、やがて「自分らしいキャリア」、「安心できる恋愛」、「安定した資産形成」、「持続可能なライフスタイル」を形作っていきます。

「損の師に之く」の智慧を胸に、あなたが自分らしいバランスのとれた成功を築いていかれることを願っています。