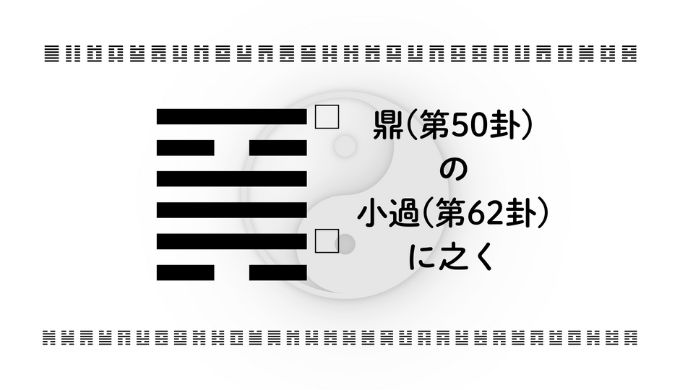

「鼎(てい)の小過(しょうか)に之く」が示す現代の知恵

「鼎」は、鍋や鼎(かなえ)を象徴し、人々を養い支える器を意味します。これは単なる食事の器ではなく、社会や組織、あるいは人生を育む「仕組み」や「基盤」を示しています。一方で「小過」は、過剰に大きなことを狙うのではなく、小さなことを丁寧に積み重ねる姿勢を大切にする卦です。両者が組み合わさることで見えてくるのは「大きな器を持ちながらも、足元の小さな配慮を忘れないこと」の重要性です。

現代のビジネスパーソンにとって、この組み合わせは非常に実践的なメッセージを含みます。たとえば、仕事で大きなプロジェクトを任されたとき、全体像を描くリーダーシップは不可欠ですが、それだけでは成功しません。小さな確認作業、関係者との細やかな対話、地道な準備を怠れば、大きな器は中身を支えきれずに崩れてしまうのです。つまり「鼎の小過に之く」は、大きな夢やビジョンを掲げつつも、一歩ごとに小さな石を確かめながら歩むことを求めています。

恋愛やパートナーシップにおいても同じことが言えます。理想の関係を築くためには「大きな愛情」や「人生のビジョン」を共有することが大切ですが、日々の小さな気遣いを軽んじてはいけません。記念日の言葉や、相手の体調を思いやる一言が、長期的な関係を支える柱となります。まさに「大きな器を満たすのは、小さな一滴の積み重ね」なのです。

資産形成や投資戦略の面でも「鼎の小過に之く」は示唆に富んでいます。派手な一攫千金を狙うよりも、小さな積立や分散投資といった慎重さが、やがて大きな安定を生み出します。長期的に見れば、大きな成果を出す人ほど「小さな工夫」や「習慣の継続」に支えられているものです。

この卦が伝えているのは「壮大な目標を描きながらも、成功を支えるのは目に見えにくい小さな努力だ」ということ。皆さんにとって今すぐ実践できるのは「大きな方向性はそのままに、今日できる小さな改善を一つ積み重ねること」です。その積み重ねが、やがて大きな器を満たし、確かな成果へとつながっていくのです。

キーワード解説

器 ― 大きな枠組みが人を育てる

「鼎」は人を養う大きな器を象徴します。それは一人の才能を超えて、社会や組織を支える仕組みそのものを指しています。しかし「鼎の小過に之く」は、その器を活かすには小さな工夫や細部への気配りが不可欠だと伝えています。どれほど壮大なビジョンを描いても、日常の管理や準備が甘ければ、中身を支えることはできません。仕事においては、大きな枠組みの中で、日々の打ち合わせや進捗確認を軽視しないこと。恋愛や人間関係では、大きな信頼関係を築くには小さな優しさの積み重ねが必要です。投資においても、壮大な資産形成の構想は、小さな積立や日々の見直しが支えるのです。

慎重 ― 小さな判断が大局を守る

「小過」は、大きな挑戦や過剰な拡大を控え、目の前の小さな判断を慎重に重ねることを示しています。これが「鼎」と結びつくことで、大きな器に宿る「細やかな注意力」の大切さを強調しているのです。たとえば、プロジェクトマネジメントで大胆な決断をするときこそ、契約条件の一文や顧客との小さな確認が後々大きな違いを生むことがあります。恋愛でも、盛大な愛情表現よりも日々の誠実なやりとりが信頼を固めます。投資戦略においては、相場の急変時に慌てず小さな調整を繰り返すことが、大きな資産を守ることにつながります。つまり「鼎の小過に之く」は「大きなことほど、小さな注意が命を守る」と教えているのです。

積み重ね ― 小さな実践が大きな成果を育てる

「鼎の小過に之く」が示すのは、一発の大勝負よりも、小さな積み重ねの力です。人生において成果を手にする人は、特別な才能を持つよりも、日々コツコツと小さな努力を続けた人です。たとえばキャリア形成では、一度の華やかなプレゼンよりも、毎日の準備や学びが昇進の基盤をつくります。恋愛では、日々の会話や小さな思いやりが二人の未来を築きます。投資では、複利の力が象徴するように、小さな積立を続けることがやがて大きな成果に育ちます。成功とは一瞬で手にするものではなく、時間をかけて器を満たしていくプロセスの中で実現するのだ、とこの卦は教えているのです。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「鼎の小過に之く」は、リーダーシップの本質を考える上で非常に示唆に富んだ卦です。大きな器=ビジョンや組織の枠組みを持ちながらも、その中を支えるのは小さな気配りや地道な行動であるというメッセージは、現代のマネジメントや意思決定に直結します。リーダーはしばしば、大胆な方向性を打ち出すことを期待されます。新規事業の推進、経営戦略の転換、大きなプロジェクトの立ち上げ——こうした場面では「器をつくる」ように全体の形を示し、メンバーを惹きつける力が求められます。しかし同時に、この器を維持し、人を安心して任せられる場にするには、細部への注意が欠かせません。「鼎の小過に之く」が示すのは、大きなリーダーシップと小さな配慮の両立です。

たとえば、ある企業で新しいサービスを立ち上げるプロジェクトが進行していたとしましょう。リーダーは「社会に新しい価値を提供する」という大きなビジョンを掲げ、チームを鼓舞しました。しかし、具体的な工程表の確認や顧客の声の細やかな収集を怠れば、どれほど壮大な計画でも現場は混乱し、器は中身を支えきれずに崩れてしまいます。そこで有能なリーダーほど、細かな進捗チェックや小さなトラブルの芽を摘む姿勢を持ちます。これは決して「小さなことにこだわる」という後ろ向きな姿勢ではなく「小さな注意力こそが大きな成功を守る」という戦略的な思考です。

リーダーシップにおいて重要なのは「人を惹きつける力」と「人を安心させる力」の両輪です。前者は大きなビジョンや方向性を示すことで、人を動かし、共感を集める力です。一方後者は、小さな不安や細やかな調整に目を配り、メンバーが安心して力を発揮できる環境を整える力です。「鼎の小過に之く」は、この両方のバランスを保つことがリーダーシップの核心だと伝えています。

また、意思決定の場面でもこの卦は大切な指針を与えます。大きな決断を迫られるとき、人はつい「大胆さ」や「スピード」を重視しがちです。しかし「鼎の小過に之く」は、勇敢な一歩を踏み出すと同時に、小さなリスクを見逃さないことを求めます。たとえば、海外進出を検討する企業の経営陣が、国際的な市場開拓という大きな決断を下す場面を想像してください。ここで必要なのは、全体の方向性を力強く打ち出すことですが、それ以上に重要なのは現地の規制や文化的な細部への理解です。わずかな見落としが、後に大きなトラブルを生みかねないからです。つまり、「大胆な方向性」と「小さな注意力」を同時に持つことが、リーダーにとっての勝敗を分けるのです。

さらに「鼎の小過に之く」が示すのは、リーダー自身の姿勢についても同じです。組織を率いる立場にある人ほど、自分の影響力が大きいことを自覚しなければなりません。自らの言葉が人を励ますと同時に、無自覚の一言が人を傷つけることもある。ここで求められるのは、大きな視点を持ちながらも、日常的な言動に慎重さを持つことです。リーダーの一言や行動の「小さな積み重ね」が、組織文化そのものを形づくっていきます。

最後に、現代の多様な働き方の中で「鼎の小過に之く」が持つ意味を整理すると、それは「大局を描きながらも、細部を軽んじない姿勢こそがリーダーを信頼に導く」ということに尽きます。カリスマ性や大胆さに注目が集まりやすい時代ですが、真に人を惹きつけるリーダーは、日常の小さな判断や気配りを積み重ねられる人です。それは一見地味で目立たない行為かもしれません。しかし、大きな器を支えるのは小さな足場の積み重ねであり、それが人々を安心させ、長期的な成果をもたらすのです。

キャリアアップ・転職・独立

「鼎の小過に之く」がキャリア形成の場面に投げかけるメッセージは「大きな成長を志しながらも、小さな一歩を着実に積み重ねること」です。キャリアの転機に立つとき、人はどうしても「大きな変化」に意識を奪われます。昇進、転職、独立、あるいは全く新しい挑戦。どれも人生を左右する大きな節目であり「ここで一気に飛躍したい」という気持ちが自然と高まります。しかし、この卦は「その気持ち自体は正しいが、同時に小さな注意力を怠ってはいけない」と諭しています。つまり「大きな器を持ちつつ、小さな過ちを避けよ」ということです。

たとえば、会社で昇進のチャンスを迎えたある女性を想像してみてください。新しい役職に就くことは、間違いなくキャリアの大きなステップアップです。しかし、その立場に就く前に確認すべき細かなスキルや知識、周囲との関係調整を軽視すれば、せっかくの昇進も不安定なものになりかねません。大きな舞台に上がるほど、足元の小さな基盤づくりが重要になるのです。「鼎の小過に之く」は「今こそ小さな準備に心を砕け」と伝えているのです。

転職の場面でも同じことが言えます。新しい環境に移ることは、大きな器を手に入れることに似ています。新しいチーム、新しい市場、新しいスキルセット——そのどれもが将来を育む器です。しかし、転職の成功を分けるのは履歴書や面接の一発勝負ではなく、日常的な小さな積み重ねです。たとえば、転職先の業界研究を怠らないこと、転職後すぐに信頼を築けるような小さな行動習慣を持つこと。メールの返し方一つ、会議での発言の仕方一つが、周囲の評価を大きく左右します。大きな変化を前にしても「小さな実践が未来を支える」という視点を持つことで、新しいキャリアの器は中身を満たし、安定していくのです。

独立に関しても、この卦は強力なメッセージを与えてくれます。独立・起業はまさに「自らの『鼎』を立てる」行為です。自分自身の器をつくり、その中にビジネスを育て、人々を養う仕組みを構築していくのです。しかし独立の成否を分けるのは、事業計画の壮大さではなく、小さな日々の行動です。たとえば、クライアントとの小さな信頼の積み重ね、契約書の一文を丁寧に確認する慎重さ、毎月のキャッシュフローを細かく管理する姿勢。これらがなければ、大きな器はあっという間にひび割れてしまいます。独立を志す人ほど「小過」の示す「細やかさ」が必要なのです。

さらに「鼎の小過に之く」が伝えるのは「焦らず段階を踏む」という姿勢の大切さです。キャリアの転機に立つと、人は一気に成果を求めがちです。しかしこの卦は「焦りは禁物」と伝えています。新しい環境では、まずは一歩目を確実に固めること。昇進したなら、最初の100日で小さな信頼を築くこと。転職したなら、最初の半年で小さな成果を重ねること。独立したなら、最初の数年で小さな顧客を大切にすること。それがやがて大きな成果へとつながります。「鼎の小過に之く」が教えるのは「壮大な夢を掲げながらも、今日一日の積み重ねを軽んじない」というキャリア戦略なのです。

また、この卦は「周囲の声を丁寧に聞く」ことの重要性も示唆しています。大きなキャリアの転機に立つと、人はつい自分の理想や目標に夢中になり、周囲の小さな声を聞き逃しがちです。しかし、成功を確実なものにするのは、身近な人々からの小さなフィードバックです。上司や同僚、顧客やパートナーからの「ここを直した方がいい」という一言が、後々大きな成果をもたらすのです。つまり「鼎の小過に之く」は「大きな方向性はあなた自身が描きつつ、小さな声に耳を傾けよ」と助言しているのです。

結論として「鼎の小過に之く」はキャリアの転機に立つすべての人へのメッセージです。大きな器を持つことを恐れず、大胆に挑戦すること。しかし、その器を真に活かすのは、小さな準備、小さな配慮、小さな積み重ねであること。この両立こそが、キャリアの成功を確実なものにするのです。昇進、転職、独立という大きな節目を迎えるとき、この卦を思い出してください。「大きな未来を描くなら、小さな今日を丁寧に生きよ」。それが、持続的なキャリアアップを叶える道なのです。

恋愛・パートナーシップ

「鼎の小過に之く」は、恋愛やパートナーシップにおいても深い示唆を与えてくれます。「鼎」は人を養い、人生を支える大きな器を象徴します。恋愛に置き換えるなら、それは「二人の関係性という器」を育てることに通じます。しかし、その器を健やかに満たすのは日々の小さな積み重ねです。「小過」は、大きな言葉や派手な行動よりも、小さな配慮や細やかな注意こそが関係を支えることを示しています。つまりこの卦は「大きな愛を夢見るなら、まず小さな思いやりを大切にせよ」というメッセージを伝えているのです。

たとえば、長く付き合っている恋人同士の関係を考えてみましょう。お互いに「将来は一緒に暮らしたい」、「結婚を考えている」といった大きな器のビジョンを共有することは重要です。しかし、その未来が現実のものとなるかどうかは、日々の何気ないやり取りにかかっています。相手が疲れているときにかける一言、誕生日や記念日に贈るささやかなプレゼント、あるいは忙しいときでも数分の電話を欠かさない姿勢。こうした小さな行動が積み重なることで、器の中は少しずつ満たされ、二人の未来は確かなものになっていきます。「鼎の小過に之く」は、愛を大きく育てる人ほど小さな優しさを惜しまないことを教えているのです。

また、この卦は「慎重さ」という要素も強調しています。恋愛において、大胆なアプローチやドラマチックな告白が必要な場面もあるでしょう。しかし関係を長続きさせるのは、派手な行動ではなく、慎重さを伴った信頼づくりです。たとえば、相手の話を遮らず最後まで聞くこと、連絡を返すタイミングを大切にすること、軽率な発言で相手を傷つけないこと。これらはどれも些細なことですが、積み重なることで「この人と一緒なら安心できる」という確信につながります。恋愛は大きな愛情で支えるものですが、安心感という基盤を育むのは小さな慎重さなのです。

さらに「鼎の小過に之く」は、恋愛における「信頼の構築」に光を当てています。信頼は一朝一夕には築けません。小さな約束を守ること、相手に寄り添うこと、誠実に対応すること——これらの繰り返しが、やがて大きな信頼の器を満たします。もし逆に、小さな嘘や不誠実な態度を軽視すれば、その器にはひびが入り、どんなに愛情があっても崩れてしまうでしょう。つまり「鼎の小過に之く」は「小さな不誠実を放置するな」という警告でもあるのです。

また、恋愛の駆け引きという観点からもこの卦は示唆を与えます。人間関係では、大胆なアプローチよりも、相手の反応を見ながら小さな一歩を重ねることが重要です。特に出会いの初期段階では、一度に距離を詰めすぎず、相手が安心できるペースで関係を育む方が成功しやすい。まさに「鼎の小過に之く」の教えは「大きな愛を焦らず、小さな行動で信頼を積み重ねよ」ということなのです。

結婚や長期的なパートナーシップでも、この卦のメッセージは生きてきます。長い時間を共に過ごす中で、大きな決断を共に下す場面は幾度も訪れます。住宅購入や子育て、キャリアの選択など、人生を左右する決断が積み重なります。しかしその基盤となるのは、やはり日常の小さな気遣いです。相手が帰宅したときの笑顔、ありがとうの一言、日々の生活習慣を尊重する姿勢。こうした「小過」の積み重ねが、二人の「鼎」を安定させ、大きな試練に耐えられる関係を育てていきます。

最後に「鼎の小過に之く」が恋愛において伝えている本質をまとめるなら、それは「大きな未来を共に夢見るためには、小さな今を丁寧に重ねよ」ということです。理想のパートナーを引き寄せたいなら、まず自分自身が小さな誠実さを積み重ねる人になること。すでにパートナーがいるなら、今日一日の小さな行動で器を満たし続けること。それがやがて、大きな愛情と信頼を支える揺るぎない土台となるのです。

資産形成・投資戦略

「鼎の小過に之く」を資産形成や投資戦略の観点から読み解くと、非常に実践的な知恵が浮かび上がります。「鼎」は「大きな器」であり、これは将来の生活基盤や資産全体を象徴します。その器をしっかりと育てることは、人生における安心感をもたらします。しかし、器をいきなり大きく満たそうとすればひび割れを起こすように、投資や資産形成においても「一気に増やそう」とする姿勢はリスクを高めます。「小過」が示すのは「小さな工夫」、「細やかな積み重ね」、「慎重な判断」を通じて、大きな器を少しずつ満たしていくアプローチです。

たとえば、資産形成を考えるとき、派手な短期売買で一攫千金を狙うよりも、長期的な積立投資や分散投資を着実に続ける方が堅実です。小さな金額でも毎月コツコツ積み立てていけば、時間の力=複利が大きな器を静かに満たしていきます。「鼎の小過に之く」は「大きな成果は、小さな一歩を継続することで生まれる」と教えています。特に市場が不安定な時期には、この考え方がより重要です。慌てて大きな勝負に出るのではなく、小さな修正や調整を続ける方が、結果的に資産を守り、育てていくことができます。

具体的に言えば、投資信託やETFを活用した定期的な積立が「小過」の実践例です。月に数万円でも、時間をかけて積み上げることで将来の器は豊かに満たされます。短期的な価格変動に振り回されず、小さな一歩を続ける姿勢が、結果として大きな安定を生みます。また、不動産投資や副業といった取り組みにおいても、いきなり大きな物件や大規模な事業に挑むのではなく、まずは小さく始めて経験を積み重ねることが大切です。「小過」が象徴するのは「大きな挑戦の中に潜む小さな落とし穴を避ける」という姿勢でもあるのです。

さらに「鼎の小過に之く」は、投資判断の「慎重さ」を強く意識させます。資産運用では、大胆な判断が求められる瞬間もあります。しかし、その背後には必ず細部への注意が必要です。契約内容の確認、リスク管理の徹底、ポートフォリオの微調整——こうした小さな配慮が、後々大きな損失を防ぎます。特に近年のように市場環境が急速に変化する時代においては「小さなリスクを見逃さない慎重さ」が投資家にとっての生命線となります。

また、この卦は「生活全体を見渡す視点」も教えてくれます。「鼎」は「人を養う器」であり、資産形成の目的は単なるお金儲けではなく、生活を支え、安心と豊かさを提供することにあります。つまり資産形成は「大きな器」を築く営みであり、その中身を日々の小さな行動で満たしていくのです。節約や生活習慣の改善といった小さな努力も、投資と同じくらい重要な役割を果たします。無駄な支出を一つ抑えること、日々の出費を見直すこと。それが積もり積もって、大きな資産形成の器を強固にするのです。

さらに「鼎の小過に之く」は「焦らずに育てる」という投資マインドを養います。市場の急騰や流行の投資商品に飛びつきたくなることは誰にでもあります。しかし、この卦は「急がば回れ」を教えています。大きな器を無理に一度で満たそうとすれば、かえって器が壊れてしまう。だからこそ、地道に少額から積み重ねることでしか、本当の豊かさは築けないのです。言い換えれば、この卦は「投資における欲望のコントロール」を促しているのです。

最後に「鼎の小過に之く」を資産形成・投資に活かす現代的なまとめをすると、それは「壮大な目標を描きながら、小さな積み重ねを戦略的に管理すること」です。大きな資産を持ちたい、経済的自由を得たいという目標は誰にでもあります。その夢を追うこと自体は正しい。しかし、それを現実に変えるのは、今日の積立、今日の節約、今日の小さな判断なのです。器を育てるには時間が必要であり、欲望に流されず慎重に、しかし確実に積み重ねる姿勢こそが未来を形づくります。「鼎の小過に之く」は、資産形成における最も堅実で実践的な道を示しているのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

「鼎の小過に之く」が示す知恵は、ワークライフバランスやメンタルマネジメントにおいても大きな力を発揮します。「鼎」は「人生を支える大きな器」を表し、そこには仕事、家庭、健康、趣味といったあらゆる要素が注がれています。つまり「鼎」は、バランスのとれた人生そのものを象徴しているのです。しかし、その器を健やかに保つには、毎日の小さな行動が欠かせません。「小過」が強調するのは、無理に大きな成果を追い求めるのではなく、小さな調整や丁寧な積み重ねを大切にする姿勢です。ワークライフバランスや心の安定もまた、大きな転換点よりも日常の小さな工夫に左右されるのです。

現代のビジネスパーソンは、多くの場合「成果」と「効率」を求められ、限られた時間の中で最大限のアウトプットを出すことを期待されます。その結果、仕事に偏重しすぎて、家庭や健康、心のケアを犠牲にしてしまう人も少なくありません。大きな成果を目指す気持ちは尊いものですが「鼎の小過に之く」は「小さな休息や細やかな調整を怠れば、大きな器は壊れる」と警告しています。つまり、ワークライフバランスを保つには、日常の小さな行動が最も重要なのです。

たとえば、ある女性が管理職として大きなチームを率いているとします。彼女は成果を出すために連日遅くまで働き、常に忙しさに追われていました。しかし次第に疲れが溜まり、家族や友人との時間も減り、気づけば心身のバランスを崩してしまう寸前に。そんなとき「鼎の小過に之く」が伝えるのは「小さな休息を取り入れよ」というメッセージです。1日の中で5分でも深呼吸する、週に1度は仕事を忘れて自然に触れる、日常に小さなリズムを加える。こうした小さな調整が、器全体を安定させ、大きな成果を支えるのです。

また、メンタルマネジメントの観点でも「小過」の姿勢は大切です。心の健康は、劇的な改善策によって守られるのではなく、日常の小さな自己ケアによって積み重ねられます。たとえば、睡眠のリズムを整えること、感謝を言葉にする習慣を持つこと、SNSやニュースから距離を置く時間を意識的に取ること。どれも些細なことに見えるかもしれませんが、こうした習慣の積み重ねが、不安やストレスを和らげ、心の安定を築いていきます。「鼎の小過に之く」は「メンタルは大きな決断ではなく、小さな積み重ねで守れ」と教えているのです。

さらに、この卦は「境界線を引く」ことの重要性を示唆しています。ワークライフバランスを崩す大きな原因のひとつは、仕事とプライベートの境界が曖昧になることです。リモートワークの普及で自宅でも仕事を続けてしまう人が増え、休むべき時間に気持ちが切り替わらないケースが多くなっています。ここで求められるのは「小過」の慎重さです。たとえば、仕事用と私生活用のデバイスを分ける、仕事の終わりに「一区切りのルーティン」をつくる、就業後は通知をオフにする。こうした小さなルールづくりが、自分自身を守り、家庭や趣味の時間を取り戻すことにつながります。小さな境界線が、人生全体の器を守る防波堤になるのです。

また「鼎の小過に之く」は「バランスは一度で完成するものではない」とも伝えています。多忙な日々の中で理想的なワークライフバランスを完璧に実現することは難しいものです。しかし重要なのは、日々小さな調整を繰り返す姿勢です。今日は仕事を頑張ったから、明日は家族との時間を優先する。今週は忙しかったから、週末はしっかり休養する。バランスは動的に変化するものであり、毎日の小さな配慮が大きな調和を生むのです。

結論として「鼎の小過に之く」はワークライフバランスとメンタルマネジメントにおいて「小さな日々の積み重ねを軽んじるな」という強いメッセージを放っています。大きな器=人生全体を健やかに保つためには、仕事と家庭、心と体をつなぐ小さな習慣こそが不可欠です。大きな成果を夢見るなら、まずは今日の小さな休息、感謝の言葉、自己ケアを忘れないこと。それがやがて器を満たし、持続的な幸福と安定につながっていくのです。

象意と本質的なメッセージ

「鼎の小過に之く」が示す象意は、まず「鼎」という器の存在にあります。「鼎」は古代において人を養い、社会を支える重要な道具でした。そこには「大きなものを支える基盤」、「人をまとめる枠組み」、「未来を育む器」という意味が込められています。そして、その「鼎」が安定して機能するためには、中に注がれる小さな一滴一滴が欠かせません。ここに「小過」が重なることで「大きな基盤を守るには、小さな配慮と積み重ねが不可欠である」というメッセージが浮かび上がります。

この象意を現代のビジネスパーソンに置き換えると「大きな夢やビジョンを描くことは重要だが、それを現実に支えるのは日常の小さな行動である」という教えになります。キャリアにおいても、投資においても、恋愛や家庭においても、未来を形づくるのは壮大な計画そのものではなく、日々の慎重さと小さな努力の積み重ねです。つまり、この卦が伝えているのは「大局観と細部への注意力の両立」という極めて実践的な知恵なのです。

さらに「鼎の小過に之く」は「欲望のコントロール」というテーマも含んでいます。大きな成果を急ぎたくなる気持ちは自然なものですが、この卦は「急いで器を満たそうとすれば壊れる」と警告します。むしろ、時間をかけて少しずつ器を育てる方が、長期的には確実で持続可能な成果をもたらします。これは資産形成における積立投資の考え方とも重なりますし、キャリア構築における経験の積み重ねにも通じます。

また、この卦には「信頼の積み重ね」というメッセージも込められています。「鼎」は人を養う器であり、そこに注がれるのは「他者との関係」でもあります。信頼は大きな言葉や派手な行動で一度に築けるものではなく、小さな誠実さの積み重ねによって初めて形づくられるものです。つまり「鼎の小過に之く」は、人間関係のすべてにおいて「大きな愛や信頼を夢見るなら、日々の小さな行動を大切にせよ」と教えているのです。

さらに「鼎の小過に之く」は「リーダーシップの在り方」にも通じます。リーダーは組織という大きな器を持ちますが、その器を維持するためには、メンバー一人ひとりへの小さな気遣いや細やかな確認が必要です。器は形が立派でも、中身がこぼれていては意味がない。つまり、大きな存在感を持つリーダーであればあるほど、小さな積み重ねを軽視してはならないのです。

結論として「鼎の小過に之く」が持つ本質的なメッセージは「大きな器を持ちながら、小さな配慮を忘れないことこそが成功を支える」というものです。それはキャリアにおいても、恋愛においても、資産形成や生活全般においても同じです。大きな夢を掲げることと、小さな一歩を積み重ねること——この両立ができる人こそが、真に安定し、豊かで持続可能な人生を築くことができるのです。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- 今日の予定を一つだけ丁寧に確認する

朝の始まりに、スケジュールの中で最も大事な一つを選び、時間や段取りを再確認しましょう。小さな確認が、大きなミスを防ぎます。 - 誰かに「ありがとう」を一言伝える

大きなプレゼントよりも、日常の一言が人間関係を育てます。今日は同僚や家族に感謝を言葉にしてみましょう。信頼の器が少しずつ満たされます。 - 財布や家計簿を5分だけ見直す

資産形成の第一歩は「小さな数字に目を向けること」です。無駄な支出が一つ減るだけで、将来の大きな安心につながります。 - 休憩時間に深呼吸をする

メンタルマネジメントは大きな決断ではなく、ほんの小さな習慣から始まります。深呼吸数回で心身は整い、午後のパフォーマンスが変わります。 - 今日できる「小さな改善」を一つ決める

業務の進め方や家庭のルールなど、すぐにできる改善を一つだけ実行してみましょう。大きな変革は小さな改善の積み重ねから始まります。

まとめ

「鼎の小過に之く」が伝える知恵は、現代を生きるビジネスパーソンにとって非常に実践的で力強いものです。「鼎」という大きな器は、私たちが描く人生のビジョンやキャリアの枠組みを象徴しています。そして、その器を真に機能させるのは、小過が示す「小さな積み重ね」、「慎重な注意力」、「日々の細やかな行動」です。大きな夢を描くことは確かに必要ですが、それを現実のものに変えるのは今日という一日の小さな実践なのです。

仕事においては、リーダーとして大きな方向性を示しつつ、細部を軽んじない姿勢が成果を支えます。キャリアの転機では、大胆な挑戦を恐れずに進みながらも、周囲の声や準備の積み重ねが成功の鍵を握ります。恋愛やパートナーシップでは、大きな愛情を夢見るほど、小さな思いやりを日々重ねることが二人の未来を支えます。資産形成や投資戦略では、派手な一攫千金を狙うのではなく、小さな積立や慎重な判断が長期的な安定を築きます。そしてワークライフバランスやメンタルマネジメントでは、大きな転換よりも日常の小さな調整が器全体を健やかに保ちます。

「鼎の小過に之く」が教えてくれるのは、成功とは決して特別な瞬間に訪れるものではなく、日々の小さな積み重ねによって育まれるということです。大きな器を持つことを恐れず、しかしそれを支える小さな配慮を忘れない。そうした姿勢こそが、現代の多様なビジネスパーソンにとって、持続可能で豊かな人生を築くための羅針盤となるのです。

今日からできる小さな改善を一つ実行してみてください。その一歩がやがて大きな未来を形づくり、自分らしいキャリア、恋愛、資産形成、ライフスタイルを支える力となるはずです。