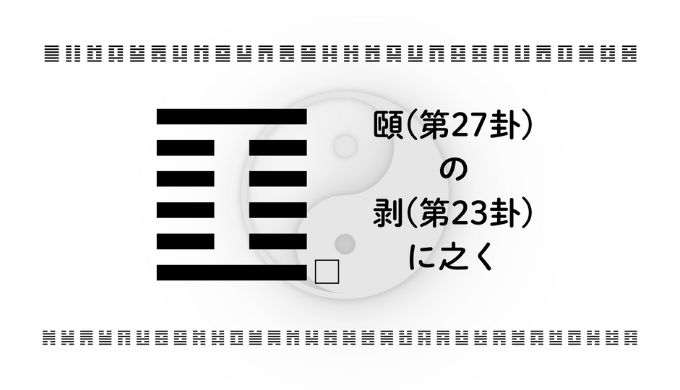

「頤(い)の剥(はく)に之く」が示す現代の知恵

「頤」は、“養う”ことを意味する卦であり、身体的・精神的・知的な成長に必要な“栄養”をどう取り入れ、どう整えていくかがテーマです。一方「剥」は、“剥がれる”という象意を持ち、不要なもの、重荷になっているもの、あるいは腐敗した部分を削ぎ落とす局面を表します。

この二つの卦が重なるとき、私たちは「何を取り入れるべきか」ではなく「何を取り除くべきか」に焦点を当てるタイミングにいるのです。それは、情報過多な現代においては非常に示唆的なメッセージです。キャリア、恋愛、人間関係、自己投資、資産運用——どの分野にも通底する“削ぎ落とし”の美学が、今必要とされています。

情報やコンテンツがあふれかえる現代では、自分にとっての“ノイズ”を見極める目が非常に重要です。SNS、ニュース、書籍、動画、あらゆる媒体が「もっと良くなれる」、「今すぐ稼げる」、「簡単に成功できる」と語りかけてきます。しかし、そのすべてが本当にあなたにとって必要な“養分”とは限りません。「頤の剥に之く」は、こうした現代的な誘惑に対して「静かに見極める力」を与えてくれます。本当に必要な情報だけを厳選し、それを自分の成長の糧とする——そんな内省的な習慣が、現代における最大の武器になります。

この卦は、成長のために“足す”ことではなく、まず“引く”ことの重要性を教えてくれるのです。そしてその結果、自分に本当に必要な栄養がどこにあるのかが見えてきます。まるで断食のあとに、自然と感覚が研ぎ澄まされ、必要なものが明確になるように。すでに多くを持っているときほど、手放すことは怖く感じます。しかし本当に大切なのは「何を持っているか」ではなく「何を活かせているか」。「頤の剥に之く」は、そんな大切な問いを私たちに投げかけてくれているのです。

キーワード解説

精選 ― 本当に必要なものだけを取り入れる

現代は選択肢が多すぎる時代です。知識、経験、人脈、SNSの情報……すべてが一見“役立ちそう”に見えて、実はノイズになっていることも少なくありません。この卦は、与えられるものすべてを鵜呑みにするのではなく、今の自分にとって本当に必要な「栄養」を見極め、選りすぐることの重要性を示します。断捨離が流行するのも、この考えと共通します。すべてを取り込まず、質の高いものを少しだけ。それが次の成長の糧になります。

自養 ― 自分を育てる習慣を取り戻す

「頤」は、口=食に関する象徴ですが、それは食事だけでなく、言葉、習慣、環境といったあらゆる“取り入れるもの”を意味します。ここで問われるのは、外部に依存せずに、自分で自分をどう育てていくか。体に良い食べ物を選ぶように、精神的にも健やかな情報や人間関係を選ぶこと。消耗する環境から距離を置き、静かに自分の土台を整える。これは、今後の自己成長に不可欠な土台作りです。

削除 ― 足し算より引き算のマネジメント

「剥」は、あえて“そぎ落とす”ことを選ぶ勇気を象徴します。私たちは、成果を出すために「もっと頑張る」、「もっと学ぶ」と足し算をしがちですが、この卦が教えるのは“引き算の視点”です。むしろやりすぎ・背負いすぎの方が害になることもあるのです。役割を手放す、関係を見直す、余計な仕事を減らす——こうした“引く行動”によって、本当に注ぐべき場所へとリソースを集中できます。

人生への応用

意思決定とリーダーシップ

「頤の剥に之く」は、リーダーシップの在り方を見つめ直す重要なメッセージを持っています。これは「与える力」と「削ぎ落とす力」のバランスを問い直す卦です。特に現代の組織やチームにおいては、力強く牽引するだけでなく、余計なものを外し、成長の本質を見極める“引き算のマネジメント”が求められています。

たとえば、ある女性マネージャーが、部署の業績低迷と人間関係のギクシャクに悩んでいたとします。彼女は責任感が強く、部下に細かく指示を出し、すべての業務に目を光らせていました。しかし、その過剰な管理が、メンバーの自立心を奪い、依存や不満を生む結果となっていました。

このような状況で「頤の剥に之く」は「あなたの“養い”は、相手の力を育てているだろうか?それとも抑え込んでいないか?」という問いを投げかけます。剥の卦が示すように、リーダー自身が抱え込みすぎた役割や信念、あるいは「自分がいなければ回らない」という思い込みを手放すことで、チームの自走力が生まれるのです。

また、意思決定の場面においてもこの卦は非常に示唆に富んでいます。選択肢が多すぎる現代においては「正しい選択」よりも「何を選ばないか」の方が重要になることも少なくありません。会議、プロジェクト、顧客対応、採用方針……どれも大事に見えるが、すべてに手を広げるわけにはいかない。そのようなとき、この卦は「静かに、確実に、本質を養うための選択をしなさい」と教えます。

たとえばあるプロジェクトにおいて「派手さ」や「即効性」ではなく、チームメンバーのスキル向上や関係性の深化といった“地味だが確実な成果”にリソースを集中させた選択が、後の成長の土台になった……という事例は少なくありません。これはまさに「頤の剥に之く」の実践です。

さらに言えば「頤」は“口”を象徴する卦でもあり、言葉の使い方にも注意が向きます。リーダーの言葉は、組織の空気をつくる栄養素のようなもの。激励も、叱咤も、感謝も、すべてがチームの士気に影響します。では、どんな言葉が真に人を育てるのでしょうか? それは「評価」ではなく「理解」に基づいたフィードバックです。相手の立場に立ち、まず耳を傾ける。そして必要なときに、最小限の言葉で要点を伝える。これが“余計なものを削いだ言葉”であり「剥」の知恵が活きるポイントです。

つまり、現代のリーダーに求められるのは、知識を詰め込んで人を指導する力ではなく「何を捨て、何を残すか」の見極めができる感性です。そして、自分自身を“養う”余白を確保しておくこと。過剰なタスク、不要なルール、古びた成功体験——それらを一つひとつ見直す中で、本当に必要な言動や習慣だけが残っていきます。そうして整えられたリーダーの在り方は、しなやかで持続可能な影響力を持ち、周囲の信頼を自然に集めるようになります。

「頤の剥に之く」は、成果主義や拡大志向のなかで疲弊しがちな現代のマネジメントに対し「いま一度、自分自身と組織の“栄養バランス”を見直してみなさい」と静かに語りかけているのです。

キャリアアップ・転職・独立

キャリアの転機に立ったとき、私たちはしばしば「何を学ぶべきか」、「どこに転職すれば成功できるか」、「次に身につけるべきスキルは何か」と、何かを“足す”ことに意識が向きがちです。しかし「頤の剥に之く」は、そんな状況に対して思いがけない問いを投げかけてきます。

「あなたが今、手放すべきものは何ですか?」

たとえば、転職を考えているある女性がいたとします。彼女は現在、安定した職場に勤めながらも「自分にはもっと成長できる場所があるのではないか」、「このままここにいても停滞してしまうのでは」といった不安を抱えています。しかし、いざ求人を探してみると、どの選択肢にもピンとこない。資格を取ろうと勉強も始めたが、モチベーションが続かない。

そんなときこそ「剥」の視点が必要です。つまり、足りないものを“埋める”のではなく、すでに自分の中にある“ノイズ”を“削ぎ落とす”という選択肢。世間の常識、周囲の期待、安定への執着、完璧であろうとするプレッシャー……こうした“余分なもの”が視界を曇らせ、自分にとって本当に必要な方向性を見えづらくしているのです。

この卦が示唆するのは「キャリアは足し算ではなく、引き算から始まる」ということです。まず、過去の役割や肩書きへの執着を捨て、自分にとって何が“自然”で“栄養になるか”を見極める。「頤」の視点から言えば、それは「自分のエネルギーを心から注ぎたくなること」、「やっていて身体感覚が軽くなるもの」。それが分かったとき、初めて新しいスキルや環境が必要かどうかが見えてくるのです。

また、独立を志す場面でもこの卦は力強い指針になります。多くの人が「何か特別なことを始めなければ」と考えますが、実際には“自分を生かす”ことにフォーカスする方が成功確率は高いのです。「剥」の卦は、他者との比較や業界のトレンドに振り回されず「自分が本当に提供できる価値」に集中せよと促します。

たとえば、ある女性が副業から独立を目指していたとします。最初は他の人の成功事例を参考に、SNS運用やマーケティング、資格取得に没頭します。しかし、あるとき彼女はふと気づきます。「これって、本当に私がやりたいことだっただろうか?」と。そこで彼女は、あえて“全部やめる”ことを決意しました。情報を遮断し、静かに自分の「好き」、「得意」、「人の役に立てる」を見つめ直したのです。

すると、以前は見えてこなかった本質的な強み——たとえば「人の話を丁寧に聞ける力」、「地道に継続できる力」が浮かび上がり、それをベースにした小さな事業が、数年後には多くの信頼を集めるビジネスに育っていったのです。

「頤の剥に之く」は、外へと向かう焦りや欲求から一歩引き「今の自分にとって、何が一番栄養になるか」を問う卦です。それは派手なキャリアチェンジを意味しないかもしれません。むしろ、今いる場所で“育てる”ことに再注目する可能性もあります。

そしてもう一つ、この卦は“移動”よりも“浄化”を促します。キャリアアップのために、必ずしも新しい場所に行く必要はない。今の職場で、今の環境で、余計な雑音を削ぎ落とすことで、眠っていた可能性が見えてくることがあるのです。あれもこれもと迷っているときは、一度“足す”より“引く”。それが、最も自然で、自分らしいキャリアを切り拓く第一歩になるのです。

恋愛・パートナーシップ

「頤の剥に之く」は、恋愛やパートナーシップにおいて、非常に奥深い問いかけをもたらします。それは「あなたの愛は、相手の成長を助けているか?それとも、自分をすり減らしてはいないか?」というものです。

恋愛において、私たちは「相手のために何ができるか」を考えます。これは愛の基本であり、思いやりの姿勢とも言えるでしょう。しかし一方で、自分を犠牲にしてまで相手に尽くす関係は、時間が経つほどにバランスを崩し、関係性の持続可能性を脅かします。まさに「『頤』=与えること」と「『剥』=削がれること」の両側面が混在するような状態です。

たとえば、ある女性が付き合っているパートナーのために、スケジュールを調整し、相談に乗り、金銭的にもサポートし、ありとあらゆる“ケア”を提供しているとします。最初はそれが「喜び」でもあった。しかし、ある日ふと気づくのです——「私は一体、何のためにこれをしているのだろう」と。

これは恋愛において非常に典型的な“自己喪失”のパターンです。「頤の剥に之く」は、そんな状況にブレーキをかけ「あなた自身の“栄養状態”はどうか?」と静かに問いかけます。つまり、相手に与えるばかりで自分が空っぽになっていないか、自分の内側の声が聞こえなくなっていないかを確認するタイミングなのです。

またこの卦は「愛とは何か?」という根源的な問いにも向き合わせてくれます。恋愛や結婚は、“支える関係”でもありますが、それが一方向である限り、やがてどちらかが消耗します。「頤の剥に之く」は「依存からの脱却」、「支配と被支配の構造を見直すこと」、「互いの自立を支えること」を促しているのです。

理想的なパートナーシップとは、どちらか一方がもう一方を“完全に満たす”のではなく「お互いにとって必要な“栄養”を補い合い、支え合う関係」です。時には距離を置くことも、ひとりの時間を確保することも、愛を深めるために不可欠な“『剥』=引き算”の行動なのです。

この卦が特に響くのは、恋愛の初期段階よりも、ある程度関係性が熟し始めた頃です。最初のトキメキや情熱が落ち着いたあと、関係をどう育てていくか。それは「何を一緒にやるか」より「何を手放すか」、「どこに自由を残すか」の方がはるかに重要になります。余白のある関係が、信頼を育み、長く続く愛に育っていくのです。

また、恋愛に悩む人の中には「自分に自信が持てない」、「愛される資格がない気がする」と感じる人もいます。その背景には“他者からの評価を得ることでしか自分の価値を感じられない”という構造が潜んでいることがあります。このとき「頤の剥に之く」は「まずは自分自身を養いなさい」と教えてくれます。つまり、誰かからの愛を受け取る前に、自分が自分に与えるべきもの——心の休息、尊重、楽しみ、学び——をきちんと届けてあげることが、真の愛の準備になるのです。

恋愛やパートナーシップは「誰かと一緒に幸せになる」ことを目指しますが、それは「ひとりでも幸せでいられる力」が前提にあって初めて成り立つのです。頤は自己栄養、剥は不要な執着の解除。この卦は、自立した心と健やかな距離感こそが、愛を長く強く育てることを教えてくれます。

だからこそ、自分を削りながら成り立つ関係性に違和感を覚えたときは、ぜひこの卦を思い出してください。それは終わりのサインではなく、むしろ新たな始まりのサインかもしれません。手放すことで空いたスペースには、きっともっと自然で温かい愛が流れ込んでくるのです。

資産形成・投資戦略

「頤の剥に之く」は、資産形成や投資の世界においても非常に現代的な示唆を与えてくれます。この卦が語るのは、単なるお金儲けの話ではなく“何を自分の成長や未来のために養うべきか”という根源的な問い。そして同時に“何を見切り、削ぎ落とすべきか”という冷静な判断力です。

現代は、投資情報がSNSやYouTube、オンラインサロンなどを通じて爆発的に流通している時代です。「この銘柄が来る」、「これからの時代は仮想通貨」、「この不動産は利回りが高い」——魅力的な情報が常に更新され、私たちは“機会を逃すまい”と焦燥感に駆られがちです。

しかし、このような状況こそ「剥」の出番です。この卦は、目先のチャンスに踊らされるのではなく、冷静に情報を“ふるいにかけ”、自分にとって本当に必要なもの=“栄養”だけを取り入れよと促します。それはまさに「『頤』=養い」の知恵でもあります。

たとえば、ある30代の女性が投資に興味を持ち、SNSで影響力のあるインフルエンサーを何人もフォローし、株式や仮想通貨、REIT、不動産とさまざまな投資手段に手を出したとします。最初は「お金を働かせる」という発想にワクワクしたものの、徐々に情報に飲まれ、判断ができなくなり、結果的に“あれもこれも”で中途半端になってしまう——こうした経験は多くの人に共通しています。

このときこそ「頤の剥に之く」が教える“選別と手放し”の視点が必要です。投資とは「何を買うか」ではなく「何を選び、何を持たないか」の連続的な意思決定です。そして、自分にとっての“投資の目的”が不明確なまま、手法ばかりを追いかけても、本質的な成果は得られません。

この卦が語る「頤」は、単なる金銭的な養いではなく“未来にわたって自分を支える力を育てる”という意味です。たとえば、長期的な資産形成であれば、NISAやiDeCoなどの制度を活用し、自分の人生設計と照らし合わせながらコツコツ積み立てることの方が、派手なリターンを狙うよりも安定した成果につながる可能性が高い。

また「剥」の視点から見れば、すでに保有している金融商品や資産の中に“過去の思い入れ”や“なんとなく続けているだけ”のものがないかも確認する必要があります。たとえば、含み損を抱えている銘柄を「いつか戻るはず」と信じて手放せずにいること。これは心理的には自然ですが、投資戦略としては非合理的です。むしろ、その資金を別の有望な分野に振り向けたほうが、トータルでのパフォーマンスは改善することが多いのです。

「剥」は、まさにこうした“執着を削ぎ落とす”行為を象徴します。自分の見立てが間違っていたと認め、潔く手放す勇気。それが、投資家としての成熟につながっていくのです。

さらに「頤の剥に之く」は、資産運用における“自己養育”の視点も強調します。つまり、他人の意見ではなく、自分自身が市場をどう見るか、自分のリスク許容度はどの程度か、自分は何のためにお金を増やしたいのか——こうした“内省的な問い”に答えられる力が、最大の資産となります。

この卦の知恵を活かすなら、今すぐ利益になるかどうかに焦点を当てるのではなく「この投資は、10年後の私にとってどんな意味を持つか?」と考えてみてください。短期的な“損得”から離れ、長期的な“価値創造”に軸を置くこと。それが「頤」が象徴する“育てる投資”の本質です。

そして何よりも大切なのは「情報を削ぎ落とした先に残る“自分の判断軸”を持つこと」です。これがなければ、どんな知識やテクニックも、波に流されるだけで終わってしまうでしょう。

「頤の剥に之く」は、そんな資産形成の旅において、私たちの“余計な不安”と“執着”を静かに削り落とし、持続可能な成長の土壌を整えてくれる智慧なのです。

ワークライフバランスとメンタルマネジメント

現代のビジネスパーソン、特に女性たちが抱える課題の一つに「頑張りすぎることによる消耗」があります。責任ある仕事を任され、家庭や育児、周囲との人間関係も丁寧にこなし、さらに自己成長や学びにも前向きでありたいと考える。その姿勢自体は素晴らしいものですが、気づかぬうちに“与えること”に偏りすぎて、自分の“栄養”を失ってしまうことも少なくありません。

「頤の剥に之く」は、そんな現代的な“頑張りすぎ”に対して「まずあなた自身を養いなさい」と語りかけます。

「頤」は、外に向かって何かを与えるよりも前に、自分がどう“養われているか”を問い直す卦です。そして「剥」は、すでに習慣化した“過剰な期待”や“疲弊の源”を、そっと削ぎ落としていくことを象徴します。

たとえば、朝から晩までタスクに追われ、寝る直前までスマホで情報収集し、週末もスキルアップのための勉強に励む……そんな日々を続けるある女性がいたとします。一見すると非常に意識が高く、充実しているように見えるかもしれません。しかし、彼女の内面には常に「遅れてはいけない」、「誰かに置いていかれたくない」という焦りが渦巻いていました。

このときこそ「剥」の出番です。つまり「本当に今の自分に必要なことは何か?」という問いを立て、自分を追い詰めている“過剰な自己要求”や“他者との比較”を静かに手放していく作業が求められるのです。

「頤」の視点に立つなら、心の健康を保つための“栄養”とは、単に休息や娯楽だけではありません。「罪悪感なく、何もしない時間を過ごすこと」、「ただ湯船に浸かって深呼吸すること」、「SNSを開かない一日を作ること」……こうした“小さな削ぎ落とし”が、実はメンタルの安定に大きく貢献します。

そしてこの卦が教えてくれるのは、ワークライフバランスとは“時間の配分”の話ではなく“エネルギーの再分配”の話だということです。

たとえば、残業を減らしたからといって、心が休まるとは限りません。自宅にいても「明日の資料どうしよう」と気を張っていたり、家族や恋人との時間さえも“パフォーマンス”としてこなしていたりする人は少なくありません。それよりも、心が本当に安らげる空間や習慣を意識的に作り“緊張を外す”という行為こそが必要なのです。

また「頤」には、“言葉の栄養”という象徴も含まれます。日常の中で、私たちはどれほど自分に対して優しい言葉をかけているでしょうか。「まだ足りない」「こんな自分じゃだめだ」と自分を責めてばかりでは、どれだけ休んでも疲れは取れません。

ここで「削ぎ落とすべきは何か?」という剥の問いに戻ります。それは、完璧主義、焦り、過度な責任感、そして“自分を追い詰める言葉”かもしれません。

一方で「養うべきは何か?」という「頤」の問いに対する答えは、自分の心と身体のリズムに合った過ごし方、信頼できる人との静かな対話、五感を使った癒しの時間かもしれません。季節の移ろいを感じる散歩、美味しい食事、小さな成功をちゃんと喜ぶこと——それらはすべて、メンタルマネジメントの基礎栄養となります。

「頤の剥に之く」は“すでに持ちすぎている人”にこそ必要な卦です。情報、期待、役割、ノルマ——それらを一度「間引き」してみる。すると、見えなかった“自分にとって大切なもの”が浮かび上がってくるはずです。

それはつまり、頑張りすぎるあなたに対して「もう少し“削っていい”、もう少し“ゆるんでいい”」という、優しい許可なのです。

象意と本質的なメッセージ

「頤の剥に之く」は、与えることの大切さと、手放すことの必要性が同時に示される非常に静かで深いメッセージを持った組み合わせです。

「頤」は、口を象徴し、“養う”という意味を持ちます。それは、単に食べ物を摂取するということだけではなく、言葉・思考・習慣・人間関係・情報など、あらゆる“内に取り込むもの”に対しての選択と姿勢を示しています。「頤」は、自分が何によって育ち、どんな影響を受けているのかを問いかけます。私たちは、日々何を食べ、何を聞き、何を信じ、何を吸収しているか——それが未来の自分を形づくる“栄養”なのです。

一方「剥」は、“剥がれる・削がれる”を意味し、構造や関係が内側から徐々に崩れ、最終的には崩壊に至る前段階を象徴しています。一見ネガティブなイメージを持つ卦ですが、ここにあるのは「不要なものを静かに手放し、核となる本質に戻っていく」ためのプロセスです。つまり、“本質的な再構築の準備”の段階でもあるのです。

この2つが合わさるときに見えてくるのは「成長のための削ぎ落とし」です。それは、表面的な装飾や見栄え、流行に左右されない、芯からの養生。もしかすると、今まで信じていた成功の定義や価値観が、実は自分を消耗させていたことに気づく瞬間かもしれません。だからこそ、今一度「自分を本当に育てるものは何か」、「何を口にし、何を心に取り入れるのか」を見直すことが、この卦から導き出される最大の教訓です。

また「頤の剥に之く」は、内省のタイミングでもあります。外へ向かって拡大するエネルギーではなく、内に向かって静かに集め直すフェーズ。焦らず、無理に変化を起こさずとも、日々の小さな“選択の質”を変えることで、未来が変わっていくということを、この卦は教えてくれるのです。

今、疲れている人、迷っている人、何かを変えたいのにどう動けばいいのかわからない人にとって、この卦は「まず自分を養ってください」、「余計なものは、もう手放していいのです」と、やさしく語りかけてくれます。

今日の行動ヒント:すぐに実践できる5つのアクション

- スマホを30分だけオフにしてみる

情報を入れ続けるだけでは、自分の本当の声が聞こえなくなります。静けさは、最も深い“栄養”です。 - 「やらないことリスト」を書いてみる

ToDoリストではなく「今週はあえてやらないこと」に注目することで、本当に必要なものに集中できます。 - “食べたい”ではなく“養いたい”で食事を選ぶ

体が求めている栄養を意識し、自分を整える食生活を試してみましょう。食は、行動と心の質を変えます。 - 今の自分に不要な人間関係を1つ見直す

疲弊感のあるやり取りや、義務感でつながっている関係は距離を置くサインかもしれません。 - 自分に一言、優しい言葉をかけてみる

「よくやってるね」、「それで十分」——自分への肯定は、最も手軽で最も大切な栄養です。

まとめ

「頤の剥に之く」は、足りないものを“足す”のではなく、過剰なものを“引く”ことでこそ、真に必要なものが浮かび上がることを教えてくれます。

私たちはつい、知識・仕事・人脈・成果などを求めて外に外にと努力しがちです。しかし、そこにばかり意識を向けすぎると、自分自身の声が聞こえなくなり、本質から遠ざかってしまうことがあります。だからこそ、この卦が示すのは「静かに立ち止まり、自分にとっての栄養とは何かを見極める」という姿勢。

キャリアにおいても、恋愛においても、資産形成や心の在り方においても、まずは「自分を養う」こと。そのために、何かを始めるより前に、“何を削ぐか”“何を手放すか”を見つめる勇気が、次の成長を呼び込むのです。

あなたがもし、今何かを決めかねているなら、焦らなくて大丈夫です。まずは、不要な思考や情報をそっと静かに手放してみてください。すると、不思議なほどに、自分が本当に望んでいた方向が見えてくるかもしれません。

そして何より、あなたという存在そのものが、何かを“与える側”である前に“育まれる価値のある存在”であることを、どうか忘れないでください。